イタリア鉄道 トレニタリアの乗車方法を徹底解説

本記事では、イタリア鉄道「トレニタリア」の乗車方法を分かりやすく解説しております。

イタリア鉄道「トレニタリア」に乗車する流れ

現地で、イタリア鉄道「トレニタリア」に乗車する流れは以下の通りです。

トレニタリアの乗車チケットを購入する

打刻機でチケットに日付を刻印

(オンライン予約時は不要)電光掲示板で乗車ホームを確認して移動

車両番号を確認の上で乗車

座席番号の確認と検札員へのチケット提示

次項より、各乗車ステップを詳細に解説してまいります。

① トレニタリアの乗車チケットを購入する

トレニタリアの列車は、日本と同様に乗車前に切符の購入が必要です。乗車チケットは、現地購入はもちろん、トレニタリアの公式サイトなどでオンライン予約も可能です。大きくは以下の4通りの方法があります。

トレニタリアの公式HPから予約する

(イタリア語・英語ページ)最も王道の「トレニタリア公式ページ」から利用日時を指定して予約する方法です。

「Omio(オミオ)」から予約する

(日本語ページ)ヨーロッパ鉄道などのチケット予約サイト【Omio】を利用すれば、誰でも手軽に日本語ページからトレニタリアのチケット予約ができます。

Omioのリンクをクリックして英語ページが開いた場合は「Continue website」の文字をタップしてください。日本語ページに移動します。

駅構内の自動券売機で購入する

(イタリア語・英語)現地の駅構内に複数設定してある「自動券売機」にて乗車チケットを購入する方法です。

トレニタリアのチケットオフィスで購入する

(イタリア語・英語)現地の駅構内にあるチケットオフィスの有人窓口にて、当日に乗車チケットを購入する方法です。

各チケットの予約・購入方法の詳細については以下の記事を参考にしてください。

② 打刻機でチケットに日付を刻印(オンライン予約時は不要)

乗車チケットへの打刻は「トレニタリアの公式サイト」や「Omio」などサイトからオンラインで予約した場合などは必要はありません。

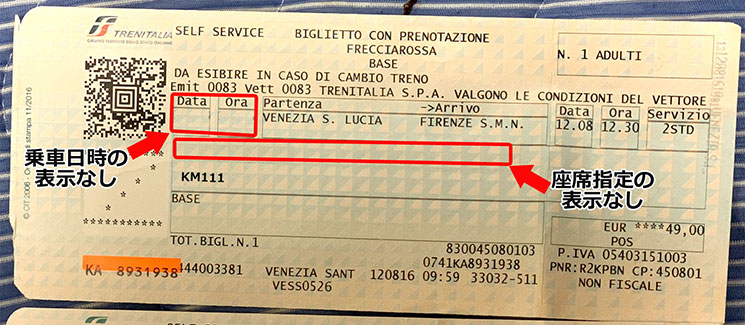

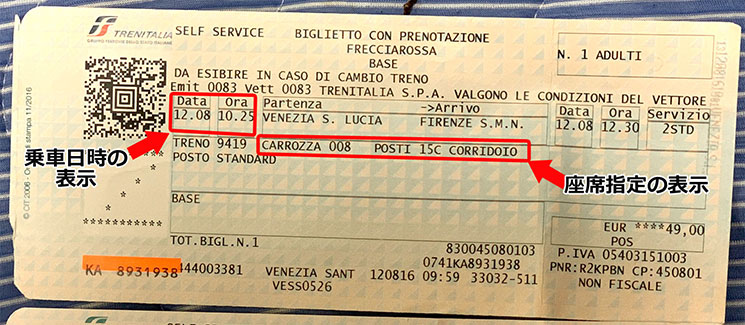

現地の「自動券売機」や「チケットオフィス」で乗車チケットを購入した場合(特に短距離列車利用の場合)で、チケットに「座席番号」や「乗車日時」の記載がない場合に必要となります。

こちらが乗車前に「打刻」が必要なチケットになります。

刻印機と刻印の仕方については以下の「YouTube動画」を参考にしてください。

打刻は動画内で表示されている縦長タイプのチケットでも、下記画像の様に、日付と座席指定の表示記載があれば打刻の必要はありません。

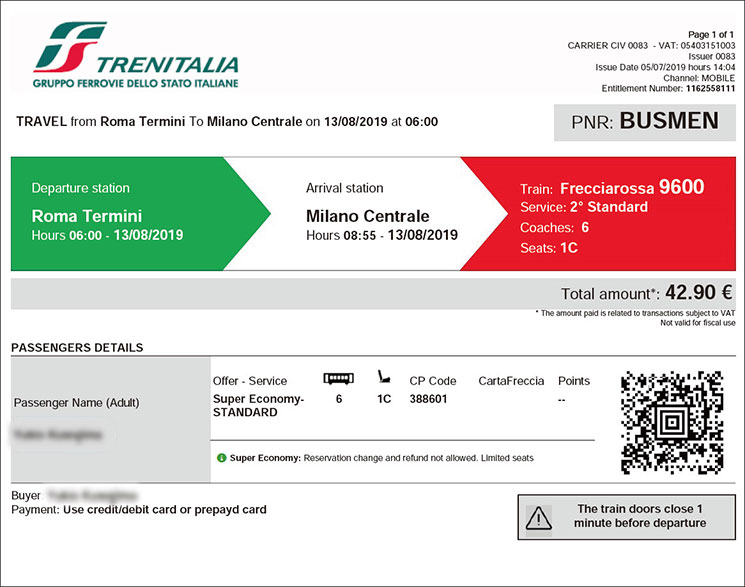

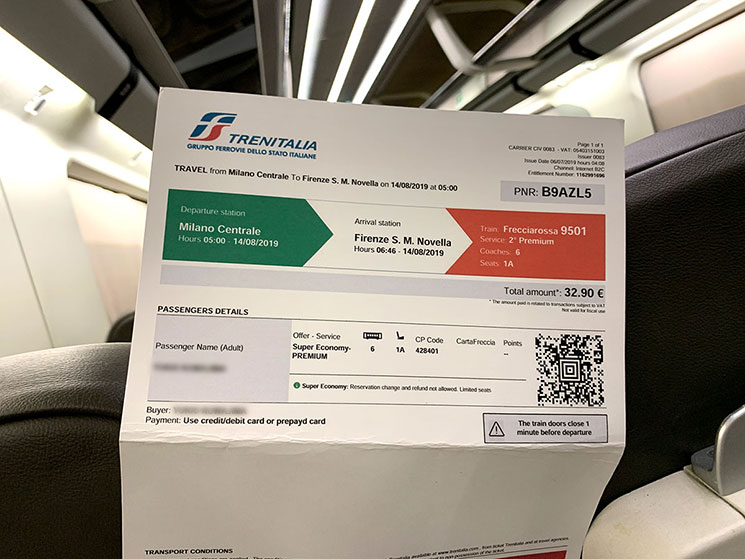

また同じく、「公式HP(英語)」でオンライン購入した「乗車チケット(写真下)」には、乗車日時が記載されているので刻印の必要はありません。

要は、乗車日時や乗車列車が特定されてないチケットには刻印が必要という事で、現地のチケットオフィスや自動券売機で購入したチケット全てに刻印が必要と言う訳ではありません。どうしても心配な方は、念のためにチケットに刻印をしておく分には問題はありません。

③ 電光掲示板で乗車ホームを確認して移動

手元にチケットを準備して駅構内に到着したら、まずは駅の至る所にある「電光掲示板(写真上)」で乗車ホームを確認してください。

乗車ホームは電光掲示板の右側列「PlatForm」の列に書かれた番号になります。

ご自身が乗車する列車の「PlatForm(乗車ホーム)」を電光掲示板で探す際、チケットと電光掲示板に記載されている「Train(列車番号)」をキーに照らし合わせて確認します。今回の例だと電光掲示板の「Train」の上から5番目「Frecciarossa AV 9600」が乗車する列車名になるので、乗車ホームは「7番」という風になります。「Destination」の列は、その列車の終着駅(終点)になるので必ずしもご自身の行き先(降車駅)が終点とは限りません。乗車ホームを探す際は、必ず列車名を基準に照らし合わせてください。

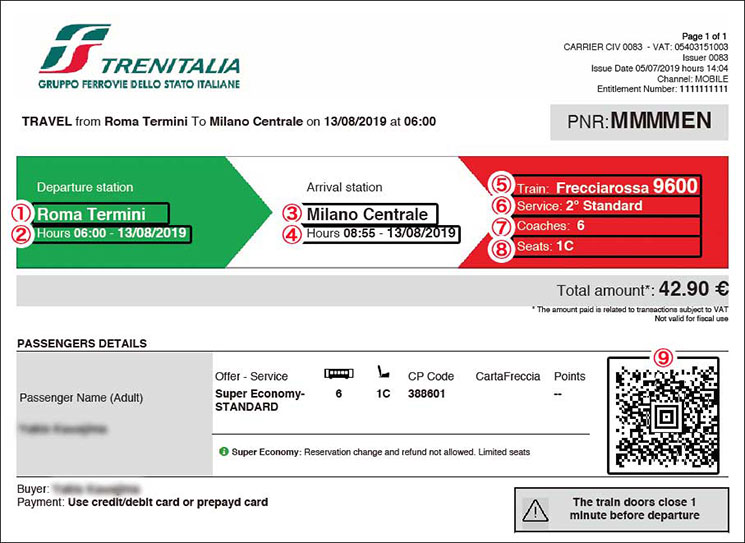

以下、念のためチケットの重要箇所を記載します。

①「出発駅」出発駅が記載されています。画像の例だと「Roma Termini(ローマテルミニ駅)」

②「出発日時(Hours)」列車の出発日時が記載されています。画像の例だと2019年1月11日の午前6時に出発。

③「到着駅」到着駅が記載されています。画像の例だと「Milano Centrale(ミラノ中央駅)」

④「到着日時(Hours)」列車の到着日時が記載されています。画像の例だと2019年1月11日の午前8時55分に到着。

⑤「Train(列車の種類と番号)」列車の種類と番号が記載されています。乗車当日は、この列車番号で、駅構内の電光掲示板と照らし合わせて乗車ホームを確認します。

⑥「Survice(乗車クラス)」乗車クラスが記載されています。画像の例だと標準の2等席になります。

⑦「Coaches(車両番号)」車両番号が記載されています。画像の例だと乗車するのは6番車両になります。ホームから列車に乗車する際はこの番号と車両番号を照らし合わせて乗車してください。

⑧「Seats(座席番号)」座席番号が記載されています。画像の例だと1Cが当日の座席になるので、乗車後はここに記載されている番号の席に座ってください。

⑨「QRコード」列車に乗車後、検札員にチケットを提示すると、専用の機械でこのQRコード部分を読み取って検札を行います。しっかりと印刷して折り曲げ無いようにしてください。

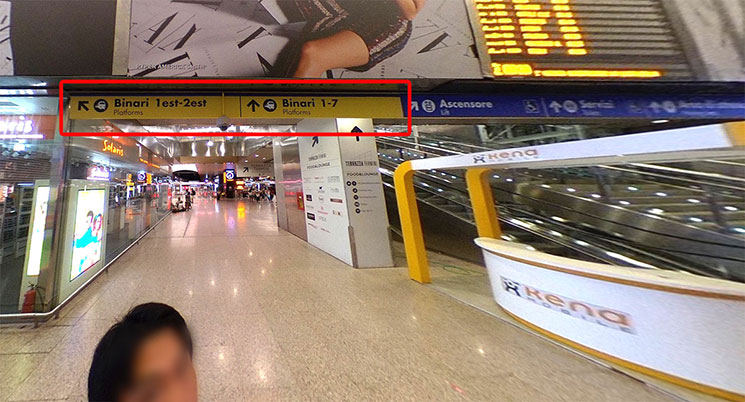

乗車ホームは出発の10分ぐらい前になっても表示されない事はよくあるので、焦らずにギリギリまで表示されるのを待ってください。その場合は、駅の入り口付近よりも、なるべく乗車ホームエリア前の電光掲示板付近まで移動しておいた方が良いです。乗車ホームのあるエリアは「Platforms」の看板が示す方向に歩いて行けば到着できます。

電光掲示板に搭乗予定の列車の乗車ホーム番号が表示されたら、該当の乗車ホームへ移動してください。ただし、ここ数年はセキュリティの観点から、テルミニ駅やミラノ中央駅、S・M・ノヴェッラ駅などの大きな駅では「TICKET CONTROL」と言うゲートが設けられており、チケット保有者以外は立ち入れなくなっています。

乗車ホームに移動する際は、ゲートの入り口付近にいる係員に「乗車チケット」を提示して入場してください。有効なチケットがあれば問題なく入場できます。

駅や時間帯によっては、下画像の様な改札機が「TICKET CONTROL」の入り口設けられている場合もあります。この場合は、チケットの「QRコード」部分を改札機にかざして乗車ホームエリアに入場してください。

④ 車両番号を確認の上で乗車

乗車ホームのエリアに移動したら、各ホームの入り口付近に記載されている番号(写真下)を目印にして、実際の乗車位置まで移動します。

各乗車ホームに設置してある電光掲示板でも次発列車の情報を確認できます。

さて、乗車ホームの電車の乗車場所ですが、チケットと列車の車体に表示されている「車両番号」を照らし合わせて確認します。チケットで言うと「Coaches」が車両番号に該当します。列車に乗車してからも車両間は徒歩で移動可能なので、とりあえず適当な車両の列車に乗り込んでから、ご自身の座席車両を探しながら移動しても問題ありません。

ドアが閉じていても、ドア付近の開閉ボタン(写真下)を押すと開きます。

ボタンを押してもドアが開かない場合は、準備中なのでしばらく乗車ホームで待機してください。発車前に必ず開く様になります。ドアが開いたら列車に乗り込みます。

参考までに、ドアの開閉ボタンは下画像の様に緑(開く)と赤(閉じる)がついてるタイプもあります。

⑤ 座席番号の確認と検札員へのチケット提示

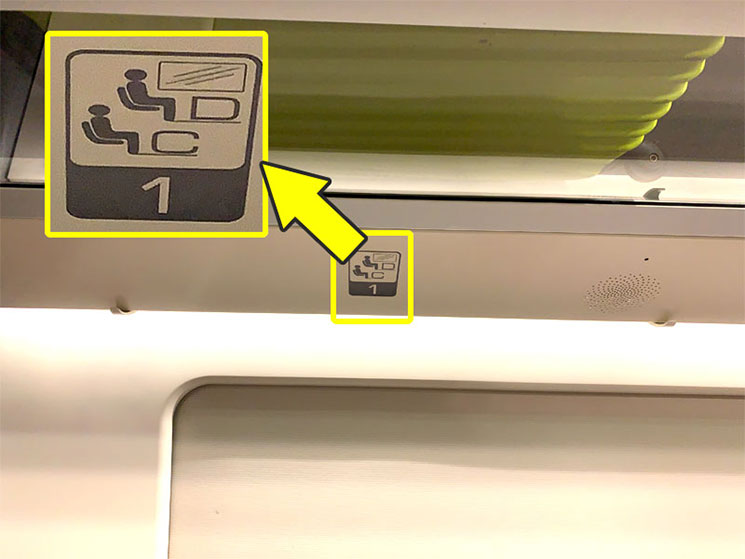

列車に乗車したら、まずはご自身の座席を探してください。多くの列車は窓の上あたりに座席番号(写真下)が記載されています。

窓のマークがある方が窓際になります。上の例で言うと、1Dが窓際、1Cが通路側の座席になります。座席番号に間違いが無ければ、その席に着席してください。

ただし、座席番号は車両や列車種によっては、下画像の様な感じで、番号とアルファベットが離れて記載されている事もあります。ちなみに下の座席は「1A」になります。

座席番号が見当たらない時は、焦らずにじっくり座席付近を凝視してみてください。必ずどこかに記載されています。

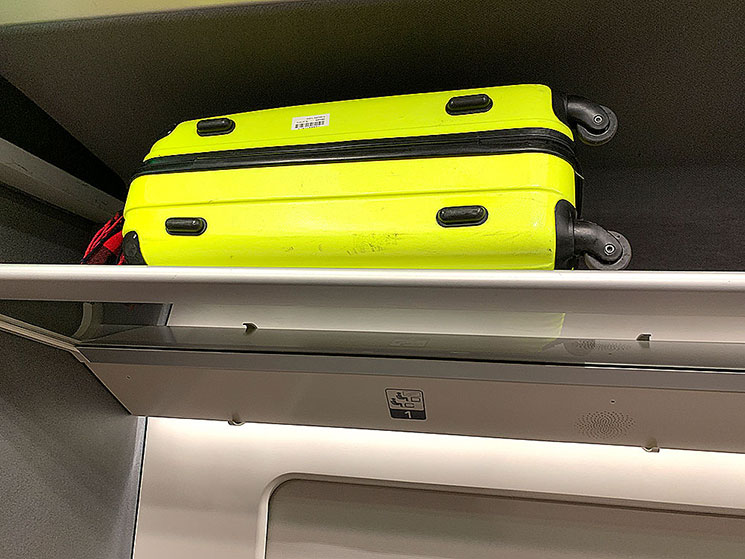

また、スーツケースなどの荷物は、座席番号札上の収納棚などに置くことができます。

車両の繋ぎ目付近などにも、ロック付きの荷物置き場がありますが、やはりご自身の頭上に置くのが一番安心だと思います。また、荷物は発車直前が狙われやすいので、発車するまでは目を離さない様にしてください。

検札員の乗車チケット確認

列車が出発してしばらくすると、検札係が座席に乗車チケット確認にやってきますので、乗車チケットを提示してください。

チケットの確認は、QRコード部分をスキャンする検札員もいれば、チケットにスタンプを押す検札員もいます。どちらにしてもチケットの確認は数十秒で終わります。国境を超える場合などは、一応パスポートも提示できる準備はしておいてください。

チケットを提示したら、後はリラックスして降車駅で降りるだけです。車種によっては、車内のテレビモニターに停車駅が表示されています。参考までに下の画像はフレッチェロッサ(FrecciaRossa) と言う列車種の車内モニターです。

乗車チケットは、目的地に到着して改札ホームを出るまでは絶対に無くさない様にしてください。

この記事をシェアする