ドゥオーモ付属美術館 観光ナビ – 見どころ、チケット料金、所要時間を徹底解説

本記事では、「ドゥオーモ付属美術館」の見どころやチケット情報、営業時間などの基本情報はもちろん、内部の見どころや所要時間の目安など、見学に役立つ情報を詳しく解説致します。

ドゥオーモ付属美術館とは

ドゥオーモ広場の東側に位置する「ドゥオーモ付属美術館」では、大聖堂や付属施設の建物を7世紀にも渡り飾ってきたオリジナルの彫刻、絵画、装飾、模型など、異なる時代の様々な美術品が展示されています。

ドゥオーモ付属美術館が設立されたのは、1世紀以上前の1891年の事ですが、2016年にリニューアルされ、館内は近代的でお洒落な造りになっています。

展示作品は、ギベルティの天国の門のオリジナルや、未完成のミケランジェロのピエタなど、見所が満載です。また、ドゥオーモの絶景を望む野外テラスなども見逃せない見学ポイントの一つです。

広い館内には座れる場所も多く混雑も緩やかなため、一休みやトイレ休憩をするにはもってこいの場所です。2階には映像室なども完備されています。

ドゥオーモ付属美術館の営業時間と休館日

ドゥオーモ付属美術館の「営業時間と休館日」は以下のとおりです。基本はほぼ毎日オープンしています。

営業時間

- 08:30~19:00

休館日

毎月第1火曜日、1/1、12/25、イースターの日が休館になります。

ドゥオーモ付属美術館 チケット料金と種類

ドゥオーモ付属美術館だけに入場する単体チケットはありません。全3種類ある共通入場チケット(パス)を購入する事で、入場可能となります。

Brunelleschi Pass(ブルネレスキ・パス)

| 料金 |

|

|---|---|

| 入場可能施設 |

|

Giotto Pass(ジョット・パス)

| 料金 |

|

|---|---|

| 入場可能施設 |

|

Ghiberti Pass(ギベルティ・パス)

| 料金 |

|

|---|---|

| 入場可能施設 |

|

各種チケット(パス)の購入方法

「ドゥオーモ付属美術館」の入場を含む各種チケット(パス)は「公式サイト(英語)」、もしくは当日にチケットオフィスで購入する事ができます。

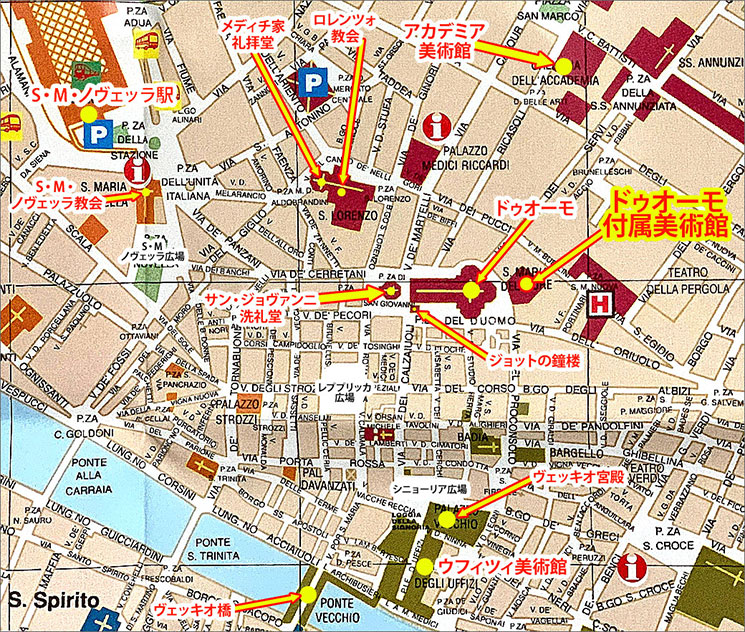

各チケットは、事前のオンライン予約(購入)がおすすめですが、現地で購入する場合は、以下の地図で「チケットオフィス」の場所をご確認ください。

公式サイトでは、現在2箇所のチケットオフィスが案内されています。

オンラインで予約(購入)される方は「ドゥオーモの公式予約サイト(英語)」ページにアクセスの上でチケット予約を完了ください。

多少手数料を払っても、手っ取り早く「ドゥオーモ付属美術館」の入場を含む、ドゥオーモの共通パスを予約したい方は、 「GET YOUR GIDE」の「フィレンツェ:デジタル パンフレット付き ブルネレスキのドーム入場」ページや、 「Tiqets」の「ブルネレスキのドーム:予約入場のチケット」ページなどを利用すれば、日本語ページから手軽に予約を完了できます。

ドゥオーモ付属美術館 見どころと展示作品

ドゥオーモ付属美術館内には、ドゥオーモ大聖堂及び関連する施設にまつわる美術品が全28部屋に渡り展示されています。

6,000㎡と広い館内は3階層(0階〜2階)と屋上テラスで構成され、美術品などの展示は0階~2階で行われています。最上階の屋上テラスに出ると、ドゥオーモ東側(後陣側)の景観を間近で見る事ができます。

参考までに、日本の1階はイタリアの0階に相当します。入口があるのが0階(グランドフロア)になります。以下より館内地図を交えて、各フロアの見どころを順番にご紹介致します。

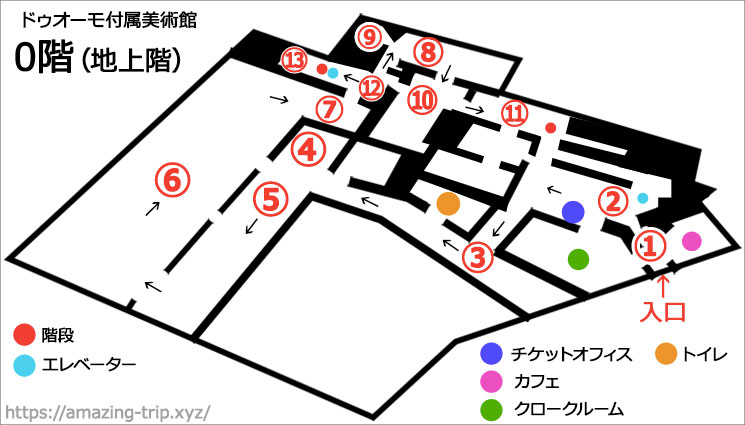

。0階の展示作品

ドゥオーモ付属美術館の地上階にあたる0階には全部で13室の展示部屋があります。まずは以下の0階(地上階)のフロアマップをご覧ください。丸数字は展示室の番号になります。

館内構造はそこまで複雑ではありませんので、基本は展示室番号の若い方から見学していけば良いと思います。ただし、一部は番号順には回れないエリアもあります。必見は展示室4~6、8、10になりますので、それ以外はさらっと見学する感じで良いと思います。以下より見学順路に沿って、おすすめの鑑賞作品だけをピックアップしてご紹介し致します。

キリストの洗礼

第4-5室カマイーノ作1320-1324年

まずは「キリストの洗礼」場面を表現したこの大理石彫刻からご紹介します。

"Tino di Camaino, battesimo di cristo" by Sailko is licensed underCC BY 3.0

かつて本作はサン・ジョヴァンニ洗礼堂南側のドア上部に置かれていましたが、16世紀初めに別の彫刻グループと入れ替えられました。元々は腰から下の部分も存在していましたが、現在はカットされた状態で展示されています。右手側には洗礼者ヨハネの首像も置かれています。

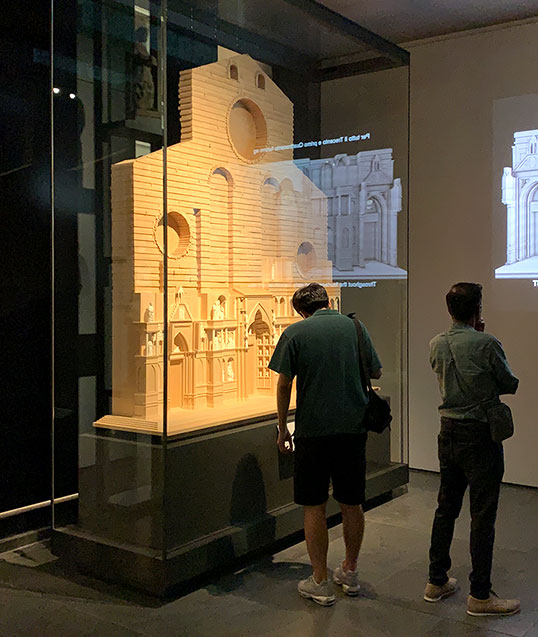

ドゥオーモ大聖堂 ファサードの模型

第4-5室Franco Gizdulich 作2000年

こちらは13世紀当時のドゥオーモ大聖堂の西側ファサードの様子を再現した模型になります。この模型自体は現代の建築家「Franco Gizdulich」によって2000年に制作されたものです。

本物のドゥオーモのファサードは、1296年より彫刻家「アルノルフォ・ディ・カンビオ」によって制作が開始されました。しかし、カンビオが亡くなった事もあり、数世紀に渡り上の模型の状態(下部だけが装飾された状態)で放置されていました。

隣の第6室では、そのファサードの下部分だけが巨大模型て再現されています。こちらも必見です。

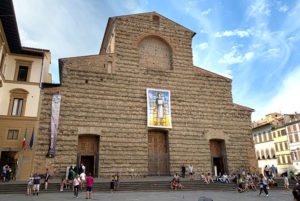

天国の門

第6室ギベルティ作1452年

第6室で一番の見どころが、ギベルティ作の「天国の門」です。あのミケランジェロが「まるで天国の門の様だ」と言った事から「天国の門」と呼ばれる様になりました。

現在、サン・ジョヴァンニ洗礼堂で見る事ができる「天国の門」は複製で、こちらが正真正銘のオリジナルになります。扉の装飾には10枚のパネルが使用され、向かって1番左上の「アダムとエヴァの創造から」、1番右下の「ソロモン王とシバの女王」まで、旧約聖書を題材にしたエピソードが10枚の黄金パネルに描かれています。ミケランジェロは、システィーナ礼拝堂の天井画を描く際に、この「天国の門」を大いに参考にしたと言われています。

北側の扉

第6室ギベルティ作1403-1424年

サン・ジョヴァンニ洗礼堂の「北側の扉」のオリジナルもドゥオーモ付属美術館に展示されています。

この「北側の扉」は、ギベルティが天国の門よりも前に製作した作品で、28枚のパネルを用いて、新約聖書の物語「キリストの生涯」「4人の福音史家」「四人の教会の教父」などが表現されています。

また、隣の第4-5室には、この扉の裏側部分(画像下)も展示されています。

ボニファティウス8世

第6室アルノルフォ・ディ・カンビオ作1290年

本作は、ドゥオーモのファサードを飾るため、1296〜1310年にかけて制作されたローマ教皇「ボニファティウス8世」の大理石彫像です。制作者とされている「カンビオ」が実際に作ったのは頭部だけで、それ以外の部分は共同制作者が手がけました。

教皇ボニファティウス8世は、フィレンツェの司教「フランチェスコ・モナルジテ」と密接な関係にあった人物で、1296年には多額の寄付も行っています。中央のローマ教皇「ボニファティウス8世」の左右に立つのは2人の預言者です。

ガラスの瞳の聖母

第6室アルノルフォ・ディ・カンビオ作1300-1306年

第6室にあるファサードの巨大模型の中央にはカンビオ作の「ガラスの瞳の聖母」が置かれています。

本作はドゥオーモのファサードを飾る彫刻の一つとして、ファサードの設計者である「カンビオ」自身が手がけました。カンビオは聖母を生き生きと表現するために、目にガラス素材を使用しました。これが作名の由来となっています。本作は長きに渡りドゥオーモのファサードにおかれていましたが、ファサードのデザインを1587年に一新した際に大聖堂内に移されました。

下画像の彫刻「教会博士」も「ガラスの瞳の聖母」と共に、初期ドゥオーモのファサードを飾っていた彫刻群の一つです。同じく第六室に展示されています。

教会博士は、2人の彫刻家「ピエトロ・ディ・ジョヴァンニ・テデスコ」と「ニッコロ・ディ・ピエトロ・ランベルティ」によってそれぞれ2体づつ制作されました。

聖母マリアとキリストの降誕

第6室アルノルフォ・ディ・カンビオ作1296-1300年

こちらもドゥオーモ 大聖堂のファサードを飾っていた大理石彫刻の一つです。イエスの誕生後に天使の前で横たわる聖母マリアの姿を表しています。

"madonna della natività e due angeli adoranti" by Sailko is licensed underCC BY 3.0

第6室の見学後、第7、第12、第13室と進み、次の大きな見どころは第8室と第10室にあります。

マグダラのマリア

第8室ドナテッロ作1453-1455年

第8室で必見なのが、フィレンツェの彫刻家「ドナッテロ」による晩年(70歳ごろ)の傑作「マグダラのマリア」の木彫り彫刻です。

像の高さは188cmほど、ポプラの木を材料にして表面には金メッキも施されています。元々はサン・ジョヴァンニ洗礼堂に置かれていましたが、1966年の洪水で大きな被害を受け、大規模修復が完了した1972年に現在の場所に移されました。

バンディーニのピエタ

第10室ミケランジェロ作1547-1553年

第10室にはミケランジェロが生涯で4体制作したと言われる「ピエタ」シリーズのうちの1体が展示されています。

作中の中央で力なく支えられているのは「イエス・キリスト」で、その後方にはミケランジェロ自身をモデルにした「ニコデモ」の姿があります。更に向かって左手側には「マグダラのマリア」、右手側には「聖母マリア」の姿もあります。

ミケランジェロは本作を、ローマに建てる予定だった自身の墓を飾るモニュメントとして1550年~1553年にかけて制作しました。しかし制作を途中でやめてしまったため未完のままとなっています。

ミケランジェロの死後、ピエタ像は聖ロレンツォ教会の地下やドゥオーモ大聖堂内に置かれていましたが、1981年より「ドゥオーモ付属美術館」に展示される様になりました。

ピエタ像を見学した後は第12室の奥の階段から1階(日本で言う2階)にあがります。

1階の展示作品

1階(日本の2階)は第14~16、22〜28まで全部で10の展示室があります。

お勧めの展示室は14、15、23、25辺りです。展示室26は大きな面積を占有していますが、時間のない方はスルーしても良いと思います。以下より1階の見どころをピックアップしてご紹介します。

ジョットの鐘楼のギャラリー

第14室ジョット / ピサーノなど作

正しい見学順路に沿って2階上がると、最初の見学スポットはこの第14室「ジョットの鐘楼のギャラリー」になります。このギャラリーでは、ジョットの鐘楼の一部だった装飾や彫刻のオリジナルを見学する事ができます。

クーポラのギャラリー

第15室

1階中央の第15室「クーポラのギャラリー」では、「フィリッポ・ブルネレスキ」がデザインしたクーポラの構造模型を中心に、絵画や装飾、建築家のデスマスクなどが展示されています。

言わずもがなですが、部屋の中央に吊されているのが、最終形態のクーポラの模型です。インパクトがあるので、否が応でも目が行くとおもいます。

ガラスケースには、クーポラ下部の装飾模型が年代別に展示されています。

2つの聖歌隊席(カントリア)

第23室ドナテッロ / ロッビア作1433-1439年

第23室では、ドゥオーモ大聖堂内の祭壇付近(聖域)のレイアウトが部分的に再現され、それぞれ異なる彫刻家によって制作された2つの大理石のカントリア(聖歌隊席)が展示されています。下画像はドナテッロが制作したカントリアです。

そしてその対面に飾られているのが「ルカ・デッラ・ロッビア(制作当時30歳)」のカントリアです。2つのカントリアは、当時飾られていた時と同じ高さの位置で展示されています。

"Cantoria di luca della robbia" by Sailko is licensed underCC BY 3.0

2つのカントリアは1688年に行われたメディチ家の結婚式の際に、小さすぎて時代遅れと判断されたため、取り外されてしまいました。以後同じ場所に置かれる事はありませんでした。

第23室には他にも、ドゥオーモの主祭壇を飾っていた「キリストの磔刑像」「絵画」「レリーフ」「聖具」など、多くの貴重な品々が展示されています。

サン・ジョヴァンニの銀の祭壇

第25室ヴェロッキオ工房ら作1367-1483年

第23室から奥の第25室に進むと一際目を引く「銀の祭壇」がガラスケースの中に展示されています。この銀の祭壇はかつてサン・ジョヴァンニ洗礼堂に置かれていたもので、あのレオナルド・ダ・ヴィンチも弟子として入門していた「ヴェロッキオ工房」や、イタリア芸術家「ポッライオーロ」など、複数の彫刻家や芸術家が1337年から1483年にかけて制作しました。

本作は、完成までに実に100年以上の歳月がついやされ、エナメルと金メッキで装飾された400キロもの銀が使用されています。祭壇表面のレリーフには、洗礼者ヨハネの生涯が12の場面で描かれています。2012年には修復も完了し、現在は理想的な湿度と温度の条件下で、窒素を含む密閉されたガラスケースの中で展示されています。

サン・ジョヴァンニの銀の十字架

第25室ポッライオーロ作1457-1459年

第25室のサン・ジョヴァンニ洗礼堂に飾られていた「ポッライオーロ」作の銀の十字架も見逃せない作品です。

全体の高さは2メートル、幅は90cmほどで、十字架の中にはキリストの聖遺物が収められています。十字架上部両側の小さな彫刻は「聖母マリア」と「聖ヨハネ」で、その中央やや下部にはお城や骸骨の彫刻などが見られます。

"Croce-ostensorio dell'Opera del Duomo (Firenze)" by Sailko is licensed underCC BY 3.0

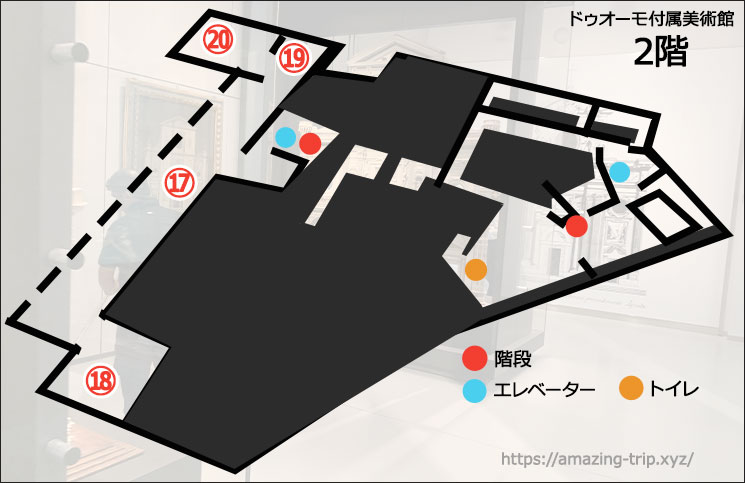

2階の展示作品

ドゥオーモ付属美術館の2階は第17~20室まで4室に渡り展示が行われています。

他のフロアと比べると展示品は少なめですが、七点のファサード模型や映像室など、ドゥオーモ建築の歴史を知る上で非常に重要な展示が行われています。興味のある方にとっては見応えのあるフロアだと思います。

ドゥオーモ ファサードの七点の模型

第17室

第17室では、ドゥオーモのファサード部分の模型が7点も展示されています。これらは全て、1587年に取り壊された初代ファサードに変わるデザインとして過去に提案されてきたものです。

下画像のファサード模型は、1635年に「ルイジ・バッチョ・デル・ビアンコ 」によって制作され実際に採用されたものです。1636年には、この模型を元にファサードの改修作業が開始されますが、わずか2年後の1638年に工事は中断となり、最終的にこの設計案は中止となりました。

参考までに、ドゥオーモのファサードが「エミリオ・デ・ファブリス」の設計によって完全に完成したのは、上のファサード工事が中断してから200年以上も後の1887年の事です。

他にもこの第17室には、トスカーナ大公「フェルディナンド1世」とフランス王女「クリスティーナ」の結婚式のために制作された2枚の絵画や、その際に造られたファサード模型用の彫像(レプリカ)も展示されています。

この彫像のオリジナルはクーポラに登る途中に通過する小部屋(画像下)に結構雑におかれています。レプリカより雑に保管されているオリジナルってどうなんでしょうか。

クーポラの見晴らし部屋(Belvedere della Cupola)

第18室

第18室は、見晴らし部屋(ベルベデーレ)と名付けられている通り、見上げると頭上にはガラス越しにクーポラを、見下ろすとクーポラの巨大模型(第16室)を眺める事ができます。

正直なところ、この部屋から見上げるクーポラの景観は大した事がありません。後ほどご紹介する上階のテラスから見るクーポラの方が写真映えします。

他にもこの第18室では、アブルッツォ州で作られた15世紀前半のレリーフ6点などが展示されています。

映像室

第19室

第17室と隣接する「第19室」は映像室になっています。ドゥオーモとメディチ家の歴史を映像を通じて詳しく解説しています。背もたれはありませんが、座りながら映像を見る事ができるので、休憩にはもってこいです。

3階テラスから展望を紹介

3階は2016年のリニューアルで増設されたテラスがあります。テラスにはベンチが複数あるので休憩スペースとしても活用できます。ピークシーズンでも混雑が緩やかな事が多いです。

更に、テラスからはドゥオーモ東側の後陣部分を間近で見る事ができます。ガイドブックなどでもあまり紹介されていない穴場の絶景撮影スポットです。

ギフトショップの紹介

ドゥオーモ付属美術館の地上階(0階)では、ブックショップが営業しており、雑貨、文具、アクセサリー、衣類、書籍など、幅広いジャンルのドゥオーモやフィレンツェ関連グッズが購入可能です。

ロケーションと行き方

ドゥオーモ付属美術館 見学所要時間の目安

ドゥオーモ付属美術館の観光所要時間の目安は50分~60分です。

上記は0階から2階、さらに3階のテラスをある程度ゆっくりと見学した場合の所要時間目安です。

館内は空いていますし、入ってすぐ出てくる事も可能です。その意味で所要時間はいくらでもコントロール可能だと思います。さっと一回り出てくるだけなら30分もかからないと思います。

ドゥオーモ付属美術館の参考・関連サイト

この記事をシェアする