サン・ピエトロ大聖堂を攻略 – 見どころ、行き方、所要時間、混雑回避方法【バチカン市国】

()

バチカン市国

バチカン市国のシンボルとも言える「サン・ピエトロ大聖堂(寺院)」は、ローマ観光の上で絶対に外せない見学スポットの一つです。外観は比較的シンプルですが、大聖堂内部の装飾は他に類を見ないほどの美しさを誇ります。

本記事では、サン・ピエトロ大聖堂の営業時間や行き方などの基本情報はもちろん、観光の見どころや混雑回避の方法などについても詳しく解説致します。

サン・ピエトロ大聖堂とは

サン・ピエトロ大聖堂は、バチカン市国の玄関口であるサンピエトロ広場の西側に面して建つキリスト教最大の建造物です。

この壮大な大聖堂は、世界に10億人以上の信者を持つ「カトリック」の総本山となっており、毎年世界中から数え切れないほどの信者が巡礼に訪れます。

「サン・ピエトロ大聖堂」の礎が築かれたのは324年、キリスト教を公認した「コンスタンティヌス帝」の命によって「聖ペトロ」の墓の上に建設された聖堂が元になっています。

聖ペトロとは、キリストの十二使徒の筆頭で、暴君ネロによって紀元64年に逆さ十字架にかけられて命を落とした聖人の事です。ペトロの名は、サン・ピエトロ大聖堂や広場の由来にもなっており、その遺体は現在の大聖堂の真下に埋葬されています。

最初に(324年~329年に)この地に築かれた聖堂は、現在のルネサンスとバロック芸術の粋を極めた「サン・ピエトロ大聖堂」の美しさにはほど遠いものでした。

しかし、それから約1200年後の1506年、教皇ユリウス2世によって、老巧化した聖堂の建て替えが開始されました。建設工事は1世紀以上の長期にわたり、設計や監修には、ブラマンテ、ラファエロ、ミケランジェロなど、時代の寵児と言われる天才芸術家が10人以上も携わりました。

そして、工事着工から実に120年後の1626年、ついに「サン・ピエトロ大聖堂」は完成をむかえました。大聖堂の完成後も、ベルニーニ設計の大天蓋など様々な芸術品が追加され、その美しい姿を今に伝えています。

サン・ピエトロ大聖堂の基本情報

本項では、サン・ピエトロ大聖堂の営業時間や休館日、入場料金などについてご紹介いたします。

営業時間

サン・ピエトロ大聖堂は大聖堂内の見学だけでなく、附属施設のクーポラに登って景観を楽しむ事も可能です。

サン・ピエトロ大聖堂

- ・7:00~19:00(4~9月)

- ・7:00~18:30(10~3月)

クーポラ

【エレベーター】- ・7:30~18:00(4~9月)

- ・7:30~17:00(10~3月)

- ・7:30~17:00(4~9月)

- ・7:30~16:00(10~3月)

休館日

日曜のミサ、宗教行事の日などがある日は休館となります。

入場料金

- ・大聖堂:無料

- ・クーポラ:10ユーロ(エレベーター)、8ユーロ(階段)

大聖堂内見学時の注意事項

服装について

服装に関しては、ショートパンツや女性のノースリーブ、お洒落サンダルなどで入場されている方はかなり多いので許容範囲の様です。

一方で、男性ではタンクトップやビーチサンダル、女性ではミニスカート(膝丈より短い)やホットパンツを身につけている方は見かけませんので、NGとお考えください。

写真撮影について

写真撮影に関しては、フラッシュや三脚を利用しなければ問題なく可能です。

荷物について

荷物に関しては、一般的なサイズのリュックサックやトートバック、ハンドバック、ショルダーバックなどであれば持ち込みOKです。また、透明のペットボトル1本程度であれば持ち込んでも大丈夫です。

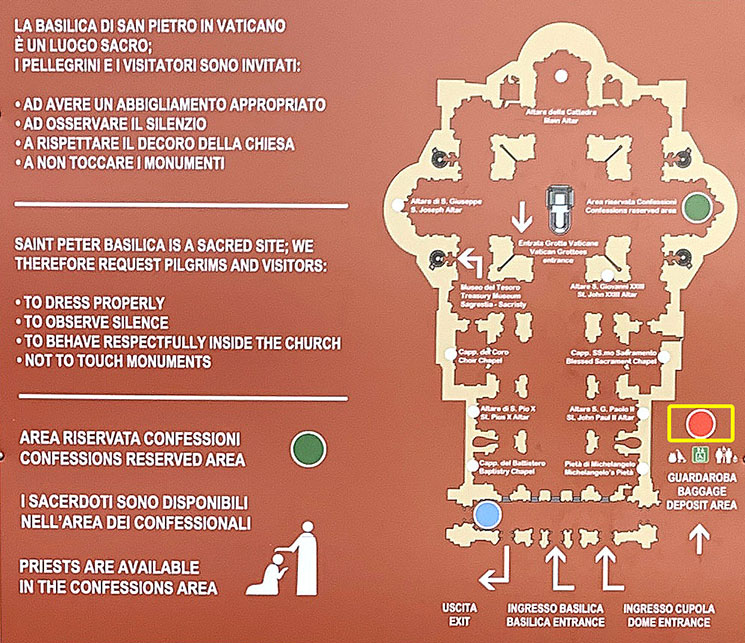

一方でスーツケースや極端に大きいリュック、ベビーカーの持ち込みなどは禁止されていますので、事前にクロークルームに預ける様にしてください。クロークルームを探す際は「GUARDAROBA(CLOAKROOM)」という青い看板(写真下)の方向に従ってください。

位置的には、大聖堂の建物の右側あたりです。以下の地図の黄色枠の場所が「クロークルーム」になります。

公式サイト

サイトの言語はイタリア語になりますが、詳細な説明が記載されています。グーグル翻訳を上手く活用すれば、大聖堂の歴史などを詳しく知る事ができます。

サン・ピエトロ大聖堂のロケーションと行き方

本項では大聖堂のロケーションと行き方、入口(入場方法)などについて詳しく解説いたします。

ロケーションと最寄駅

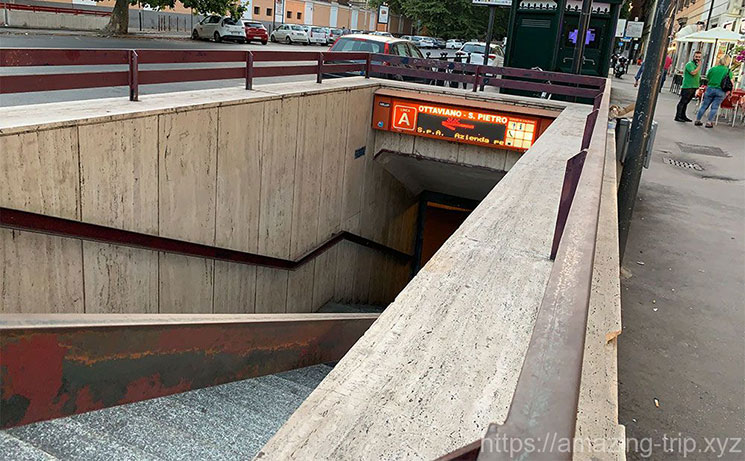

バチカン市国内にある「サン・ピエトロ大聖堂」は、ローマ観光の中心地である「テルミニ駅」から西側に5kmほど離れています。最寄駅は地下鉄A線の「Ottaviano(オッタヴィアーノ駅)」になります。

「Ottaviano(オッタヴィアーノ駅)」下車後、サン・ピエトロ大聖堂の入口(並び口)までは徒歩10分〜12分ほどです。

サン・ピエトロ大聖堂と地下鉄駅や観光スポットの位置関係は以下の地図を参考にしてください。❷がサン・ピエトロ大聖堂のロケーションになります。

❶ バチカン美術館、❷ サン・ピエトロ大聖堂、❸ サン・ピエトロ広場、❹ サンタンジェロ城

❶ Roma Termini(テルミニ駅)、❷ Ottaviano(オッタヴィアーノ駅)、❸ CIPRO{チプロ駅)行き方

ローマ市内中心部から「サン・ピエトロ大聖堂」へは、トラムやバスでもアクセス可能ですが、地下鉄A線「Ottaviano(オッタヴィアーノ駅)」で下車後、徒歩でアクセスするのが王道です。

「テルミニ駅」から地下鉄を利用する場合、駅内の床のオレンジ色の円に「A Ottaviano - SanPietro」と案内があるので、この案内に従って行けば、地下鉄A線の改札や乗り場にアクセスできます。B線もあるので乗り間違えない様にしてください。

地下鉄A線「テルミニ駅」から「Battistini(バッティスティーニ駅)」行きの電車に乗って、6駅目の停車駅が「Ottaviano(オッタヴィアーノ駅)」になります。地下鉄A線に関しては、以下の路線図も参考にしてください。

駅からのアクセス

「Ottaviano(オッタヴィアーノ駅)」下車後、サン・ピエトロ大聖堂の入口がある広場までのアクセスルートは以下のグーグルマップを参照ください。

●がサン・ピエトロ大聖堂の入口(並び口)、●がサン・ピエトロ大聖堂、●がOttaviano(オッタヴィアーノ駅)になります。まずは「● サン・ピエトロ大聖堂の入口(並び口)」を目指してください。

地下鉄で「Ottaviano(オッタヴィアーノ)」駅に到着したら「San Pietro(サン・ピエトロ)」の案内に従って地上に上がってください。

地下鉄から地上に出たら、まずは通りを右手側に進みます。

10mほど進むと「オッタヴィアーノ通り」という大通りにぶつかるので右折します。後はこの通りをひたすら真っ直ぐです。

「オッタヴィアーノ通り」を真っ直ぐ進んで行くと、今度は「シピオニ通り(Scipioni)」という大通りにぶつかります。この時点で、右奥にはサン・ピエトロ大聖堂のクーポラ部分が見えています。

「大聖堂」の入口がある「サン・ピエトロ広場」に出るには赤い矢印の方向に進んで行きます。

続いて、バチカン市国の壁沿いの通り(写真下)に出るので、更にまっすぐ進んで行きます。

100mほど進むと、二つのアーチがある天使の門の前に出ます。ここがバチカンの国境になりますが、入国審査やパスポート提示はありませんので、普通に歩いて通り抜けます。

門を抜けると、右手側に「サン・ピエトロ広場」を囲む列柱が並んでいますので、柱の間にある黒い鉄柵の開いている部分から広場に出ます。

朝一番で訪問した場合だと、まだ黒い鉄柵が開いていない事があります。その場合は、しばらくすると係員が鉄柵を開けてくれますので、少し待機してください。

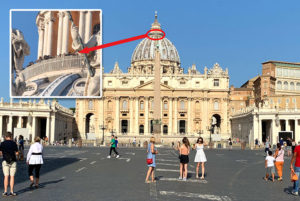

列柱の間から「サン・ピエトロ広場」に出ると、中央に「オベリスク」、奥に「サン・ピエトロ大聖堂」がそびえ立っています。

写真の赤い点線で囲った部分が、大聖堂やクーポラの並び口になりますので、その方向に歩いて行きます。

サン・ピエトロ大聖堂の入口

サン・ピエトロ大聖堂に入場するには、大聖堂に向かって右手側にある並び口から入場していきます。

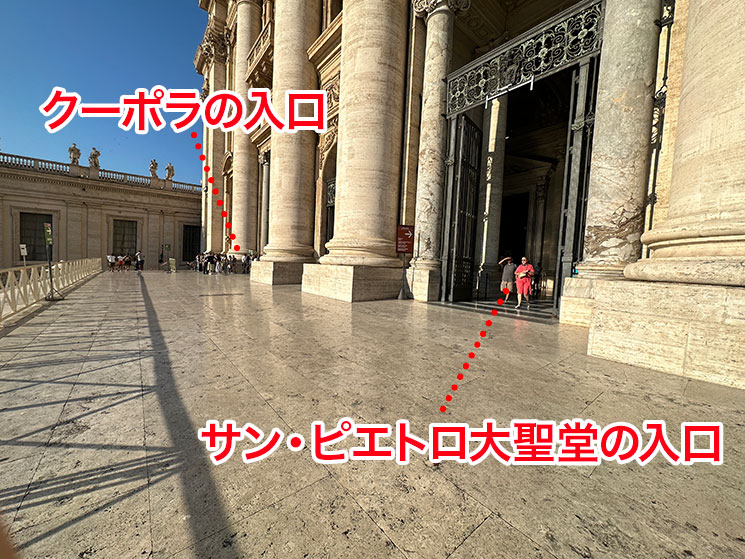

上記画像の並び口は、クーポラに登る場合も、サン・ピエトロ大聖堂に入場する場合も共通で、大聖堂正面にそれぞれの入口が設けられています。

大聖堂とクーポラの並び口の先頭には「VISITORS PATH」と書かれた茶色い看板があるので目印にしてください。

下画像の時間帯は朝一番だったので、数人並んでいる程度でしたが、、午前9時過ぎになると広場を一周する勢いで行列ができます。

開場の午前7時より少し前になると、列の先頭から動き始めるので、仕切りの順路に沿って歩いて行きます。

数10メートルほど歩いた先で「荷物検査」を受けます。

荷物検査を通過したら、再び順路に沿って進んで行きます。

ひたすらサン・ピエトロ大聖堂の建物に向かって歩いて行きます。

サン・ピエトロ大聖堂の建物近くまで来ると、案内板と階段があります。

「サン・ピエトロ大聖堂」に入場する場合も、「クーポラ」に入場する場合も、正面の階段を上がります。以前まで「クーポラの入口」は、この階段を登らずに、右に折れた奥にありましたが、現在は変更となっています。古い情報にご注意ください。また、ベビーカーなどの大荷物を預ける方は、この時点では階段を登らずに、青い看板の「CHECK ROOM(荷物預かり所)」の案内に従ってください。荷物を預けてから大聖堂の入口に向かってください。

こちらは別角度からの写真です。緑の案内板には「BASILICA(教会)」「ENTRATA CUPORA(クーポラ入口)」と明確に記されています。

階段を登ると、中央に「サン・ピエトロ大聖堂の入口」、一番奥に「クーポラの入口」が見えます。

参考までに、クーポラ観光後に大聖堂を見学する事も、大聖堂見学後にクーポラに登る事も可能です。最初の並び口から並び直す必要はありません。

下画像は、サン・ピエトロ大聖堂の入口で開場を待つ人たちです。開場の午前7時までは大聖堂の中には入れませんが、6時30分〜45分ごろの時点で入り口の前まで来ることができます。

営業時間中は、入口は開いているので、ここから自由に大聖堂に入場(無料)できます。ただし、日中はここまで辿り着くまで1時間〜2時間待ちは当たり前です。

サン・ピエトロ大聖堂の入口が開場したら(開場していたら)入場して、いよいよ観光スタートです。

サンピエトロ大聖堂のファサード

ファサードは建築物の正面部分の事で、サンピエトロ大聖堂のファサードは、サン・ピエトロ広場に面した東側に位置しています。

このファサードの設計は、最初期は「ブラマンテ」が担当し、その後「ミケランジェロ」が引き継ぎ、最終的にスイス人建築家の「カルロ・マデルノ」によって、1612年に完成に至りました。ただし、現在我々が目にする事ができるファサードの美しい色彩は、1997年に完了した大々的な修復によって蘇ったものです。

ファサードの幅は約114メートルもありますが、高さに関しては奥のクーポラ(ドーム部分)がサン・ピエトロ広場から美しく見える様に45.50メートルと敢えて低く抑えられています。

ファサード上部の三角形部分(破風)の下には、このファサードが完成した時代の教皇「ボルゲーゼ家のパウルス5世」の名前が刻まれています。

正面には9つのバルコニーと8本の円柱が並び、建物の前面両側には、ベルニーニによって設計された34段の階段があります。

8本の円柱をよく観察して見ると、中央の4本のみがわずかに前面に出ているのが分かります。

これはバロック様式特有の表現で、入口から祭壇に至るまでの「中心線」を敢えて視覚的に強調する事で、信者を感動させる様な演出が計算的になされています。

そのため、サン・ピエトロ大聖堂などのバロック建築では、入り口から聖堂内部の祭壇までの中心軸の景観が最も豪華でダイナミックに表現されています。

この様な聖堂全体を用いた過剰演出(バロック様式)は、16世紀頃に腐敗していたローマ・カトリックの権威回復PRの一環として生まれたと言われています。キリスト教の権威の偉大さを装飾や空間で表現したという訳です。

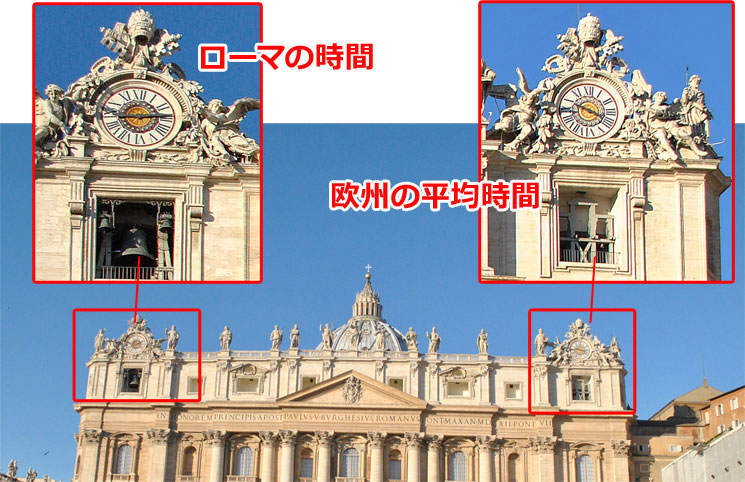

ファサード最上部の両脇には、イタリアの建築家兼デザイナーである「ジュゼッペ・ヴァラディエ」によって18世紀に造られた2つの時計が置かれています。

向かって左側の時計はローマ(バチカン市国)の現在時刻を示し、右側は欧州(ヨーロッパ)の平均的な時間を示しています。

左側の時計の下には重さ8.95トン、高さ2.6mほどの大鐘楼がおかれています。この鐘楼は金細工職人である「ルイジ・ヴァラディエ」が鋳造しました。一説では、ルイジは経済的困窮が理由で1785年にテベレ川に身投げしたため、息子の「ジュゼッペ・ヴァラディエ」が鐘楼を完成させたとも言われています。

完成した鐘楼は1786年に教皇ピオ6世によって聖別され、クリスマスや復活祭、聖ペトロの祭日などの特別日にのみ打ち鳴らされます。

少し話はそれますが、新ローマ法王の誕生時は「祝福のロッジア」と呼ばれる2階中央のバルコニー窓から発表が行われます。

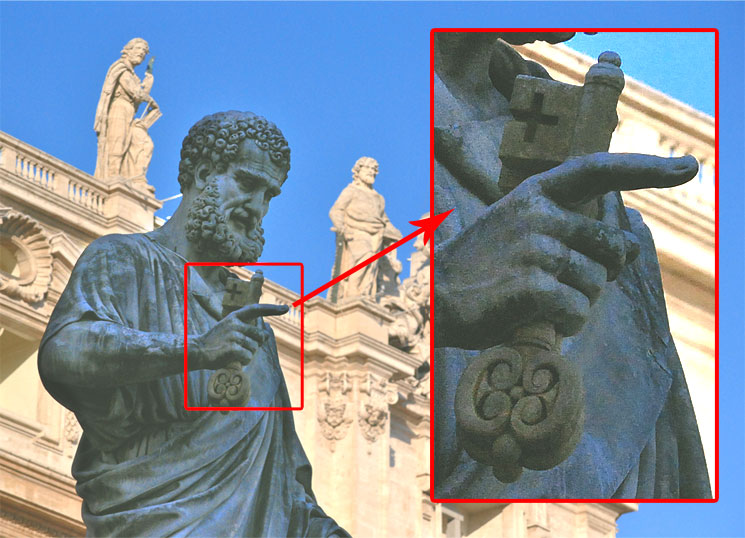

続いて建物の両端に目を向けると、ファサードを挟む様に、巨大な2体の像「聖ペテロ像(向かって左)」と「聖パウロ(向かって右)」が建っています。

2体の像は1840年にそれぞれ異なる彫刻家が手がけピオ9世によって設置されました。

向かって左側の像「聖ペテロ」の右手には、キリストから授かった天国の鍵が握られています。

聖ペテロはイエスの最初の使徒となった人物で、元々は漁師でした。

向かって右側の像「聖パウロ」の右手は剣をたずさえ、左手には羊皮紙の巻物が握られています。

この様にキリストの使徒には各使徒を表す代表的なアイテムが存在しており、それで誰であるかを見分ける事ができます。ただし、聖パウロは後年に改心してキリストの使徒となったため12使徒には含まれていません。

ファサードの上部には、ペテロを除く11使徒にキリストと洗礼者ヨハネを加えた13体の彫像が並んでいます。

下写真左側の像が「キリスト」、真ん中が救世主の到来を告げて天を指さす「洗礼者ヨハネ」、右側がX十字架にかけられ殉教した12使徒のひとり「聖アンドレ」です。

各像は平均で5.7mの高さがあります。

ファサードの中央奥にはミケランジェロ設計の「クーポラ」も顔を出しています。地上からクーポラの最頂部である十字架の頂点までの高さは約136メートルほどあります。

クーポラには展望フロアがあり、有料で入場が可能です。詳細に関しては以下の記事で詳しく解説しております。

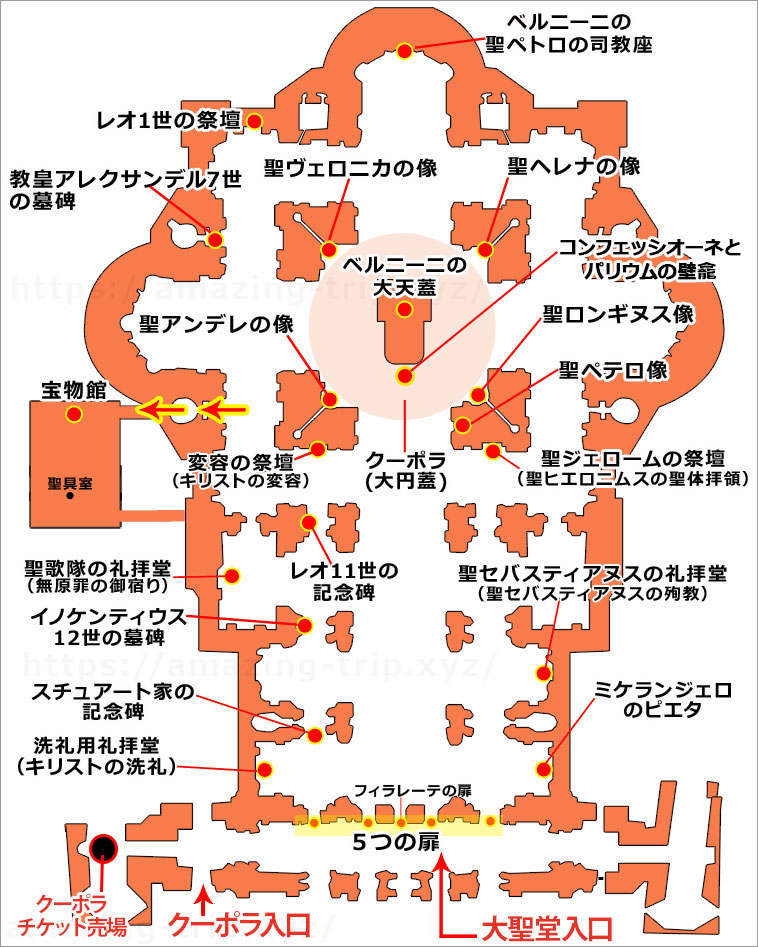

大聖堂内マップと見学ルート

内部の見どころをご紹介する前に、まずは大聖堂内部の見学ポイントを下の地図でご確認ください。

マップ上には、次項にてご紹介する本記事のお勧め見学ポイントのみ記しております。

サン・ピエトロ大聖堂の見学に関しては、特に見学順序にこだわらず自由に見学するのが一番だと思います。強いて見学ルートを指定するなら、入口に入ってすぐの「5つの扉」から見学を開始後、右回廊の「ミケランジェロのピエタ像」「聖セバスティアヌスの礼拝堂」の順で、反時計回りに見学して行くのが良いと思います。

【見学ルートの一例】

各文字をクリック(タップ)すると画像が同画面内で開きます。

- 5つの大扉

- ミケランジェロのピエタ

- セバスティアヌスの礼拝堂(聖セバスティアヌスの殉教)

- 聖ジェロームの祭壇(聖ヒエロニムスの聖体拝領)

- 聖ペテロ像

- 聖ロンギヌス像

- 聖女ヘレナの像

- 聖ヴェロニカの像

- 聖アンデレの像

- クーポラ(大円蓋)

- ベルニーニ作 大天蓋(パルダッキーノ)

- コンフェッシオーネとパリウムの壁龕

- ベルニーニ作 聖ペトロの司教座

- レオ1世の祭壇

- 教皇アレクサンデル7世の墓碑

- 宝物館と聖具室※時間と興味がある場合のみ

- 変容の祭壇(キリストの変容)

- レオ11世の墓碑

- 聖歌隊の礼拝堂(無原罪の御宿り)

- イノケンティウス12世の墓碑

- スチュアートの記念碑

- 洗礼用礼拝堂(キリストの洗礼)

次項より、各スポットの見どころを詳細に解説していきます。

サンピエトロ大聖堂 内部の見どころ

サン・ピエトロ大聖堂内に入場すると、天井の高さ、奥行きの広さ、装飾の美しさなど、目に入るもの全てに圧倒されます。

教会建築としては、世界一の大きさを誇るこの大聖堂内部の面積は1万5160㎡(床面積 2万2067㎡)あり、最大で六万人の収容が可能です。

聖堂の入口と最奥部の後陣を結ぶ長さ186.36mの回廊は、中央の身廊と左右の側廊から成る3廊式で構成されています。3廊の合計幅は58mあり、最も広い中央の身廊で半分近くの26mを占め、高さは最長部で46mあります。下写真だと、左手側が中央身廊、右手側が側廊になります。

この回廊は、ボルゲーゼ家出身の教皇「パウルス5世」の命で、1606~12年にかけて「カルロ・マデルノ」の設計で造られました。ただし、大聖堂が現在の形に落ち着くまでは、「ブラマンテ」「ラファエロ」「ミケランジェロ」など、錚々たる顔ぶれの設計案が検討されてきました。最終的に設計を手がけた「カルロ・マデルノ」の案も、ミケランジェロが1569年に出した設計案がベースになっています。

聖堂内には、11の礼拝堂と45の祭壇が置かれ、名だたる芸術家達が手がけた装飾や美術品で飾られています。内部装飾は主にベルニーニが担当し、クーポラや後ほどご紹介する「ピエタ像」などはミケランジェロが手がけました。

左右の側廊に沿って並ぶ礼拝堂や祭壇、さらに彫刻や装飾に至るまで、一つの美術館と言えるほど見どころが満載です。

下画像は、中央身廊から見た側廊側の景観です。どのアングルからでも絵になる写真が撮影できます。

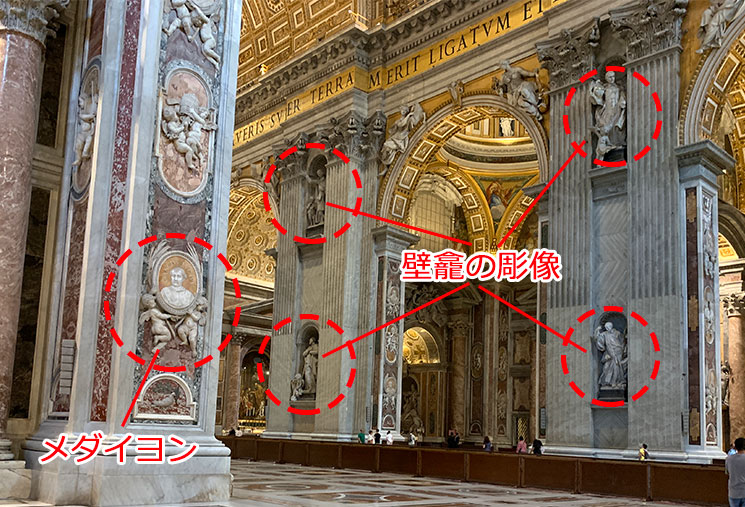

各支柱上下の壁龕部分には、修道会の創始者たちの彫像が合計39体置かれ、側面部分は、2人のプット(翼の生えた裸の幼児)が支える歴代教皇56人のメダイヨンで飾られています。

壁面や柱の彫刻群を間近で見ると、一つ一つの大きさに圧倒されると思います。壁龕の彫像の高さは平均4.2mほどです。

大理石(トラバーチン)の床には、歴代教皇の紋章など、様々な模様が描かれています。下写真は1929年にムッソリーニ政権とラテラノ条約を結び、バチカン市国を誕生させた「教皇ピウス11世」の紋章です。

以下より、サン・ピエトロ大聖堂内部の絶対に見るべき観光ポイントをご紹介していきます。

5つの大扉

サン・ピエトロ大聖堂の広場側の入口から入場すると、まず最初に全長73メートル、高さ20メートルの玄関廊(アトリウム)にでます。

そして、この廊下に沿って、ブロンズ製の5つの扉が設けられています。以下は大聖堂に向かって左からの並び順で各扉名と作者を記載致しました。

- ・死の扉(ジャコモ・マンズー作)

- ・善と悪の扉(ルチアーノ・ミングッツィ作)

- ・フィラレーテの扉(アントニオ・フィラレーテ作)

- ・秘蹟の扉(ヴェナンツォ・クロチェッティ作)

- ・聖なる扉(ヴィーコ・コンソルティ作)

5つの扉の中でも、特に見るべき3つの扉をご紹介します。

善と悪の扉

善と悪の扉は、ミラノ生まれの彫刻家ルチアーノ・ミングッツィの1977年の作品。ローマ教皇ヨハネ23世の下で開催された第2バチカン公会議(1962~65年)の様子などが彫刻で表現されています。

フィラレーテの扉

フィラレーテの扉は、15世紀に造られた扉で、5つの扉の中で唯一「旧サン・ピエトロ大聖堂」時代からあったものです。フィレンツェ出身の彫刻家「アントニオ・フィラレーテ」によって制作されました。扉の中央には聖ペトロとパウロが描かれ、扉の下部(写真下)には二人の殉教が描かれています。

聖なる扉

かつてこの場所には、教皇ベネディクト14世が1748年に作らせた木製の扉がありました。現在のブロンズ製の「聖なる扉」は、スイス人カトリック教徒の寄付により製作され、1950年頃に置き換えられたものです。

扉の表面には、旧約聖書のアダムの物語や新約聖書のイエスの物語が16の場面で表現され、最後(一番右下)のパネルには、第260代 ローマ教皇「ピウス12世」の姿が刻まれています。

聖なる扉は、カトリック教会において、ローマ巡礼者に特別の赦し(ゆるし)を与える年「聖年」にのみ、ローマ法王の手によって開かれます。1300年に聖年が制定されて以来、扉は現在(2021年時点)まで27度開かれました。

近年だと、新世紀を迎える1999年の12月24日に「ヨハネ・パウロ2世」によって、特別聖年の2015年12月8日には「フランシスコ」によって扉は開かれました。

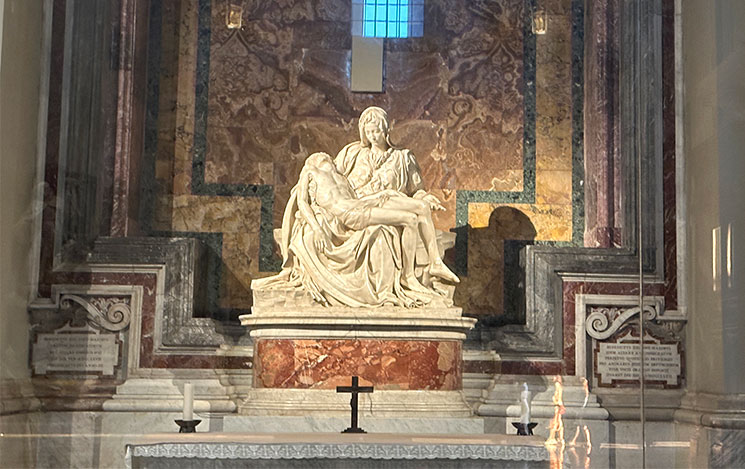

ミケランジェロ作 ピエタ像

サン・ピエトロ大聖堂に入場してすぐ右手に、クリスタルケースに囲まれた大理石の像があります。これは「ダビデ像」で有名な「ミケランジェロ」の代表作の一つ「ピエタ像」です。バチカン美術館のピナコテカ(絵画館)にも同像の複製がありますが、こちらが正真正銘のオリジナルになります。大きさは縦174cm×横195cmとそこまで大きくはありません。

ミケランジェロは若干24歳の時に、フランス人枢機卿の依頼をうけ、フランス国王の聖所のためにこのピエタを制作しました。素材には大理石の塊が使用され、1498年から2年を費やして制作しました。

このピエタ像では、聖母が十字架から降ろされたイエスの亡骸を胸に抱く姿が表現されています。胸に斜めにかかる帯には、作者である「ミケランジェロ」の名前と、彼が「フィレンツェ人」である事が示されています。

ミケランジェロは、このピエタ像を完成させた事でその名を世に知らしめました。

聖堂内の中でも、このピエタ像はクリスタルケースによって特に厳重に守られています。

これは1972年にひとりの男が、ピエタ像を破壊しようと、金づちで数回打撃を加えたためです。男はすぐに取り押さえられたため、大被害を免れました。

聖ペテロ像

大天蓋を正面にして、中央身廊の右手側に置かれているのが、キリスト十二使徒の筆頭である「聖ペテロのブロンズ像」です。この等身大の像は、13世紀のフィレンツェの彫刻家「アルノルフォ・ディ・カンビオ」によって造られたという説が有力ですが、4世紀~5世紀頃に別の誰かによって造られたという説もあります。像の両足は、信者が聖ペテロへの信仰を表現するのに、口づけしたり触ったりするため、磨り減っています。

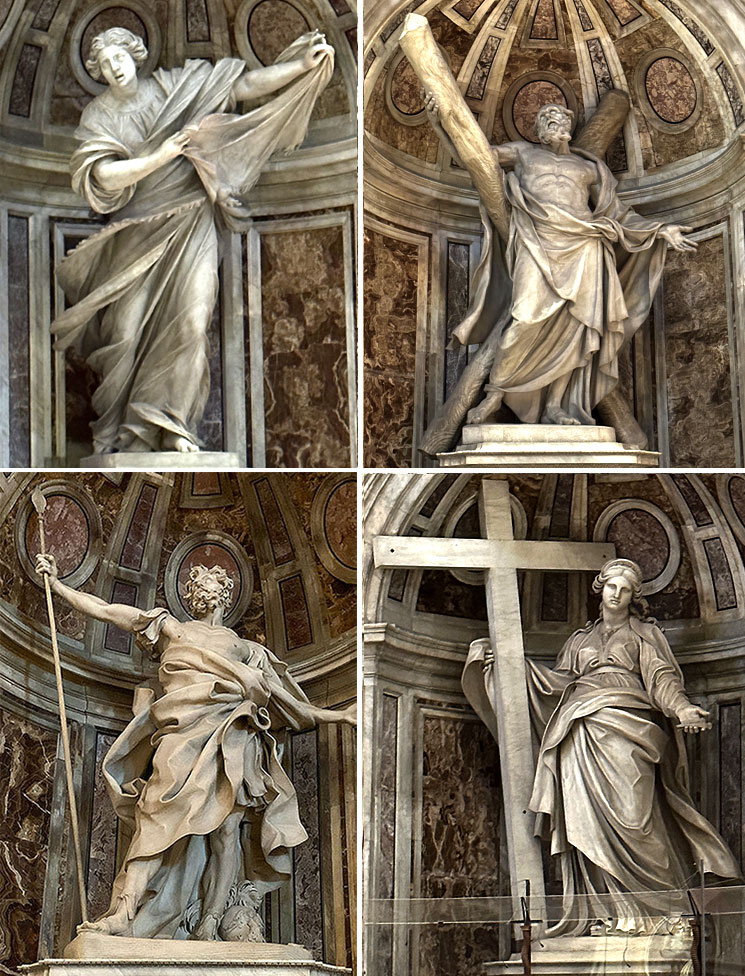

四つの支柱と聖人像

中央の大天蓋(バルダッキーノ)を囲む様に、クーポラを支える4本の角柱がそびえ立ち、その4つの支柱の上にはそれぞれ祭壇があります。この4つの祭壇全てに、異なる聖遺物が安置され、その下方には、各聖遺物にゆかりの深い聖人像が配置されています。

各聖人像は4メートル半もある巨大なものです。

聖ヴェロニカの像(フランチェスコ・モーキ作)

1632年に制作されたヴェロニカの聖人像。ヴェロニカは、十字架を背負ってゴルゴタの丘へと歩みを進めるキリストの額の汗を拭くため、身につけていたヴェール(布)を差し出しました。そして、そのヴェールには、キリストの顔跡が残ったとされています。

聖アンデレの像(フランソワ・デュケノワ作)

1640年にブリュッセル出身の彫刻家デュケノワによって制作された聖人像。聖アンデレは、聖ペトロの兄弟で、新約聖書に登場するイエスの弟子の一人です。右手には4辺の長さが等しい十字架を抱えています。

聖ロンギヌス像(ジャン・R・ベルニーニ作)

1639年に巨匠ベルニーニが手掛けた聖人像。ロンギヌスは、ローマ帝国の兵士で、キリストがゴルゴタの丘で磔刑にあった際に、その生死を確かめるために左脇腹に槍を突き刺したと言われています。その槍の穂が、キリストの身体に触れた聖遺物となっています。

聖女ヘレナの像(アンドレア・ボルジ作)

聖ヘレナは、コンスタンティヌス帝の母で、キリストが磔刑に処せられた十字架と釘をエルサレムで掘り出してローマに持ち帰ったと言われています。

ベルニーニ作 大天蓋(パルダッキーノ)

身廊奥の内陣には、4本の螺旋状の柱に支えられたパルダッキーノと呼ばれる大天蓋があります。本来、パルダッキーノは、この下に眠る「聖ペテロ」の墓の位置を示すために考案されたものですが、その圧倒的な存在感により、主張の強い聖堂内の各装飾を見事に調和しています。

この高さ29メートルの大天蓋は、パトロンであったローマ教皇「ウルバヌス8世」の命によって若き日の「ベルニーニ」が1624年〜32年にかけて造り上げました。ただし、製作はベルニーニだけでなく、建築家の「フランチェスコ・ボッロミーニ」、彫刻家の「ステファノ・マデルノ」や「アンドレア・ボルジ」など、名だたる芸術家達が携わっています。

身廊の中央から大天蓋を眺めると、奥の「黄金の司教座」が大天蓋の柱を額縁にするかの様に一層美しく見えます。

大天蓋の素材には、鍍金(メッキ)やパンテオンから調達したブロンズ(青銅)が使用され、柱の表面にはオリーブと月桂樹の枝を象った金メッキの装飾が施されています。

天板の裏側には模様風な装飾が見えますが、これは精霊の象徴である鳩を描いています。

大天蓋の4本柱が螺旋状になっているのは、旧サン・ピエトロ大聖堂の祭壇周りの柱が螺旋状になっていたのを踏襲したという説や、ソロモン神殿の柱を模して造ったなど、諸説語られています。この柱部分だけでも11mの高さがあります。

大天蓋上部には、ケルビムなど数体の天使像が置かれ、最頂部は十字架と地球儀を組み合わせたオブジェクトで飾られています。

大理石製の柱基部の台座は、教皇ウルバヌス8世で知られるバルベリーニ家の紋章で飾られています。

コンフェッシオーネとパリウムの壁龕

バルダッキーノの前方には、信者が聖人の遺体に近づける様に設けられた「コンフェッシオーネ」と呼ばれる馬蹄形のエリアがあり、93のランプが絶えず灯されています。

コンフェッシオーネにある大理石の小階段を降りた奥には、 「パリウムの壁龕(へきがん)」と呼ばれるスペースがあり、ベネディクトス14世が寄贈した18世紀のパリウム(新人の司教が身に付けるストール)を収めた箱が置かれています。

「壁龕」とは、壁の一部をえぐって設けられた凹みのスペースの事で、大聖堂などではこの部分に彫像などを飾る事が多いです。ニッチ(niche)とも呼ばれます。「パリウムの壁龕」の下には「聖ペテロの墓」の墓があるため、聖堂内で最も神聖な場所とされています。

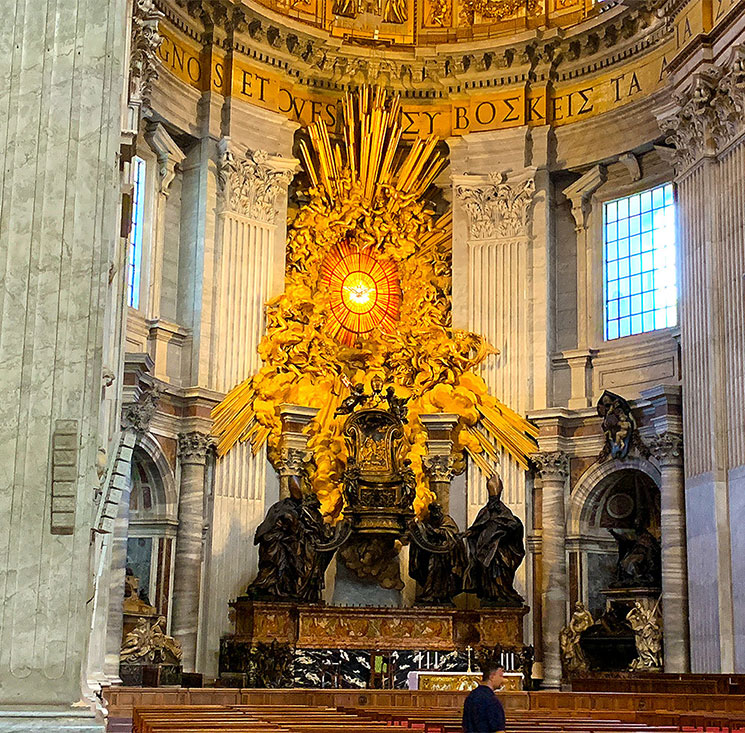

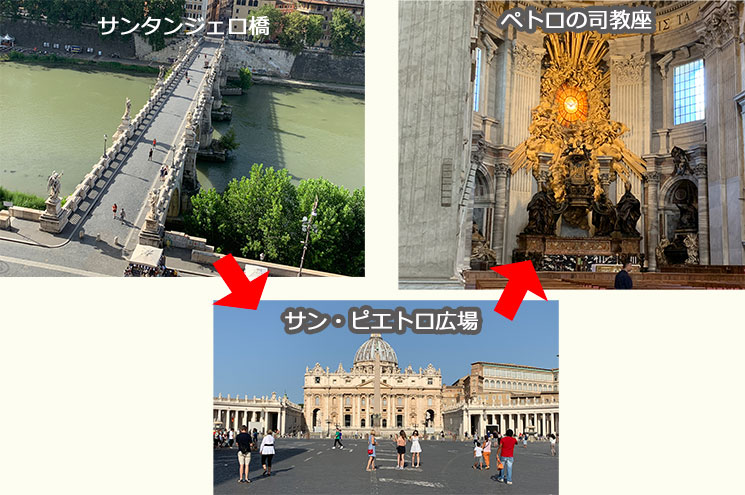

ベルニーニ作 聖ペトロの司教座

祭壇奥の後塵には、当時のローマ教皇「アレクサンデル7世」に命じられ「ベルニーニ」が1666年に手掛けた「聖ペトロの司教座」が圧倒的な存在感でそびえ立っています。この巨大な司教座の制作には120トンものブロンズ(青銅)が使用されています。

ベルニーニは大聖堂の装飾を、この司教座の完成と共に終結させました。司教座の中には聖ペテロが使用し、9世紀にカール大帝によって寄進された木製の玉座が収められています。

ブロンズに金箔が施された中央玉座(椅子)の上部は、ローマ教皇の権威を象徴する鍵と冠を持った2体の天使像で飾られています。

玉座の両側に配置された4体の像は、神学の礎を築いた西方教会の博士「聖アンブロジウス」「アウグスティヌス」、更に東方教会の博士「聖ヨハネ・クリゾストモ」「聖アタナシオ」です。各像の高さは5メートルもありますが、司教座自体が巨大であるため小さく見えてしまいます。玉座の背もたれには金箔の浅浮き彫りでキリストのエピソードが表現されています。

玉座上部の円形窓はボヘミアン・ガラスで、キリスト12使徒を表して12分割されています。

窓の中央には、聖霊の象徴とされる鳩が描かれ、それを取り囲む様に飛翔する天使たちが配されています。

ベルニーニは「サンタンジェロ橋」から「サン・ピエトロ広場」を通って、この「聖ペトロの司教座」に至るまでの道のりを「巡礼路」として1つのストーリーを構成しています。

まず、巡礼者は、キリストの受難の象徴を手にした像が並ぶ「サンタンジェロ橋(受難の道)」を渡ってバチカン市国に向かい歩んでいきます。そして、両手を広げて巡礼者を抱きかかえる様に並ぶ「サン・ピエトロ広場」の桂廊に迎えられながら、大聖堂内に導かれていきます。最後に、聖堂内の美しい装飾の中で歩みを進める巡礼者は、巨大な「バルダッキーノ」に導かれながら、終着点である「聖ペトロの司教座」に到達します。

これが、ベルニーニが描いた壮大なストーリーで、「サンタンジェロ橋の彫像」「サン・ピエトロ広場の桂廊」「聖ペトロの司教座」は、「ベルニーニ」と彼の弟子が全て手がけたものです。16世紀〜17世紀ごろのローマ・カトリックでは、この様な建物や装飾全体を用いた演出的な空間作りに力を入れていました。これにより信者の心を掴み、カトリックの権威を高めていたと言う訳です。

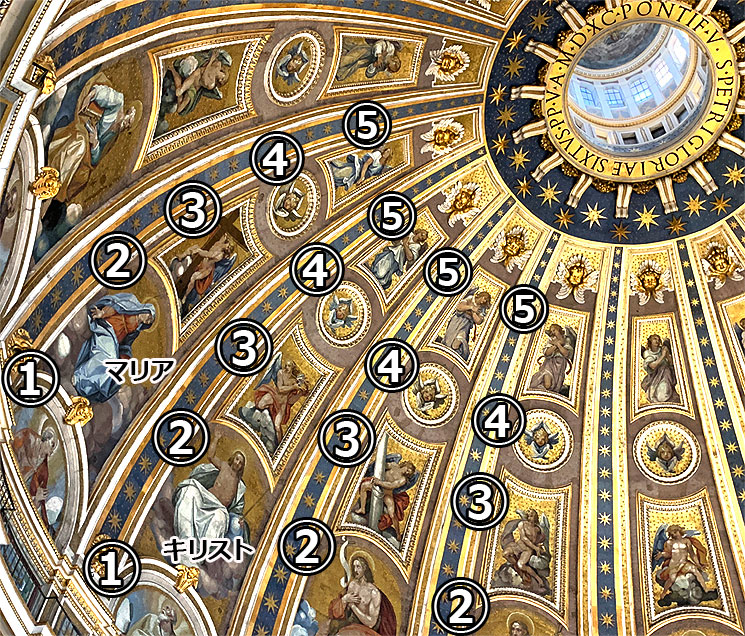

クーポラ(大円蓋)

サン・ピエトロ大聖堂のシンボルにもなっている「クーポラ」は、大天蓋(パルダッキーノ)の真上に圧倒的な迫力で存在しています。

内部直径42.56mもあるこの巨大な円蓋の総重量は約14,000トンと推定され、4本の巨大な支柱によって支えられています。

クーポラの建築は、サン・ピエトロ大聖堂の初代設計監督を務めた「ブラマンテ」の頃から計画されていましたが、ブラマンテの死などもあり中々進行しませんでした。しかし、ミケランジェロ(当時70歳ぐらい)が考案した新設計によりプロジェクトは本格的に動き出します。現在、我々が目にする事ができるクーポラも、この時のミケランジェロの設計が元になっています。

ただし実際に「ミケランジェロ」が完成する事ができたのは、クーポラのドラム部分(円屋根を支える円筒状の壁)だけでした。クーポラが構造的に完成と言える状態になったのは、彼の死後である1593年の事で、最終的には、ミケランジェロの構想よりも7〜8mほど高くなっていました。この時わずか22ヶ月でクーポラを仕上げた建築責任者は、ローマで活躍した「ジャコモ・デッラ・ポルタ」と言う人物で、工事はクーポラ頂部にランタン塔を設置して完了しました。

ランタン塔から取込まれた自然光は、中央の円窓(オクルス)を介して堂内を神秘的に照らしています。

円窓の内側の装飾は、ミケランジェロの設計にはなかったもので、彼の死後にイタリア画家「カヴァリエール・ダルピーノ」によって、17世紀初期に描かれました。

装飾は一番外側の半円部から内側に向かって「① 大聖堂に眠る教皇16人の胸像」「② キリスト、聖母マリア、聖ヨセフ、12使徒など」「③ 受難の道具を持つ天使」「④ 上位天使の顔(ケルビムやセラフィム)」「⑤ 聖ペテロの墓を守る天使」などが描かれています。

装飾のパターンが変わる紺色の部分には星空が描かれ、その内側の碑文には『聖ペテロの栄光に捧ぐ。教皇シクストゥス5世、在位5年目の1590年』と記されています。

装飾の更に外側には、16個の長方形の窓が設置され、円周に沿ってラテン語の碑文が記されています。

縦幅2mほどの縁に描かれたこの碑文は『あなたはペテロだ。私はこの石の上に私の教会を建てよう。そしてあなたに、天の国の鍵を授けよう』と言う内容です。これは十字架刑から復活を遂げたイエス・キリストがペテロに授けた言葉です。後継者としてペテロを12使徒の指導者に任命し、キリスト伝道の役目を与えました。

碑文の外側、クーポラの四隅を囲むのは、4人の福音記者「マタイと雄牛」「マルコと獅子」「ルカと天使」「ヨハネと鷲」のメダイヨンです。

二重構造になっているクーポラは、眺めるだけでなく内側と外側の回廊を歩いて見学する事もできます。ただし、クーポラの入口は大聖堂とは別にあり、入場前にチケット購入が必要となります。

礼拝堂のモザイク画

サン・ピエトロ大聖堂の側廊や礼拝堂にある祭壇には、聖書の一場面を題材とした美しいモザイク画の数々が飾られています。元々これらはフレスコ画で描かれていましたが、傷や痛みがひどく、現在のモザイク画に置き換えられました。オリジナルはバチカン美術館やバチカンの聖具室などに保管されています。

聖セバスティアヌスの殉教(ドメニコ・ザンピエーリ)

本フレスコ画「聖セバスティアヌスの殉教」は、17世紀のローマ教皇「インノケンティウス11世」の遺骸が眠る「セバスティアヌスの礼拝堂」を飾っています。祭壇画は本礼拝堂名の由来にもなっており「ドメニコ・サンピエーリ」の絵をもとに別の画家が仕上げました。

絵画のテーマーとなっている聖セバスティアヌスは、ローマのディオクレティアヌス帝によるキリスト教大弾圧によって殺害された聖人です。ダ・ヴィンチを始め、様々な有名画家が絵画のテーマとして扱っています。

祭壇の右壁には、ラテラノ条約を結びバチカン市国最初の元首となった「教皇ピオ11世の像」、左壁には「教皇ピオ12世の像」も置かれています。これらの像は比較的近年の1964年に制作されたものです。

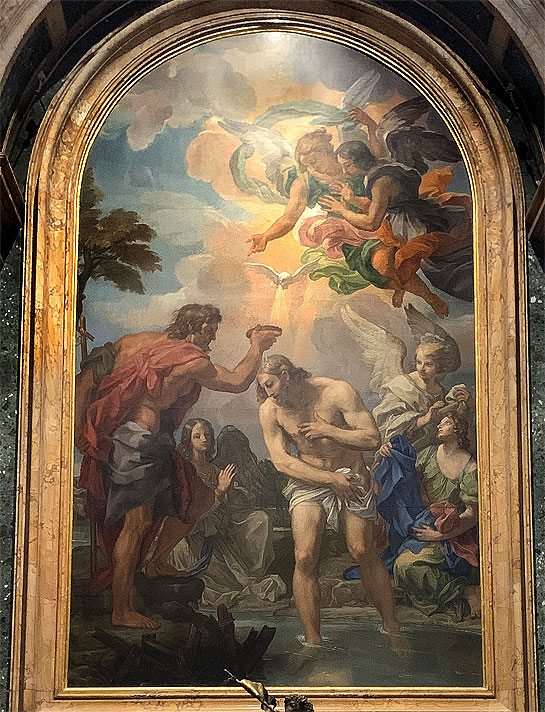

キリストの洗礼(カルロ・マラッタ作)

洗礼礼拝堂を飾るモザイク画「キリストの洗礼」は、主にローマで活動したイタリアのバロック画家「マラッタ」の作品です。

作中では、ヨルダン川でキリストが洗礼者ヨハネに洗礼を受けるという、聖書でも重要なシーンが描かれています。同じシーンを描いた作品としては、ウフィツィ美術館に展示されているヴェロッキオ作の「キリストの洗礼」が最も有名です。

本祭壇画を飾る「洗礼礼拝堂」は、彫刻家「カルロ・フォンターナ」が手がけたものです。大聖堂の中でも最も美しい礼拝堂の一つに数えられ、現在もこの場所で実際に洗礼の儀式が行われています。

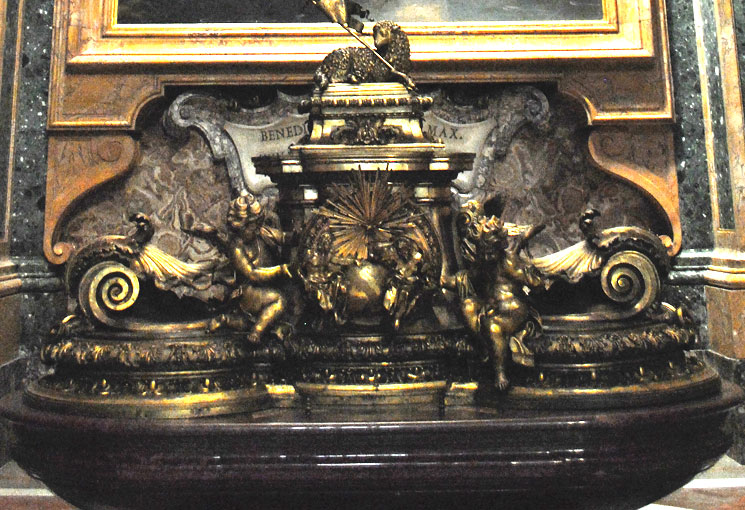

祭壇画の下に置かれている赤い斑岩(はんがん)の「洗礼盤」は17世紀に置き換えられたもので、洗礼を行う際に使用されています。

洗礼盤を飾る美しい装飾は青銅に金箔が施され、2体の天使が三位一体の場面を手にする姿が表現されています。

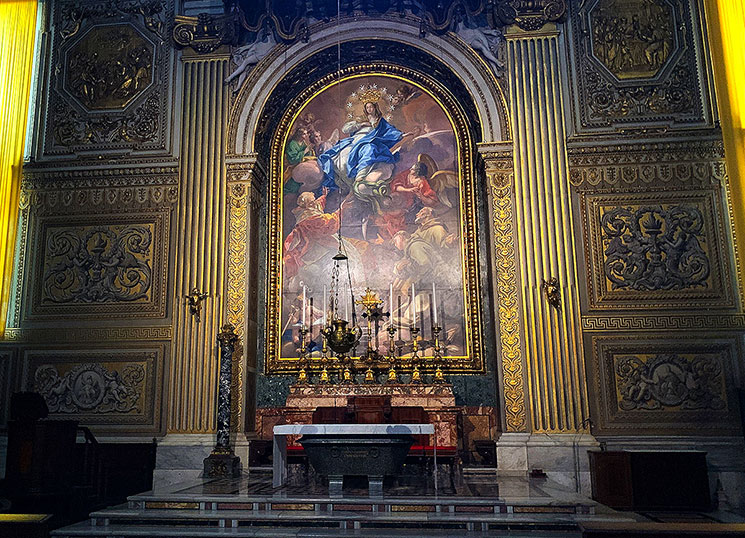

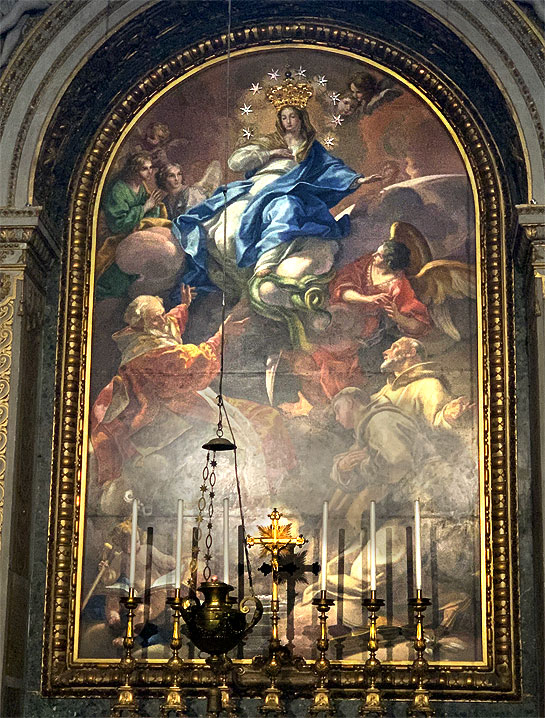

無原罪の御宿り(ピエトロ・ビアンキ作)

「全ての人類は祖であるアダムとイブの原罪を背負って生まれてくるが、聖母マリアは罪無き存在(無原罪)として生まれてくる」というキリストの教義をテーマにした作品。

作中では、無原罪の存在として神の恵みを受ける聖母マリアが天使に囲まれる姿が描かれています。聖母マリアの冠部分は、後年の1854年に「聖母の無原罪の教義制定宣言」の際に捧げられたものです。

イタリア画家ピエトロ・ビアンキ作による本絵画は「聖歌隊の礼拝堂」を飾っています。

この礼拝堂は、イタリアの彫刻家「ジャコモ・デッラ・ポルタ」が手掛けたとされていましたが、近年では大聖堂のファサードや回廊なども手掛けた「カルロ・マデルノ」が造ったと言う説が有力になっています。

聖歌隊の礼拝堂の名は、この場所で司教座聖堂の参事会員たちが、ここを聖歌隊として祈りを捧げていた事から名付けられています。

祭壇の下には、黄金の口と言う意味の名を持つ教会博士「聖クリュソストモス」の遺骸や、聖フランシスコと聖アントニオの聖遺物が収められています。

聖ヒエロニムスの聖体拝領(ドメニコ・ザンピエーリ作)

聖ジェロームの祭壇を飾る絵画「聖ヒエロニムスの聖体拝領」は、盛期バロックのイタリア画家「ドメニコ・ザンピエーリ」の作品です。ただし、本作のオリジナルはバチカン美術館のピナコテカ(絵画館)に展示されており、こちらはそれを元にしたモザイク画のレプリカになります。

作名でもある「聖ヒエロニムス」は、大グレゴリウス、アウグスティヌス、アンブロジウスらと共に、西方教会の四大博士に数えられる人物です。年老いたヒエロニムスは赤いマントの様なものを羽織り力なく座して、聖体拝領を受けています。彼の足元にはヒエロニムスの友であるライオンの姿も描かれています。

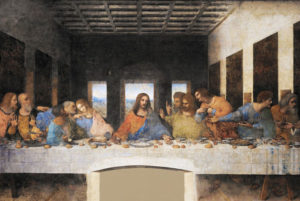

聖体拝領とは、ぶどう酒をキリストの血、パンをキリストの体に見立てて食すキリスト教の儀式の事です。聖書の有名なシーン「最後の晩餐」で、キリストが12使徒にパンとぶとう酒を分け与えたのが起源となっています。

同じテーマを扱った作品としては、ボッティチェッリ作の「聖ヒエロニムスの聖体拝領」が有名です。

キリストの変容(ラファエロ作)

変容の祭壇を飾るモザイク画「キリストの変容」は、キリストの起こした2つの奇跡の全貌が壮大な構図で表現されています。

絵画中央上部に描かれているのが「キリスト」で、聖書によれば、顔は太陽の様に輝き、服は光の様に白くなったと記されています。向かって左手には「予言者エリヤ」、右手には「予言者モーセ」が描かれています。更にその下にはキリストの弟子である3人の聖人、向かって左から「聖ヤコブ」「聖ペテロ」「聖ヨハネ」が描かれています。

残念ながらこちらはレプリカで、本物は「バチカン美術館」の絵画コーナー(ピナコテカ)で見る事ができます。

祭壇と墓碑

サン・ピエトロ大聖堂の右翼廊や左翼廊、支柱の下部などには、キリスト教の聖人や教皇などの墓碑や祭壇が置かれています。

スチュアートの記念碑(アントニオ・カノーヴァ作)

1820年頃に造られた「スチュアート家」三代の記念碑。スチュアート家は、1689年からローマに亡命したイングランド王家で、イギリス王座になることを拒否して、カトリック信仰を貫いた一族です。記念碑の上部には、スチュアート家の末裔で1766年に没したジェームズ3世と、その息子チャールズとヘンリーの半身像がプロフィル(横顔)で彫られています。

レオ1世の祭壇

この 祭壇の下に埋葬されているローマ教皇レオ1世は、フン族の王「アッティラ」のローマ進行を食い止め、侵略の脅威からキリスト教を救った人物です。参考までに、「アッティラ」は、現在のロシア・東欧・ドイツを結ぶ一帯に大帝国を築き上げ人物で、キリスト教信者に畏怖される存在でした。

レオ11世の墓碑(アレッサンドロ・アルガルディ)

レオ11世は、17世紀初めのメディチ家出身のローマ教皇で、教皇に選出された僅か26日後にこの世を去りました。また、この墓碑を造ったボローニャに生まれのバロック彫刻家「アルガルディ」は、ベルニーニのライバルでした。

イノケンティウス12世の墓碑

ナポリの名家出身のイノケンティウス12世は、17世紀最後のローマ教皇(第242代目)です。フランスとの外交に注力し、人徳に溢れ贅沢を嫌った教皇として知られています。この墓碑は18世紀頃に製作されました。

教皇アレクサンデル7世の墓碑

教会左側翼廊にある「ベルニーニ」の晩年、80歳の時に手掛けた、彼のパトロンで教皇の「アレクサンデル7世」の墓碑です。上の写真では分かりにくいですが、土台の部分にやや突き出して配置されている金色のオブジェクトは「砂時計」です。ベルニーニはこれによって「過ぎゆく時のなかで死は誰にも避ける事ができない」という事を表現しています。

バチカンのグロッタ

バチカンのグロッタは、サン・ピエトロ大聖堂の地下に広がる地下聖堂の事で、初代ローマ教皇でもある「聖ペトロ」と共に埋葬される事を望んだ歴代教皇や枢機卿などの遺骸が埋葬されています。

サン・ピエトロ大聖堂の地下最深部には、この大聖堂の前身である「コンスタンティニア大聖堂」の遺跡もありますが、この「グロッタ」は、現在の大聖堂の床とコンスタンティニア大聖堂の間の空間、地下3mほどの場所に広がっています。

下画像は、ポーランド出身の第264代ローマ教皇で、 2005年4月8日に埋葬された「ヨハネ・パウロ2世」の棺になります。

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

この様にグロッタの壁や柱沿いには、いくつもの棺が置かれています。古くは、「教皇グレゴリウス5世(996-999)」、神聖ローマ皇帝「オットー2世皇帝(955年〜983年)」、第169代のローマ教皇「アドリアヌス4世(1154-1159)」などもこの場所に眠っています。

グロッタへは、大天蓋(バルダッキーノ)に向かって右手側の「聖ロンギヌスの彫刻」近くの階段か、左手側の「聖アンデレの像の彫刻」近くの階段(下画像)のいずれか開放されている方からアクセスする事ができます。

ただし、グロッタの出口は、クーポラ入口のあたりになるので、大聖堂内を一通り見学し終えた後に、グロッタ見学するのがお勧めです。

宝物館と聖具室

サン・ピエトロ大聖堂の左翼廊にある「ピウスⅦ世の記念碑」の下には「MUSEO DEL TESORO(宝物館)」の入口があります。この宝物館には、歴代教皇が収集した歴史的に貴重な品々が展示されており、見学には別途8ユーロの入場料金が必要となります。展示品は、ゴールドやダイヤモンドをふんだんに使用した絢爛豪華な祭具やティアラをはじめ、礼服、絵画、胸像など、歴史的に貴重な品々が満載です。残念ながら館内は撮影禁止となっています。

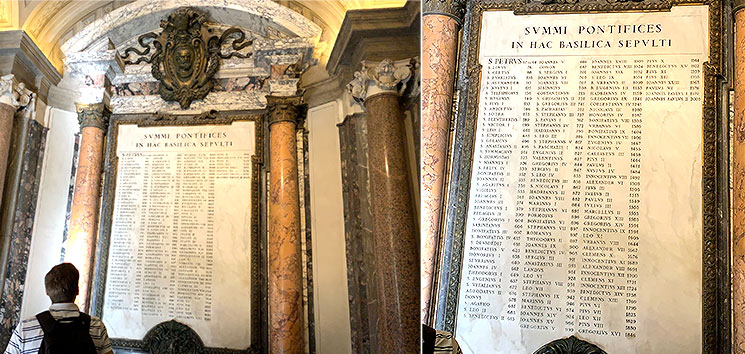

また、宝物館に行く途中に、歴代ローマ法王の名前と在位年数が記載されたプレートがあります。

記載されているのは、ポーランド出身の第264代ローマ教皇「ヨハネ・パウロ2世(在位年数:1978-2005)」までです。

更に奥まで進んで行くとサン・ピエトロ大聖堂の「聖具室」があります。

聖具室内には入れませんが、外側から撮影だけ可能です。

混雑を回避するおすすめの訪問時間

サン・ピエトロ大聖堂の行列が最も緩やかな時間帯は、開場時間である7:00頃です。

この時間帯か、少し前に入口に並べば、ほとんど待ち時間なく入場する事ができます。または、16時あたりから混雑がかなり緩やかになるので、夕方以降の訪問もお勧めです。ただし、大聖堂の附属施設である「クーポラ」の営業時間は17時までとなります。同時にクーポラに登ろうとお考えの方は、この辺も考慮の上で訪問時間を検討してください。

予約は可能? サン・ピエトロ大聖堂に確実に入場する方法

サン・ピエトロ大聖堂はバチカン市国観光の目玉の一つであるため、夏場のピークシーズなどは、1時間〜2時間の入場待ちは当たり前となります。

残念ながら、サン・ピエトロ大聖堂の入場予約はできませんので、混雑覚悟で並ぶか、混雑が緩やかな時間帯を狙って訪問するかの何れかになります。

確実に訪問予定日に入場したい方は、オプショナルツアーサイトが提供する「ガイドツアー」などを利用すれば、観光当日の入場は確実に保証されます。

ガイドの言語は英語となってしまいますが、予約自体は日本語ページから行えます。観光当日は、待ち合わせ場所にさえ行けば、あとはガイドに身を任せられます。また、クーポラ(ドーム部分)の入場もセットになったツアーもあるので、個人旅行に慣れていない方などにもお勧めです。

バチカン:サン ピエトロ大聖堂アクセス&早朝クーポラ ツアー

以下に「GET YOUR GIDE」という日本語サイトが提供する「サン・ピエトロ大聖堂」の見学ツアーをご紹介致します。

ローマ:ドーム登りのサンピエトロ大聖堂早朝ツアー

所要60分料金:40€ガイドツアー英語ガイド24時間前までキャンセル無料集合場所:サン・ピエトロ広場の一角

サン ピエトロ大聖堂を見学するガイドツアーの中でも最安クラスがこの「GET YOUR GIDE社」が提供するガイドツアーです。見学は早朝に少人数で行われ、ガイドと共に、サン・ピエトロ大聖堂のクーポラ(ドーム部分)を見学する事ができます。

▶ バチカン:サン ピエトロ大聖堂アクセス&早朝クーポラ ツアー

上記ツアーでは、最初にクーポラ(ドーム部分)をガイドツアーで見学した後は自由見学になるので、好きなだけ大聖堂内部の見学が可能です。 ガイドの言語は英語になりますが、待ち合わせ場所に集合して、後はツアーのグループに流れについて行けば、問題ありません。クーポラのチケット購入や大聖堂に入場するまでの流れに不安がある方にお勧めです。

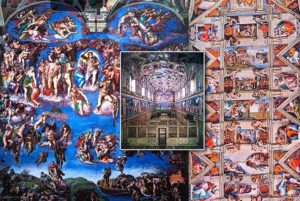

並ばずに入場?システィーナ礼拝堂からの秘密の近道について

バチカン美術館の入場時に見学できる「システィーナ礼拝堂(画像下)」には、「サン・ピエトロ大聖堂」の行列をスキップして直接大聖堂内にアクセスできる「秘密の近道」があります。

ただし、この「秘密の近道」と呼ばれるルートは「団体客専用」となるため、一般の個人旅行者は利用不可です。

他方で、当サイトでも初めて個人旅行でバチカン市国を訪れた際に、知らず知らずにこのルートを通って「サン・ピエトロ大聖堂」を見学した経験がございます。また、多くの個人ブログでも、この「秘密の近道」を通って「サン・ピエトロ大聖堂」にアクセスできたという内容を目にします。

何故「団体客専用のルート」にも関わらず、多くの個人旅行客が「秘密の近道」を利用できて、情報が錯綜しているかと言いますと、単純に【係員のチェックが適当だから】です。係員も一人一人が団体客か個人客であるかを詳細にチェックしている訳ではありません。

加えて、システィーナ礼拝堂の人混みは半端ではありませんので、どこかの団体客の中に紛れてしまえば、結構あっさりと「秘密の近道」を利用して、システィーナ礼拝堂から「サン・ピエトロ大聖堂」までアクセスできてしまいます。

本情報の確証を得るため、敢えて2022年と2023年に団体客に紛れずに「秘密のルート」を利用しようとしましたが、120%の力で静止されました。正式なルール上では、個人の「秘密の近道」の利用は不可となります。

サン・ピエトロ大聖堂見学 所要時間の目安

サン・ピエトロ大聖堂内見学の所要時間の目安は、30分〜40分ほどです。

30分〜40分の時間があれば、大聖堂内をぐるりと一周して、「ピエタの像」「聖なる扉」「ベルニーニ作の大天蓋」「祭壇のモザイク画」など、一通りの見所をゆっくり見学できます。ただし、上記の所要目安に行列に並ぶ時間は含まれておりません。

また、附属施設のクーポラに登る場合はトータルで、2時間ほどを見ておけば良いと思います。クーポラの方が、上り下りやチケット購入がある分、所要時間はかかります。

この記事をシェアする