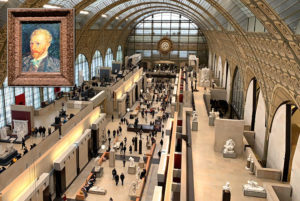

オルセー美術館 有名作品を徹底解説 – ゴッホ、モネ、ルノワール【パリ】

()

パリ

本記事では、オルセー美術館の展示作品の中でも、これだけは見逃せないという作品を厳選してご紹介します。

ゴッホ、ルノワール、モネ、ゴーギャン、ロダンなど、日本でも著名な芸術家たちの作品が満載です。

これだけは必見!オルセー美術館の有名作品18選

まずはオルセー美術館の中でもこれだけは【必見】と言える有名作品18点を簡単にご紹介致します。

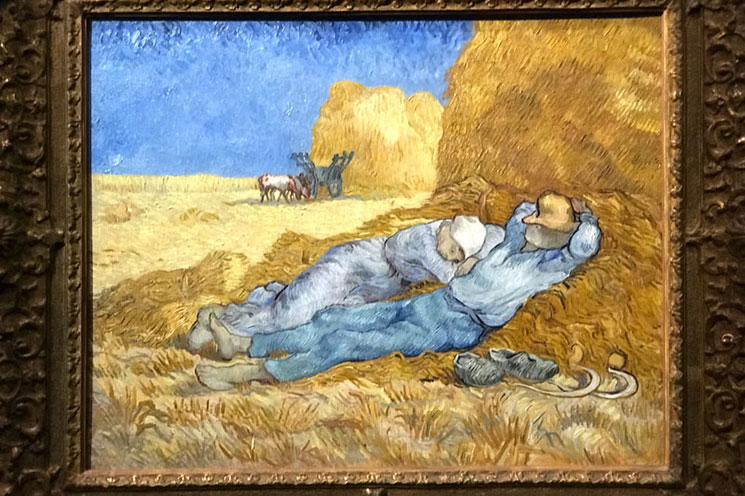

シエスタ

シエスタゴッホ作

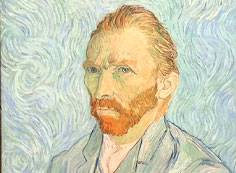

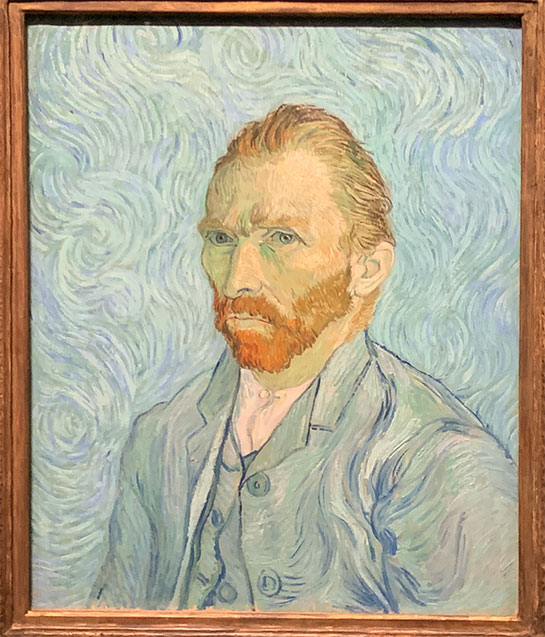

自画像

自画像ゴッホ作

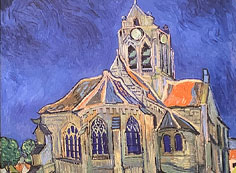

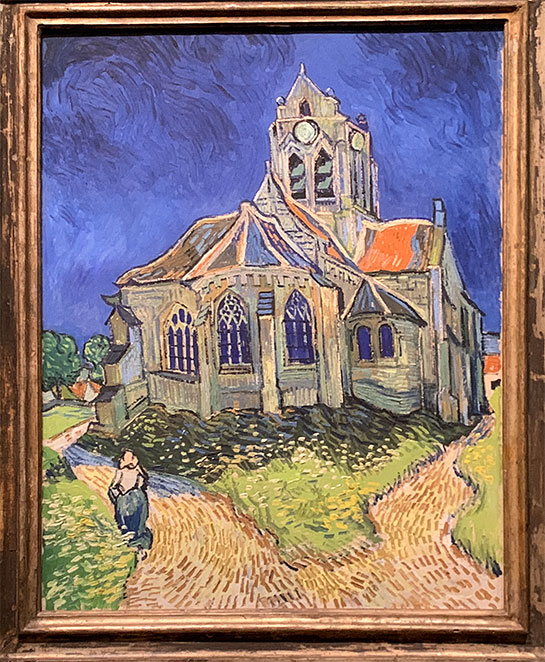

オヴェールの教会

オヴェールの教会ゴッホ作

アルルの寝室

アルルの寝室ゴッホ作

ローヌ川の星月夜

ローヌ川の星月夜ゴッホ作

日傘の女(左向き・右向き)

日傘の女(左向き・右向き)クロード・モネ作

草上の昼食

草上の昼食クロード・モネ作

落ち穂拾い

落ち穂拾いミレー作

晩鐘

晩鐘ミレー作

笛を吹く少年

笛を吹く少年エドゥアール・マネ作

オランピア

オランピアエドゥアール・マネ作

ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会

ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会ルノワール作

都会のダンス / 田舎のダンス

都会のダンス / 田舎のダンスルノワール作

ピアノに向かう娘たち

ピアノに向かう娘たちルノワール作

リンゴとオレンジ

リンゴとオレンジポール・セザンヌ作

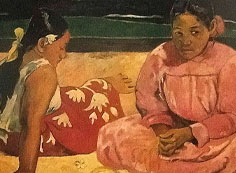

タヒチの女

タヒチの女ゴーギャン作

泉

泉アングル作

舞踊 - ダンス

舞踊 - ダンスカルポー作

次項より、上記18作品の解説はもちろん、オルセー美術館で鑑賞できる他のおすすめ作品についても解説してまいります。

フィンセント・ファン・ゴッホの作品解説

オルセー美術館には多くの「ゴッホ作品」が展示されていますが、特に精神を病んでいたキャリア後期のうねる様な作品が多いです。ゴッホは、短い活動期間の中で、約850点もの油彩画を描きましたが、生前に売れた作品は一点だけでした。

シエスタ(昼休憩)

フィンセント・ファン・ゴッホ作1890年展示フロア:5階

ゴッホが精神病院に入院していた時に描かれたフランスの田園風景をモチーフにした作品。ゴッホはミレーに尊敬の念を抱いており、本作もミレーをもとにして描かれています。昼寝をする二人の前に2つの鎌が置かれているのは死のイメージを示唆していると言われています。

自画像

フィンセント・ファン・ゴッホ作1889年展示フロア:5階

シエスタと同時期に描かれたゴッホの自画像。背景や絵のタッチからゴッホの内面に秘めた激しい感情が伝わってきます。この作品はゴッホがサン・レミの病院にいた時に描いたもので、背景とゴッホが同化する様なうねりから、ゴッホの当時の精神状態を垣間見る事ができます。

オヴェールの教会

フィンセント・ファン・ゴッホ作1890年展示フロア:5階

「オヴェール」は「パリ」の北西にある街で、ゴッホが自らの人生に幕を閉じた場所でもあります。ゴッホの晩年の作品はうねる曲線が特徴ですが、その中でもこの「オヴェールの教会」は特にうねりが強い作品だと言われています。

医師ガジェの肖像

フィンセント・ファン・ゴッホ作1890年展示フロア:5階

ゴッホがパリ近郊の「オヴェール」で精神の治療を受けていた時の担当精神科医「ガシェ医師」を描いた肖像画。ガジェは良き理解者として、ゴッホの最後を看取りました。左手には医師や治療の象徴として薬草が描かれています。ちなみに、ゴッホはこの肖像画を同じ構図でもう1枚描いています。これはガジェ医師がこの作品を欲しがったためだと言われています。

アルルの寝室

フィンセント・ファン・ゴッホ作1889年展示フロア:5階

ゴッホが南フランスのプロヴァンス地方にある「アルル」にいた時の寝室を描いた作品。ゴッホはこの土地の太陽の光にインスピレーションを受けて、黄色の美しい色調に目覚めます。作中ではその影響から、黄色がキーカラーとして至る事に使用されており、この寝室は通称「黄色い家」とも言われます。

ローヌ川の星月夜

フィンセント・ファン・ゴッホ作1888年展示フロア:5階

フランス南東部を流れる全長 812kmの「ローヌ川」に映るロマンチックな星空と、腕を組んで歩くカップルをムーディーに描いた作品。

ウージェーヌ・ボックの肖像

フィンセント・ファン・ゴッホ作1888年展示フロア:5階

ゴッホの友人であり、ベルギー出身の画家「ウージェーヌ・ボック」を描いた肖像画。ボックの死後は故人の意志により「ルーブル美術館」に寄贈されましたが、現在は19世紀の作品展示を専門とするオルセー美術館の所属となっています。

イタリアの女

フィンセント・ファン・ゴッホ作1887年展示フロア:5階

作中のモデルは、パリで「カフェ・タンブラン」というカフェを営む女性「アゴスティーナ・セガトーリ」です。イタリアのナポリ出身であったため「イタリアの女」というタイトルが付けられています。絵の上と右側の縁の模様は、日本の浮世絵にインスピレーションを受けて描いています。

アニエールのレストラン・ド・ラ・シレーヌ

フィンセント・ファン・ゴッホ作1887年展示フロア:5階

アニエールはパリ近郊にある都市で、かつて行楽地として賑わっていた場所です。パリから近かったため、ゴッホやルノワールなど、多くの画家が作画の場所としてこのアニエールを訪れました。作中ではアニエールの街全体ではなく「レストラン・ド・ラ・シレーヌ」という一つのレストランにスポットを当てて描いています。

コルドヴィルの藁葺き屋根の家

フィンセント・ファン・ゴッホ作1890年展示フロア:5階

オヴェールの村はずれの農家の風景を描いた作品。晩年の他の作と同様に、空、建物、草木まで全てが力強くうねる曲線で描かれています。オルセー美術館で所蔵しているゴッホ作品の大半は、ゴッホの精神科医「ガジェ医師」とその遺族によって寄付ものですが、本作もその一つです。

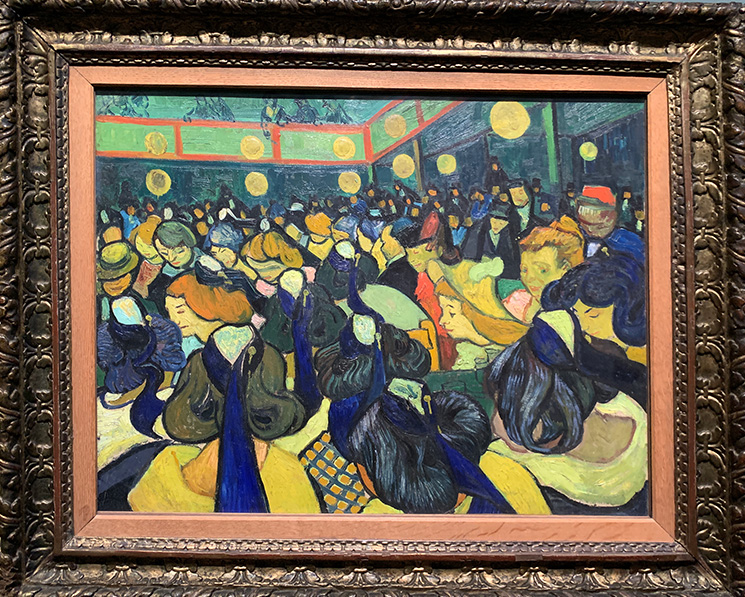

アルルのダンスホール

フィンセント・ファン・ゴッホ作1888年展示フロア:5階

アルルのダンスホールの一場面を描いた作品。本作では、ベルナールやゴーギャンなどの作品で多く見られる技法「クロワゾニスム」が用いられています。この技法は、くっきりした太い輪郭線でフォルムを描き、色や形状を単純化・平坦化するという手法で、ポスト印象派の画家を中心に用いられた様式のことです。オルセー美術館にあるゴッホ作品のなかでは、一際異彩を放っているので、比較してみると、テイストの違いが分かると思います。

日本の花瓶に生けた薔薇とアネモネ

フィンセント・ファン・ゴッホ作1890年展示フロア:5階

花瓶と花は、ゴッホの短いキャリアを通じて定期的に取り上げた主題の一つでした。ゴッホは日本の浮世絵に強いインスピレーションを受けており、本作の花瓶にもその影響が強く見られます。

クロード・モネの作品解説

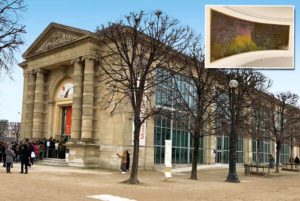

「モネ」は、一つの対象物に対して、シチュエーション(時間、天気、向き)だけを変えて描く連作や、ペア作品を数多く残した画家です。パリのオランジュリー美術館は、彼の代表作【睡蓮】を飾るために造られたといっても過言ではありません。

日傘の女(左向き、右向き)

クロード・モネ作1885年展示フロア:5階

本作は二作で対を成す人物画で、左向きと右向きの女性が、それぞれ別作品として描かれています。 モデルはモネのお気に入りのシュザンヌと言う18歳の女性で、セーヌ川の島が舞台になっています。二作を比較すると、左向きの方が、やや下からのアングルで、草むらが力強く描かれています。

草上の昼食

クロード・モネ作1865年-1866年展示フロア:5階

数年前にマネが描いた「草上の昼食」に誘発されて描いたサロン出品用の同名作品。結局、サロン出品に完成が間に合わなかったため、家賃のかたに絵を取られてしまいます。その後、モネ自身によって絵は買い戻されますが、絵画の一部がひどく傷んでいました。この絵画が不思議な形をしているのは、絵画の傷んだ部分をモネが切断して破棄したためです。

ルーアンの大聖堂

クロード・モネ作1893年展示フロア:5階

構図は変えず、天候や季節、時間帯などの条件だけをかけて描いた連作のうちの一枚。他にも同じ構図の作品が複数ありますが全て構図以外は異なった条件で描かれています。モネはルーアンに滞在していた1892年と1893年頃にこの作品を制作しました。

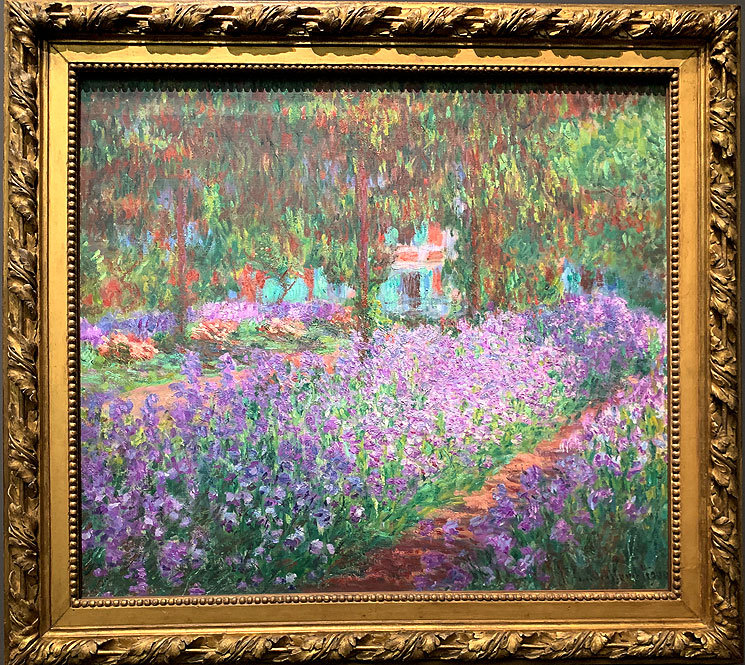

モネの家の庭、アイリス

クロード・モネ作1900年展示フロア:5階

モネは、自身のジヴェルニーの邸宅の風景を描いた作品を数多く残していますが、本作もそのうちの一つです。斜めに配置された、紫とピンクのさまざまな色合いのアイリスが色鮮やかに描かれています。中央の花には木漏れ日があたり、その部分だけ色が明るくなっているのがわかります。

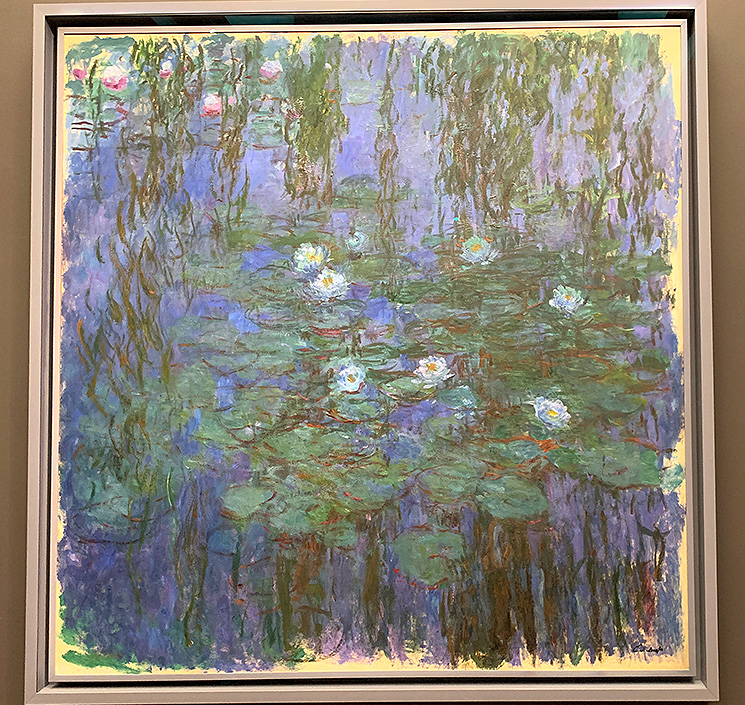

青い睡蓮

クロード・モネ作1920年-1926年展示フロア:5階

モネは1883年にパリ郊外のジヴェルニーに移り住んで以来、取り憑かれた様に自身の庭の「睡蓮」を描き続けました。モネは、1枚の絵画だけでは表現しきれない風景を、時間や季節を変えて描きシリーズ化することで、彼の理想へと近づけていきました。晩年に描いた「睡蓮」の最後の8連作は、同じくパリにあるオランジュリー美術館の目玉作品として展示されています。

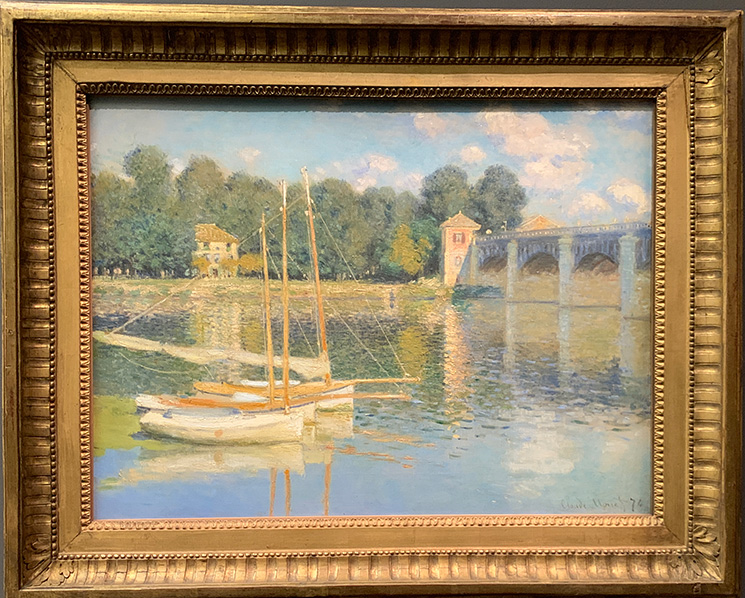

アルジャントゥイユの橋

クロード・モネ作1874年展示フロア:5階

アルジャントゥイユは、フランスのパリの北西約10キロメートルにある都市の名称です。停船するヨットの静けさと、水面に映る柔らかで幻想的な景観が、見るものに癒しを与えてくれます。

かささぎ

クロード・モネ作1868年-1869年展示フロア:5階

モネが印象派を掲げる前の作品。作中では、雪の降り積もった田舎の冬景色が描かれ、左手側の木組みに止まった黒い一羽の「かささぎ」が雪景色の静寂を強調しています。雪を照らす光の描き方が絶妙です。

ジャン・フランソワ・ミレーの作品解説

ゴッホが敬愛して止まなかった「ミレー」は、農民画家と呼ばれ、農民を主題にした作品を多く残しました。

落ち穂拾い

ジャン・フランソワ・ミレー作1857年展示フロア:0階

収穫後の麦の穂を拾い集める貧しい農民のありのままの姿を描いた作品で、3人の老女の遥か奥に目を向けて見ると、馬に乗った人物が老女たちを監視しているのが分かります。この表現によって老女たちの貧しさを一層強調しています。当時の時代背景を考えるとこれは非常に挑戦的で画期的な作風だと言えます。

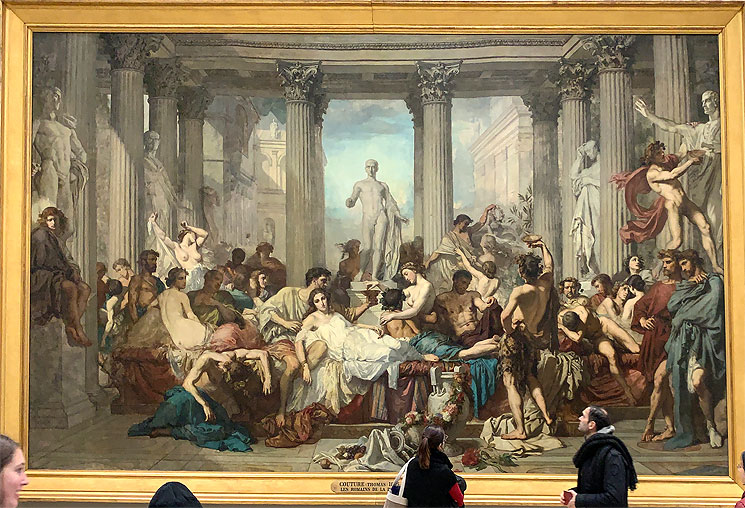

過廃期のローマ人たち

ジャン・フランソワ・ミレー作1847年展示フロア:0階

オルセー美術館の地上階の中でも一際巨大なこの「過廃期のローマ人たち」は、縦466×横775cmの大きさを誇ります。また、館内では最古参の作品の一つで、腐敗したローマ帝国の姿を風俗というシーンで表現する事で、ローマは戦争ではなく堕落で滅亡したという事を比喩的に表現しています。

晩鐘

ジャン・フランソワ・ミレー作1857~59年展示フロア:0階

パリ南方の郊外にある小さな田舎村「バルビゾン村」で、農作業を行う農夫の姿を描いた作品。教会の鐘の音を聞いた農夫が、作業を中断して祈りを捧げています。女性の足下には収穫したじゃがいもが、遙か遠くには教会の塔も描かれています。

エドゥアール・マネ作の作品解説

伝統的手法に囚われなかった「マネ」は、女性の裸体を主題にするなど、革新的作風で知られる画家です。近代画家の先駆者、印象派の父などとも呼ばれ、マネが道を切り開かなければ、その後の印象派画家の活躍もなかったと言われています。

笛を吹く少年

エドゥアール・マネ作1866年展示フロア:0階

オルセー美術館の至宝と呼ばれ、マネの代表作でもある本作ですが、当時は《まるでカルタ絵の様だ》とサロンの審査員たちには酷評されました。絵画のモデルとなっているのは、友人の軍人が連れてきた少年で、衣装はその友人からの借りものだと言われています。

オランピア

エドゥアール・マネ作1863年展示フロア:0階

1865年のサロンに入選した作品ですが、当初は大胆な作風によって大きな非難を浴びました。オランビアは当時の人ならば誰でも知っている夜の仕事を生業にする女性の呼び名です。作中の女性はモデル兼画家の「ヴィクトリーヌ・ムーラン」がモデルになっています。

草上の昼食

エドゥアール・マネ 作1863年展示フロア:5階

「マネ」が1863年の落選展に出品した作品。モデルの女性は同年に描いた「オランビア」と同じく「ヴィクトリーヌ・ムーラン」です。当時の作名は「水浴」で、裸体を描いた作風は当時の倫理観にそぐわず、批評家だけでなく一般市民からも非難の的となりました。皮肉にも、同時期に女神の裸体を描いた作品「ヴィーナスの誕生(アレクサンドル・カバネル作)」は大絶賛されました。この時代の倫理観念では、神や女神は別として、人間の裸体を芸術として表現する事は受け入れ難い事でした。参考までに「ヴィーナスの誕生」も現在のオルセー美術館に展示されています。

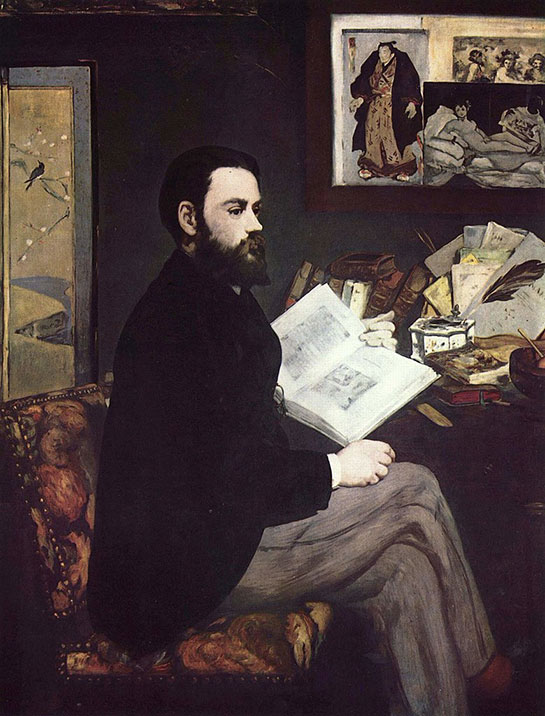

エミール・ゾラの肖像

エドゥアール・マネ作1868年展示フロア:0階

フランスの作家で批評家でもあった「エミール・ゾラ」を描いた作品。エミール・ゾラはマネの生涯の友人として知られ、マネの作品に対して好意的な批評を行い、常に良き理解者でした。背景には日本の力士や同画家の傑作「オランビア」も描かれています。裸体女性(オランビア)を注視してみると、実作品とは異なり、視線をゾラに向けています。

スミレの花束をつけたベルト・モリゾ

エドゥアール・マネ作1872年展示フロア:0階

作中のモデルとなっている女性「ベルト・モリゾ」は、19世紀印象派の画家の一人です。モリゾは度々、マネの作品のモデルとして描かれており、同年だけで彼女の肖像画は4枚も描かれています。これはモリゾがマネを尊敬していため、もしくはモリゾがマネにとってモデル以上の存在であったためだとも言われています。

バルコニー

エドゥアール・マネ作1868年展示フロア:0階

マネが、コート・ダジュール地方の港町「ヴィルフランシュ=シュル=メール」に滞在した時に、たまたま目にした家族にインスピレーションを受けて描いた作品。作中の人物は全てマネの知人に入れ替わっており、中央の男性はフランスの風景画家「アントワーヌ・ギュメ」、左側で扇子を持つのは女性画家「ベルト・モリゾ」、右側は、ヴァイオリニスト「ファニー・クラウス」です。

オーギュスト・ルノワールの作品

ルノワールは多作の画家として知られ、約60年の生涯で6000点ほどの作品を世に送り出しました。晩年は、暖かな色使いと、安心感ある柔らかなフォルムで、日常の女性や子供、裸体像などを好んで描きました。後期作品になるほど色彩が鮮やかになっていきます。

ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会

オーギュスト・ルノワール 作1876年展示フロア:5階

かつて、モンマルトルの丘上にあったダンスホールを舞台にした作品。ルノワールはこの情緒ある田舎風景を非常に気に入り、近くにアトリエを借りて「ムーラン・ド・ラ・ギャレットの舞踏会」を制作しました。

都会のダンス / 田舎のダンス

オーギュスト・ルノワール 作1882〜1883年展示フロア:5階

【都会のダンス】では、パリ市内におけるお洒落な男女2人のダンス姿が描かれ、女性はルノワールの妻である「アリーヌ・シャリゴ」がモデルとなっています。一方【田舎のダンス】では、喉かな田舎の風景(セーヌ川河畔の行楽地)でのダンス姿が描かれ、ユリトロの母「シュザンヌ・ヴァラドン」がモデルになっています。男性は共に同じ人物がモデルで、【田舎のダンス】の男性が持つ扇子には、日本の浮世絵が描かれています。この頃のパリでは日本の浮世絵がちょっとしたブームになっていました。この2作はオルセー美術館で並べて展示されています。

ピアノに向かう娘たち

オーギュスト・ルノワール 作1892年展示フロア:5階

国家の依頼を受けて画家が51歳の時に制作した作品。ルノワールは、ほぼ同じ構図で油彩画5点とパステル画1点を残しています。そのうちの一枚は、オルセー美術館近くのオランジュリー美術館に展示されており、2019年に開催された横浜美術館の企画展で展示されました。色使いの美しさが目を引く作品です。

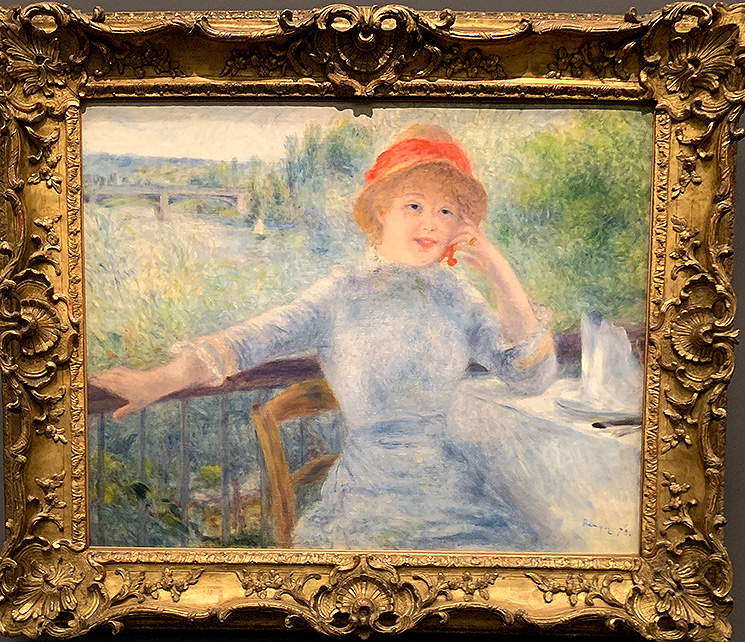

少女アルフォンジン

オーギュスト・ルノワール 作1879年展示フロア:5階

作中の女性は、セーヌ川の中の島「シャトゥー島」のレストラン「フルネーズ」の主人の娘です。同レストランの二階テラス席で優雅な時を過ごす姿が描かれています。背景にはセーヌ河とそこに掛かる橋の景観が描かれています。

ポール・セザンヌの作品解説

「セザンヌ」は静止画をテーマにした作品を数多く残した画家として知られています。元々はモネらと共に印象派グループに属していましたが、徐々に印象派から離れて独自の絵画様式を確立していきました。ポスト印象派主義の代表格と言える画家です。

アシル・アンプレールの肖像

ポール・セザンヌ作1868年展示フロア:0階

作中で描かれているのは、セザンヌの友人画家「アシル・アンプレール」です。縦2mのキャンバスに描かれた華奢でアンバランスな姿が非常に印象的です。アンプレールは、生まれつき、体が小さく、背骨が曲がった障害を負っていたそうです。

リンゴとオレンジ

ポール・セザンヌ作1895~1900年展示フロア:5階

この静止画の中には、異なる角度からの複数の視点が入り混じっており、一つ一つのリンゴに目をやると、様々な視点で描かれているのが分かります。後にピカソによって確立されるキュビズムの走りとも言える作品です。

カード遊びをする人々

ポール・セザンヌ作1890〜1892年展示フロア:5階

セザンヌの故郷「プロヴァンス」地方の農民2人が、カード遊びに興じる姿を描いた作品。セザンヌは同時期に、同じ「カード遊びをする人々」という主題で5枚の絵を描いています。本作はその中でも最も後年に描かれました。

女とコーヒーポット

ポール・セザンヌ作1890年〜1895年展示フロア:5階

作中のガタイが良く気の強そうな女性は、セザンヌの家の使用人がモデルだと言われています。女性は座っている様にも、立っている様にも見えます。

ポール・ゴーギャンの作品解説

「ゴーギャン」と「ゴッホ」はアルルで共同生活をし、二人の仲違いがゴッホの耳きり事件に繋がった事は有名な話です。後年のゴーギャンはタヒチに楽園を求め、南の島の人々を描き続けました。

ヴァイルマティ

ポール・ゴーギャン作1892年展示フロア:5階

ゴーギャンが二度目のタヒチ滞在時に描いた作品。ヴァイルマティは、タヒチの伝説に登場する絶世の美女です。マオリ族の創始者の息子オロ神に見初められ、その妻となりました。ゴーギャンはこの「ヴァイルマティ」を何度も作品の中に描いています。 左手側は白い鳥がトカゲを捕らえています。

美しきアンジェール

ポール・ゴーギャン作1848~1903年展示フロア:5階

ゴーギャンがサトル夫妻へのお礼として、夫妻の当時21歳の娘「アンジェール」を描いた作品。アンジェールは村一番の美人として知られていたため、このお世辞にも美人とは言えない田舎娘風の肖像画をサトル夫妻は全く気に入らず、受け取りを拒否しました。

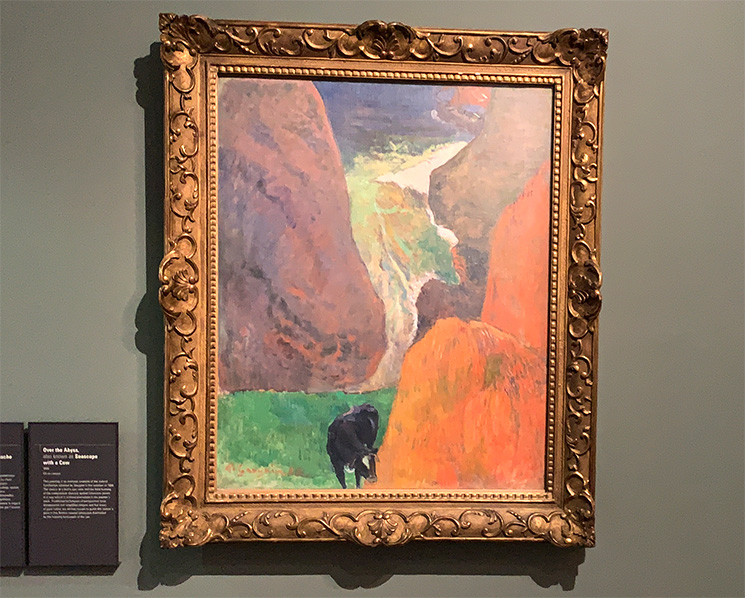

牛のいる海景

ポール・ゴーギャン作1888年展示フロア:5階

タヒチへの旅行資金を得るために、1891年2月23日に、ゴーギャンがドルーオの競売所に売りに出した30枚の絵画の1つです。明るい緑とオレンジによって、作品下部の黒い牛が強調されています。白い部分は波を表現しており、上部の紫色の部分は黒海です。

白い馬

ポール・ゴーギャン作1898年展示フロア:5階

ゴーギャンは一度、経済的な困窮や娘の死などで絶望し、自殺を図った事がありました。自殺は未遂に終わりましたが、この作品はその直後に描かれたものです。本作で描かれている白馬は、ポリネシア伝説の聖性の象徴として描いているという説が有力ですが、確かな事は分かっていません。

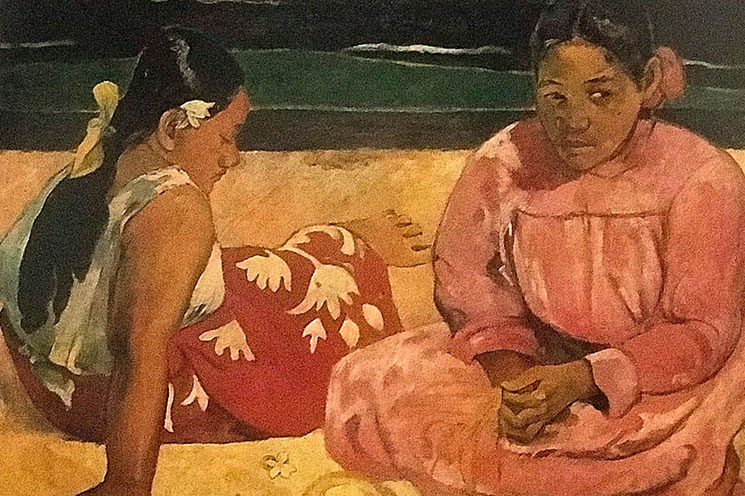

タヒチの女たち

ポール・ゴーギャン作1891年展示フロア:5階

ゴーギャンが初めてタヒチを訪問してすぐに描いた作品の一つ。暖かい南国での作品だけあって暖色が多様されているのが特徴的で、地上の楽園と呼ばれるタヒチに到着したゴーギャンの喜びの感情が作品にもにじみ出ています。

ギュスターヴ・クールベの作品解説

エドガー・ドガの作品解説

パステル画の第一人者で知られる「ドガ」は、バレェ、踊り子、カフェ、馬などをテーマにした作品を数多く残しています。目が不自由になった晩年は、蝋・粘土で彫刻製作に情熱を注ぎました。

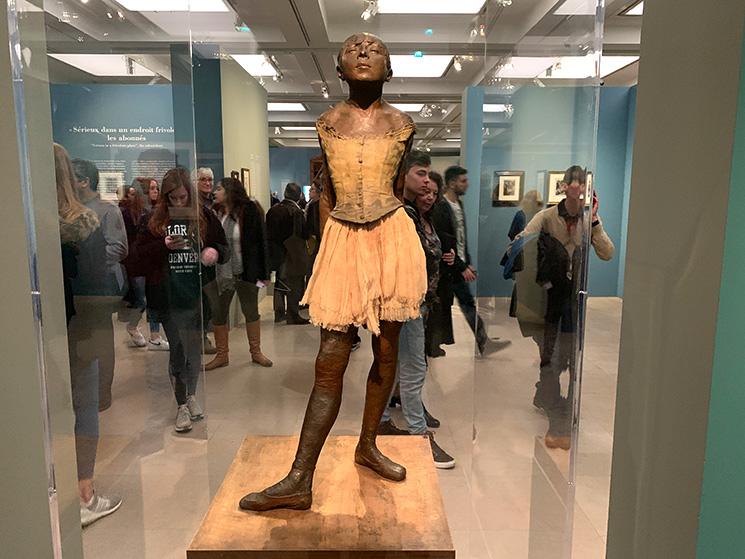

14歳の小さな踊り子

エドガー・ドガ作1879年-1881年展示フロア:0階

晩年のドガは目が不自由になり、粘土やろうを用いて彫刻を制作しました。本作で彫刻が身につけている、シューズ、胴着、タイツ、チュチュ(バレェのスカート)、さらに髪の毛は本物が使用されています。作品のモデルは、オペラ座のバレェ学校の生徒の1人です。

バレエ

エドガー・ドガ作1876年展示フロア:0階

10年間に渡り、踊り子の姿を描き続けたドガ渾身の一作がこの「バレェ」です。独特のポーズをとる踊り子が非常に印象的です。後ろに見える黒い服の男は、踊り子のパトロンを描いています。

競馬場、1台の馬車とアマチュア騎手たち

エドガー・ドガ作1876年〜1887年展示フロア:0階

完成まで10年以上の歳月を費やしたこの作品は、作者によって何度も書き直しがされた事がわかっています。元々は、左右対象の構図で、手すりや観客が手前に描かれていましたが、現在は右手前の馬車に置き換えられています。

アブサント

エドガー・ドガ作1876年展示フロア:5階

女性の前に置かれているグラスのお酒が、作名でもある「アブサント(アブサン)」です。アブサントとは、ヨーロッパ各国で作られている薬草系リキュールの一つです。作中の疲れ切った表情の女性と男性は、ドガの友人がモデルとなっています。ドガはこの絵を通して、都会の悲哀漂う寂しげな雰囲気を表現しています。

アンリ・ファンタン=ラトゥールの作品解説

「ラトゥール」は、花などの静物画や集団肖像画を得意とした画家です。集団肖像画では、19世紀後半の芸術家たちを作中に数多く登場させ、その姿を今に伝えてくれています。晩年になると作風が変わり、非現実的な世界を描く様になっていきます。

ドラクロワへのオマージュ

アンリ・ファンタン=ラトゥール作1864年展示フロア:0階

1863年8月13日にこの世を去ったドラクロワへのオマージュとして描かれた作品。巨匠画家達がドラクロワの肖像画を囲み称えています。白シャツを着ているのは、ラトゥール自身で、ポケットに手を入れているのはマネです。

テーブルの片隅

アンリ・ファンタン=ラトゥール作1872年展示フロア:0階

作中では、ポール・ヴェルレーヌやランボーをはじめとする詩人達が、テーブルを囲む姿が描かれています。

ジャン・アングルの作品解説

「アングル」は、印象派と言うジャンルが確立される以前に、フランス芸術を牽引した画家です。ルネサンス時代の伝統的表現を重んじながら、古代彫刻の様な人体の完璧なプロポーションを追求しました。「新古典主義」と呼ばれる新たな絵画ジャンルを牽引した立役者の一人でもあります。ルネサンス三代巨匠の一人「ラファエロ」に多大な影響を受けています。

泉

ジャン・オーギュスト・ドミニク・アングル作1863年展示フロア:0階

アングルがフィレンツェに滞在していた1820年頃に制作を開始した作品で、完成は弟子たちによって成されました。作中に描かれた女性のなめらかで優美な肉体表現は、多くの画家たちに模写され、多大な影響を与えました。

ジャン=バティスト・カルポーの作品解説

「カルボー」は19世紀半ばにおけるフランス彫刻の第一人者だった人物で、次世代を代表する画家「ロダン」にも多大な影響を与えました

地球を支える四つの世界

ジャン=バティスト・カルポー作1872年展示フロア:0階

本作は、セーヌ県知事「オースマン」から噴水彫刻の依頼を受けて制作した石膏模型です。作中では、ヨーロッパ、アジア、アメリカ、アフリカの四大陸を擬人化で表現した女性像が、天球儀を支えています。

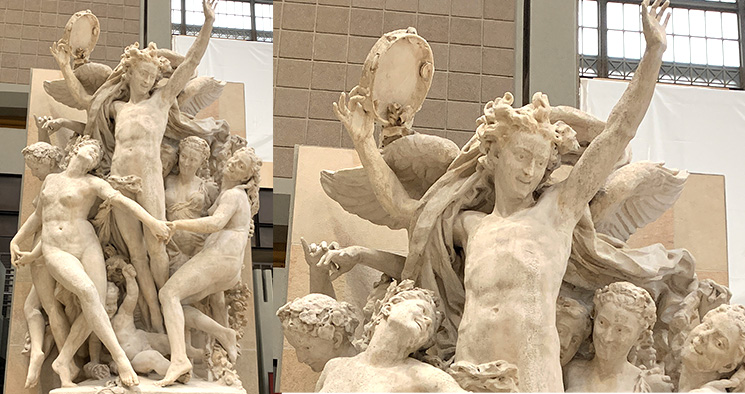

舞踊(ダンス)

ジャン=バティスト・カルポー作1865〜1869年展示フロア:0階

カルボーが、オペラ座の正面ファサードを飾るために制作した彫刻のオリジナル作品。現在オペラ座にはレプリカの方がおかれています。作中では、9体の彫像が躍動感溢れる姿で表現されています。二体の女性の裸体像が、当時の道徳観にそぐわなかったため、完成当時は多くの物議を醸しました。

皇太子と愛犬ネロ

ジャン=バティスト・カルポー作1865年展示フロア:0階

皇太子ジョゼフ(ナポレオン三世の息子)のデッサン教師に任命されたカルボーが、1865年に手掛けた作品。モデルは作名の通り皇太子とその愛犬ネロです。皇太子ジョゼフはわずか23歳の時に南アフリカで戦死しました。

フローラの勝利

ジャン=バティスト・カルポー作1866年展示フロア:0階

本作は、ルーブル美術館のファサードを飾る装飾の一つ「フローラの勝利」の石膏模型です。作中の中央では、花の女神フローラが花に囲まれ、両脇には天使の様な子供たちが配置されています。

その他の画家・彫刻家の作品解説

最後に「ロダン」「バジール」「ロートレック」「カイユボット」「スーラ」「ロニ」などの作品もまとめてご紹介します。

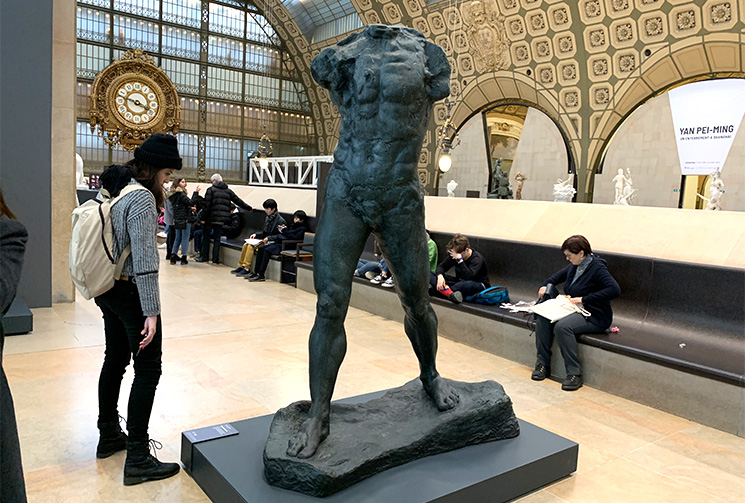

歩く男

オーギュスト・ロダン作1907~1910年展示フロア:2階

ロダンの若き日の作品「説教する洗礼者ヨハネ」が元になっており、頭部や手を省いて新たに製作したのが本作です。人体を部分的に構成し、地面をしっかりと捕らえた両足を強調する事で、歩く人の最初と最後の動きを見事に表現しています。

バジールのアトリエ

フレデリック・バジール作1870年展示フロア:0階

初期の印象派を代表する画家のひとりである「フレデリック・バジール」自身のパリのアトリエを描いた作品。絵画の正面に立つのがバジール本人で、その後ろには友人のマネも描かれています。バジールは非常に経済的には恵まれていましたが、この作品を完成させた1870年、同年に勃発した普仏戦争で命を落としました。享年28歳という若さでした。

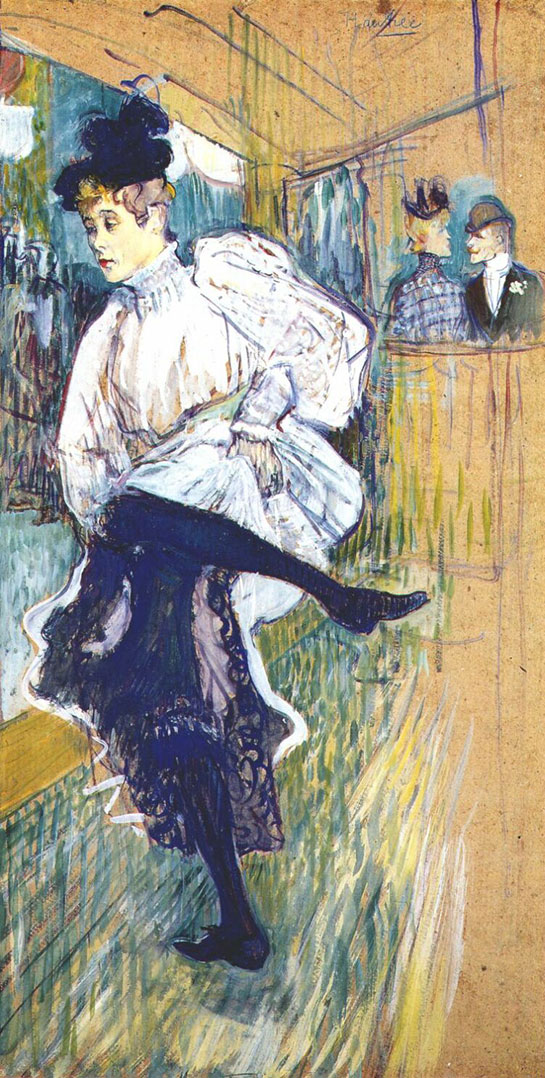

踊るジャンヌ・アヴリル

ロートレック作1892年展示フロア:0階

ムーラン・ルージュの花形の踊り子であった「ジャンヌ・アヴリル」がフレンチカンカンを踊る姿を描いた作品。ロートレックはこの「ジャンヌ・アヴリル」を題材にしていくつもの作品を残しています。

床に鉋をかける人々

ギュスターブ・カイユボット作1875年展示フロア:5階

上流階級出身の画家「カイユボット」が、下層階級の労働者を写実的に描いた作品。経済的に恵まれていたカイユボットは、1874年の第2回印象派グループ展の開催に財政的な面で大きく貢献し、彼自身も作品を出展しました。

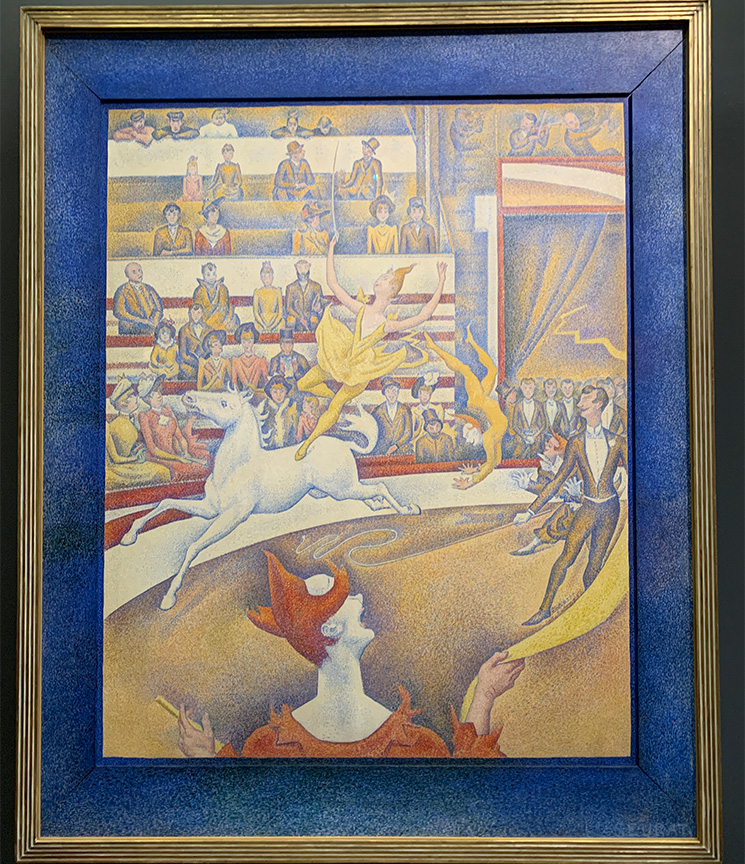

サーカス

ジョルジュ・スーラ作1891年展示フロア:5階

パリの歓楽街ピガール地区のロシュシュアール通り、そこにテントを張って興行をしていたフェルナンドサーカスを題材にした作品。作中では、曲馬師と宙吊りの曲芸師による演目が描かれています。線を使わず点の集まりで描く、点描技法が特徴的です。

ミューズたち

モーリス・ドニ作1893年展示フロア:0階

ルイ14世が誕生した街「サン・ジェルマン・アン・レイ」の公園に集う女性を描いた作品。ドニミューズとは、芸術や音楽を司る9人の女神の事で、作中でも9人の女性が描かれています。中央には10人目の人影が見えますが、これは数ヶ月後に結婚を控えていたドニの妻「マルト」を10人目のミューズとして描いたものだと言われています。

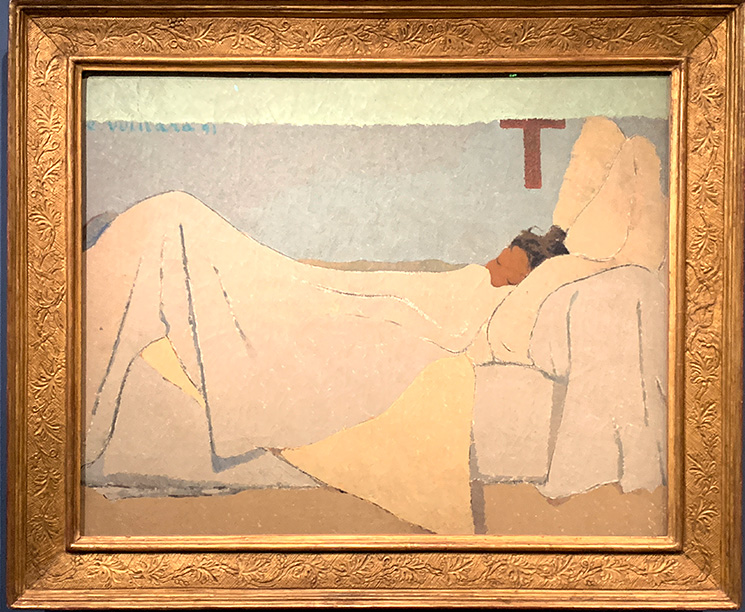

ベッドにて

エドゥアール・ヴュイヤール作1891年展示フロア:0階

本作は、典型的なナビ派の流れを組む作品の一つです。ナビ派とは、絵画の二次元性(非立体的さ)を強調し、平面による装飾や色彩に重点を置いた絵画を描く画家たちの総称です。この真逆に位置するのが、現実をありのままに描く「写実主義」です。作中では、日常の何気ない一場面が、立体感のない線と色だけで表現されています。上部分が途切れた十字マークが、作品のアクセントになっています。

ニヴェルネでの耕作

ローザ・ボヌール作1849年展示フロア:0階

ブルゴーニュ地方二ヴェルネ産の優良品種である牛を題材に、耕作風景を描いた作品。本作者のボヌールは、ボルドー生まれの女性画家で、この様なオランダ風の田園風景を数多く描きました。

灰色と黒のアレンジメント - 画家の母の肖像

ジェームズ・M・ホイッスラー作1871年展示フロア:0階

アメリカ人画家「ホイッスラー」か自身の母を描いた作品。険しく重々しい雰囲気を感じる横顔です。作者はこの「アレンジメント」をはじめ、「ノクターン」「シンフォニー」「ハーモニー」など、音楽に関連したタイトルを好んで使用しました。

テピダリウム

テオドール・シャセリオー作1853年展示フロア:0階

テピダリウムは、古代ローマの公衆浴場にあった微温浴室の事です。1840年にパリを出て、ナポリやポンペイを回った作者が、その時の経験や研究を元にこの作品を書き上げました。

白熊

フランソワ・ポンポン作1922年展示フロア:2階

オルセー美術館のマスコット的作品でもあるこの「白熊」は、長年に渡り、ロダンなど、有名彫刻家達のアシスタントを務めていた「フランソワ・ボンボン」が最晩年に手掛けた作品です。ボンボンは、人物よりも動物の造形のありのままの姿を彫刻で表現する事を好みました。

弓を射るヘラクレス

アントワーヌ・ブールデル作1853年展示フロア:2階

ロダンの助手をしていたブールデルが独立後に手掛けた作品。作中では、ヘラクレスの12偉業の一場面、ステュムパーリデスの鳥を英雄ヘラクレスが、毒矢で射る瞬間が表現されています。ブールデルは本作で高い評価を受け、成功を収めました。

壮年

カミーユ・クローデル作1893〜1903年展示フロア:2階

女性彫刻家「クローデル」自身の人生の一部を表現した作品。右側で男性にすがる様に膝をつく女性は作者の「クローデル」自身です。左側の男性は、クローデルの師匠で愛人関係にあった彫刻家ロダンで、傍に寄り添うのは彼の内縁の妻「ローズ」です

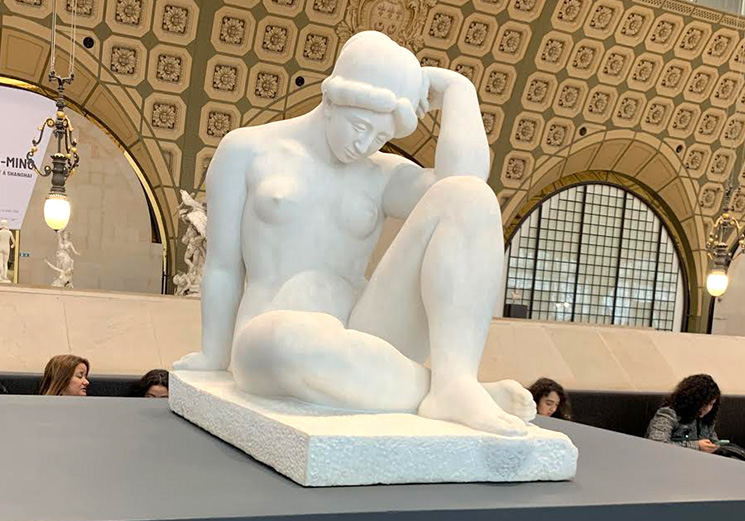

地中海

アリスティード・マイヨール作1905年展示フロア:2階

本作者のマイヨールは、元々画家でしたが、視力低下のため、四十代で彫刻家に転身しました。マイヨールの才能は彫刻家としても開花し、ロダン亡き後、近代彫刻を牽引する存在となりました。本作も非常に高い評価を受け、同じ構図の大理石バージョンも制作されました。

蛇に噛まれた女

オーギュスト・クレザンジェ作1847年展示フロア:0階

作品のモデルは、フランスの有名詩人「ボードレール」の詩集「悪の華」にも登場し、当時の最高娼婦として有名な「アポロニー・サバティエ」です。本彫刻を手がけた「オーギュスト・クレザンジェ」と「サバティエ」は愛人関係にあったため、本作は実際に彼女の体から石膏を型取りして制作されました。

この記事をシェアする