ルーブル美術館を攻略 – 見どころ、所要時間、回り方、フロアマップ

本記事では、ルーブル美術館の見どころを中心に、館内を効率よく回るモデルコース、詳細なフロアマップ(地図)などを紹介しております。

ルーブルのチケット予約や料金に関しては、以下の別記事にて詳しく解説しております。

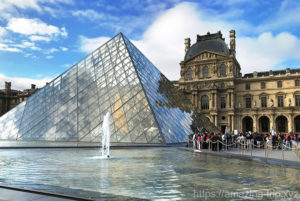

ルーブル美術館とは

ルーブル美術館は、紀元前8000年から1848年までの美術・工芸品を所蔵・展示するフランス パリ中心部にある美術館です。

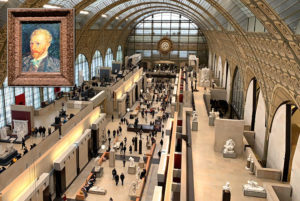

世界一有名な絵画「モナ・リザ」を所蔵している美術館としても知られ、年間来場者数は700〜800万人にも上ります。過去には年間来場者数が1000万人を超えた事もありました。

館内には30万点以上もの芸術作品が所蔵されており、そのうち随時約35,000点もの作品が総面積6万600平方メートルの展示エリアに並びます。

展示美術品のジャンルは多岐に渡りますが、大きく以下の8項目に分類されています。

- ・古代オリエント

- ・イスラム芸術

- ・古代エジプト

- ・古代ギリシャ、エトルリア、ローマ

- ・絵画

- ・彫刻

- ・美術工芸

- ・グラフィックアート

- ・アフリカ、アジア、オセアニア、アメリカ芸術

館内見学のメインは言わずもがな「イタリア」や「フランス」の名画を中心に展示している絵画セクション(1階ドゥノン翼)になります。特にイタリア絵画では、寡作で知られる「レオナルド・ダ・ヴィンチ」が生涯で描いた10数点のうち、5点もの作品を一度に鑑賞する事ができます。世界中で3点以上のダ・ヴィンチ作品を所蔵しているのは、このルーブルをおいて他にありません。

ルーブル美術館の概要は以上ですが、ルーブルの歴史から詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ルーブル美術館の基本情報

本項では、ルーブル美術館の営業時間や休館日、入場料金などについてご紹介いたします。

ルーブル美術館の営業時間と休館日

ルーブル美術館の営業時間と休館日は以下のとおりです。

営業時間

ルーブル美術館の営業時間は以下のとおりです。金曜のみ夜間も開館しています。

入場は営業時間終了の60分前まで可能です

- ・9時〜18時(月、水、木、土、日)

- ・9時〜21時45分(金)

以前までは、水曜日も夜間営業がありましたが、現在は金曜日のみとなっています。

休館日

ルーブル美術館の休館日は、「毎週火曜日」「1月1日」「5月1日」「12月25日」となります。

祝日も上記以外の日は全て開館しております。

ルーブル美術館の入場料金

ルーブル美術館の入場料金は、現地でチケットを購入する場合と、事前に公式ページからオンライン予約する場合で異なります。

- ・15ユーロ(現地購入)

- ・17ユーロ(オンライン購入)

※18歳未満の方やパリミュージアムパス保有者の入場予約は無料です。

※10月から3月までのローシーズンに限り、毎月第1日曜日は無料で入場できます。

※ フランスの革命記念日の7月14日は入場が完全に無料となります。

入場チケットは上記の通り、オンライン購入の方が2ユーロ高くなりますが、予約さえしておけば、早い場合だと10分ぐらい(遅くともは30分以内)で入場できます。逆に予約しないで訪問した場合、1〜2時間待ちはまだ良い方で、最悪の場合は入場制限がかかって館内に入場できない事も普通にあり得ます。

ルーブル美術館のチケット予約・購入方法については以下の記事にて詳しく解説して下ります。

ルーブル美術館のロケーション

ルーブル美術館は、「シテ島」や「ノートルダム大聖堂」、「パレ・ロワイヤル」などの観光スポットがある、パリの1区に位置しています。

ルーブル美術館には、徒歩、もしくはメトロを利用したアクセスが一般的です。

地下鉄を利用する場合の最寄駅は、メトロ1番線と7番線が走る、「パレ・ロワイヤル=ミュゼ・デュ・ルーブル駅(Palais-Royal Musée du Louvre)」になります。地下鉄下車後、ルーブル美術館の一番近い入口までは徒歩5分ほどです。

ルーブル美術館への行き方や入口については、以下の記事にて詳しく解説しております。

革命記念日は入場無料に

毎年、フランス革命記念日にあたる7月14日は、すべての訪問者が無料で入場できます (閉館する火曜日を除く)。

ただし、この場合もオンラインでの入場予約が推奨されており、予約枠が埋まってしまうと、入場することはできません。入場無料は魅力的ですが、7月14日は混雑必須なので、個人的にはあまり、この日の訪問はお勧めしません。

ルーブル美術館の見どころ

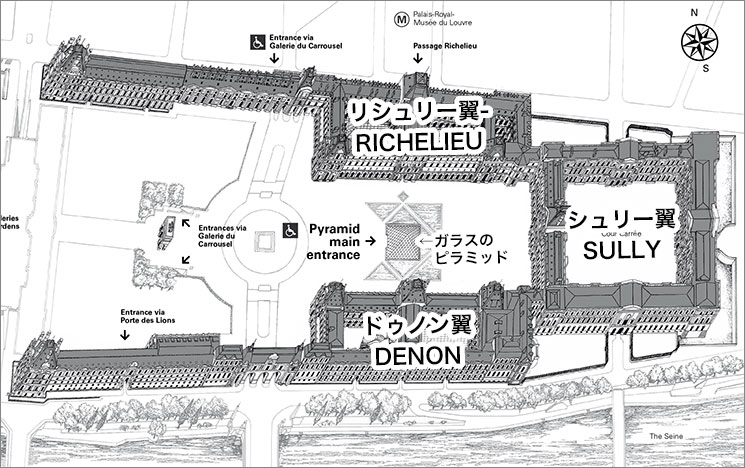

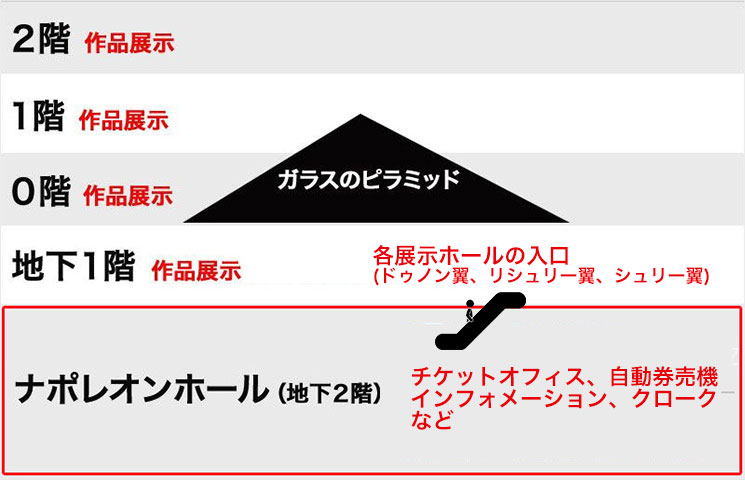

ルーブル美術館の展示スペースは、地上3階と、地下2階の全5階層で構成され、全てのフロアの北側は「シュリー翼」、東側は「リシュリュー翼」、南側は「ドゥノン翼」と呼ばれる3つのセクション(3翼)で分類されています。

最も人気で必見なのが、ダ・ヴィンチやラファエロなどの「イタリア絵画」を展示する一階のドゥノン翼です。

以下より館内の見どころと重要な見学ポイントをご紹介致します。

有名絵画と彫刻作品

ルーブル美術館の見学のメインとなるのは、やはり「絵画」と「彫刻」です。その中でも特に必見16作品をご紹介いたします。

モナリザ

モナリザ

(ダヴィンチ作) 岩窟の聖母

岩窟の聖母

(ダヴィンチ作) ラ・ベル・フェロニエール

ラ・ベル・フェロニエール

(ダヴィンチ作) 聖アンナと聖母子

聖アンナと聖母子

(ダヴィンチ作) 洗礼者ヨハネ

洗礼者ヨハネ

(ダヴィンチ作) 聖母子と幼き洗礼者聖ヨハネ

聖母子と幼き洗礼者聖ヨハネ

(ラファエロ作) カナの婚礼

カナの婚礼

(ヴェロネーゼ作) ナポレオン一世の戴冠式

ナポレオン一世の戴冠式

(ダヴィッド作) メデューズ号の筏

メデューズ号の筏

(ジュリコー作) 民衆を導く自由の女神

民衆を導く自由の女神

(ドラクロワ作) サモトラケのニケ

サモトラケのニケ

(作者不詳) ミロのヴィーナス

ミロのヴィーナス

(作者不詳) ハムラビ法典

ハムラビ法典

(作者不詳) レースを編む女

レースを編む女

(フェルメール) ダイヤのエースを持ついかさま師

ダイヤのエースを持ついかさま師

(ジョルジュ・ド・トゥール)

ガラスのピラミッド

現在もルーブル美術館のメインエントランスとして利用されている「ガラスのピラミッド」は、ミッテラン大統領による「大ルーブル計画」の一部として1989年に建設されました。設計は幾何学の魔術師と言う異名を持つ中国系の建築家「イオ・ミン・ペイ」が手がけました。

ピラミッドは、603枚のひし形のガラス板と70枚の三角形のガラス板で構成され、高さは約21m、底辺の長さは35メートルあります。

当時は、石造りのルーブルには、現代的で斬新なこの建造物はマッチしないなど、多くの反対意見もありましたが、今やルーブルと言えば誰もがこのガラスのピラミッドを連想するほど、代名詞的な存在となっています。メインエントランスであるガラスのピラミッドは、地下2階の「ナポレオンホール」という大きな広間へと通じています。

ナポレオンホール

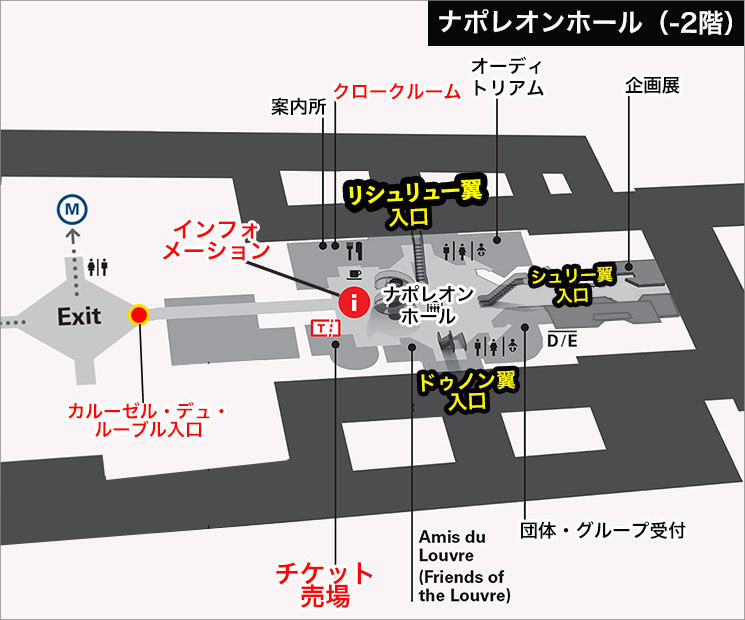

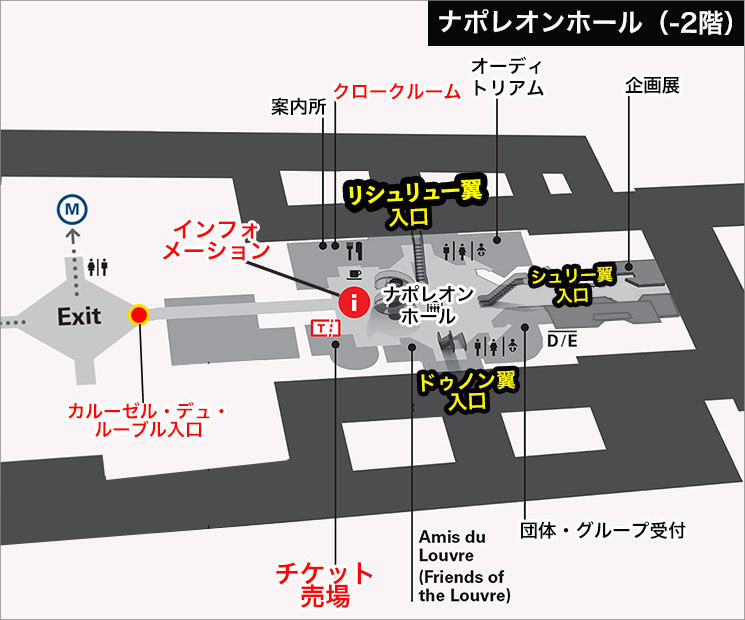

ナポレオンホールは、5階層で構成されるルーブル美術館の最下層(地下2階)に位置する巨大なホールです。丁度、ガラスのピラミッドの真下に位置しています。

ルーブル美術館の4つある入口のうち、「ポルト・デ・リオン入口」を除く、他の3つの入口からセキュリティチェックを受けて入場すると、チケット保有や予約の有無に関係なく、全ての方が必ず最初にこの「ナポレオンホール」に出ます。

ナポレオンホールには、観光マップが貰えるインフォメーションをはじめ、チケット売場や券売機、売店、クロークなどの施設が集まっています。

ルーブルの各作品が展示してある3翼、北側の「RICHELIEU(リシュリュー翼)」、南側「DENON(ドゥノン翼)」、東側の「SULLY(シュリー翼)」に繋がるエスカレーターもこのナポレオンホールにありますので、ここからエスカレーターを上がり、3翼のいずれかの入口から観光をスタートして行く形になります。

グランド・ギャラリー

1階(日本の2階)の、南側ドゥノン翼に位置する「グランド・ギャラリー」は、アンリ4世の統治時代である1610年に造られた全長460mの大回廊です。完成当時、この回廊の一部は王の奨励によって、芸術家のアトリエとして開放されていました。

現在のグランド・ギャラリーには、ダ・ヴィンチ、ラファエロ、ボッティチェリ、ティツィアーノなど、イタリア ルネッサンスを代表する画家の名作が一堂に会しています。モナリザの間もこの大回廊に面して入り口があります。まさにルーブル見学では訪問必須と言える場所です。

モナ・リザの間

モナ・リザの間に関しては説明不要かと思いますが、レオナルド・ダ・ヴィンチ作の「モナ・リザ」を展示している1階ドゥノン翼 第711室の事です。

モナ・リザは過去に盗難事件などもあった事や外気からの保護のため、特殊なガラスケースに入った状態で展示されています。他の絵画の様に目の前まで接近する事はできず、だいたい半径2~3mぐらい離れた位置で鑑賞する形になります。

上の写真をご覧いただくと分かりますが、室内は常に混雑しています。ルーブル美術館の中でも間違いなく一番の混雑スポットとなっており、夏場などはここに入るためだけに行列ができるほどです。

広間内には、モナ・リザ以外の有名作品も複数展示されています。中でも「カナの婚礼(画像下)」は必見なのでお見逃しなく。

ルーベンスの間

2階のリシュリュー翼には「ルーベンスの間」と呼ばれる巨大な24枚の絵画が並ぶ広間があります。

絵画は全てルイ13世の母「マリー・ドゥ・メディシス」が、ルーベンスに制作を依頼したものです。元々はリュクサンブール宮殿に飾られていましたが、1815年からルーブルの所蔵となりました。

24枚の絵画は「マリー・ド・メディシスの生涯」と呼ばれる連作となっており、21枚にはマリーの生涯の出来事が、残りの3枚にはマリーと両親の肖像画が描かれています。

ナポレオン3世の居室

「リシュリュー翼」の1階にある「ナポレオン三世のアパルトマン」とも呼ばれるこのエリアは、大きく「大食堂(画像上)」「大サロン」「劇場サロン」の三部屋で構成されています。

大サロンは200人~250人ほども収容できる大広間です。

▼劇場サロン

このナポレオン3世の居室は、1852年に皇帝となったナポレオン三世のルーブル計画のもと、1857年から61年にかけて造られました。部屋名からナポレオンの住居に思われがちですが、実際は国務大臣のレセプションとして使用されていました。各部屋は、ふんだんに使用された金をはじめ、彫刻装飾、ダマスク織の壁掛け、シャンデリア、大燭台など、これぞ第二帝政時代の装飾が満載です。その絢爛豪華さには一見の価値があります。

アポロンのギャラリー

ルーブル美術館のシェリー翼1階「展示室705」には「アポロンのギャラリー」と呼ばれる美しい広間があります。この広間は、ルイ14世が改装し、シャルル・ルブランが装飾を手掛けました。ルブランは、太陽神アポロンを主題にした豪華絢爛な装飾を構想しましたが、宮廷がヴェルサイユ宮殿に移ると、しばらくは未完のままの状態となりました。19世紀後半になると、大々的な改修が行われ、最終的にドラクロワなどの一流芸術家たちによって仕上げられました。このギャラリーに展示されている「ルイ15世の王冠」は必見です。

嫌でも目にはいる天井画装飾も見逃せない見学ポイントです。

ルーブル美術館 見学所要時間の目安

ルーブル美術館の所要時間の目安は3時間ほどです。

上記の所要時間は、ルーブルの中でも特にメジャーな作品「モナ・リザ」や「ミロのヴィーナス」「サモトラケのニケ」「ナポレオン1世の戴冠式」「民衆を導く自由の女神」「レースを編む女」「ハムラビ法典」など、絶対にこれだけは外せないという主要作品だけに絞って観光した場合の所要の目安です。3時間あれば、一般的なガイドブックなどで紹介している15〜30作品は網羅できると思います。

ただし、ある程度腰を据えて、主要作品以外もじっくりと鑑賞したい方は最低でも半日、できれば、丸1日はルーブル美術館の観光に時間を確保した方が良いと思います。

ルーブル美術館の展示スペースは全部で4フロア、約6万m2の広さ中に、約35,000点もの作品を展示しております。全ての作品をじっくりと見学しようとすれば、一週間あっても足りません。

ルーブル美術館の階層別フロアマップ

本項では、ルーブル美術館のフロア別の概要と展示作品を、フロアマップ付きでご紹介致します。

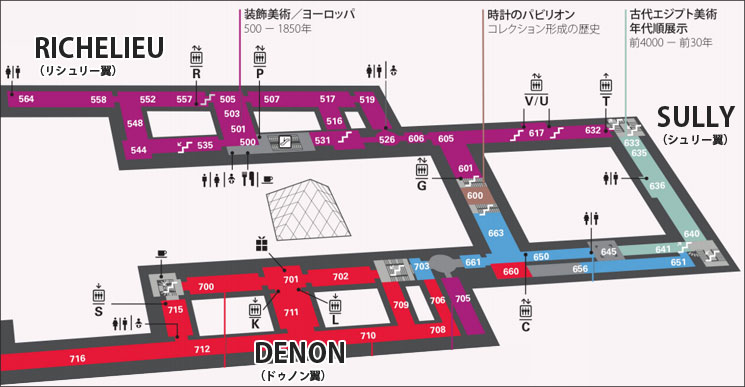

2階フロアマップ

※地図はクリックすると拡大画像が開きます。

※地図はクリックすると拡大画像が開きます。【2階 シュリー翼・リシュリュー翼 主要作品】

- 展示室811

両替商とその妻

両替商とその妻 - 展示室816

あざみを持った自画像

あざみを持った自画像 - 展示室821

フランソワ1世の肖像

フランソワ1世の肖像 - 展示室834

聖ドニの祭壇画

聖ドニの祭壇画 - 展示室837

レースを編む女

レースを編む女 - 展示室837

天文学者

天文学者 - 展示室910

灯火の前の聖マドレーヌ

灯火の前の聖マドレーヌ - 展示室910

大工聖ヨセフ

大工聖ヨセフ - 展示室912

ダイヤのエースを持ついかさま師

ダイヤのエースを持ついかさま師 - 展示室917

ピエロ - ジル

ピエロ - ジル - 展示室940

トルコ風呂

トルコ風呂 - 展示室940

浴女

浴女 - 展示室952

真珠の女

真珠の女

※展示場所は頻繁に変更になります。作品が見つからない場合は展示部屋の係員に尋ねるのが一番です。

2階は主に、14世紀から17世紀にかけて制作された「フランス絵画」が半分以上を占め、他には北ヨーロッパの絵画なども展示されています。

2階の展示スペースは北側の「リシュリュー翼」と、東側「シュリー翼」に限定されているため、1階程の展示数はありませんが、フェルメールの「レースを編む女」を筆頭に、「ダイヤのエースを持ついかさま師」など、見逃せない作品が数多く展示されています。

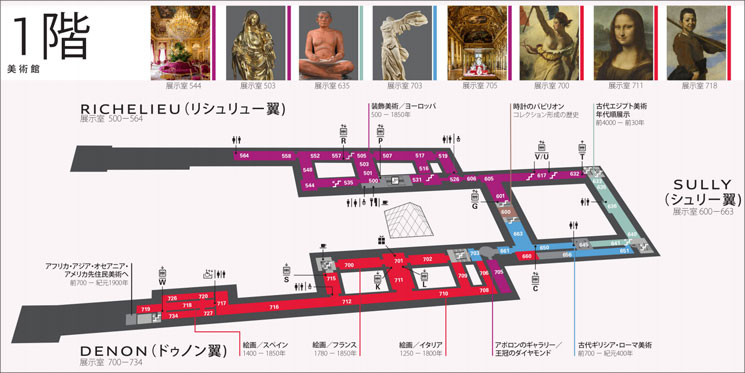

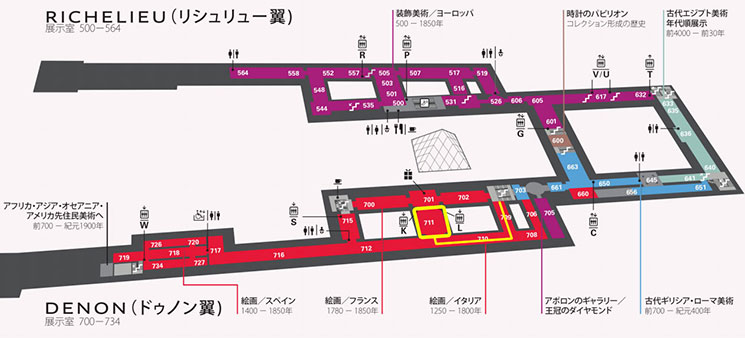

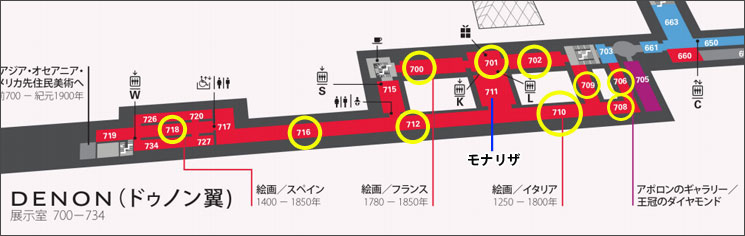

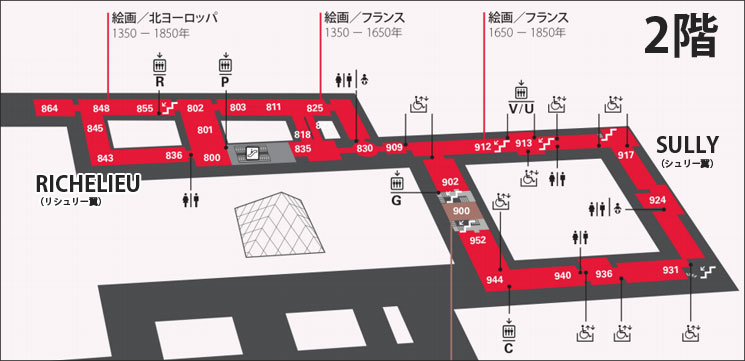

1階フロアマップ

※地図はクリックすると拡大画像が開きます。

※地図はクリックすると拡大画像が開きます。【1階 ドゥノン翼 主要作品】

- 展示室700

メデューズ号の筏

メデューズ号の筏 - 展示室700

民衆を導く自由の女神

民衆を導く自由の女神 - 展示室702

サモトラケノのニケ

サモトラケノのニケ - 展示室702

ナポレオン一世の戴冠式

ナポレオン一世の戴冠式 - 展示室702

オダリスク

オダリスク - 展示室705

アポロンのギャラリー

アポロンのギャラリー - 展示室708

聖母戴冠

聖母戴冠 - 展示室711

モナ・リザ

モナ・リザ - 展示室711

カナの婚宴

カナの婚宴 - 展示室718

エビ足の少年

エビ足の少年

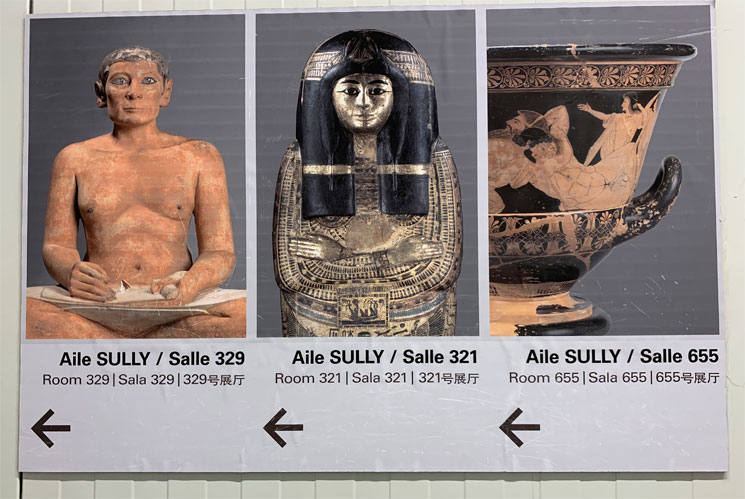

【1階 シュリー翼・リシュリュー翼 主要作品】

- 展示室643

タペレト貴婦人のステラ(石碑)

タペレト貴婦人のステラ(石碑) - 展示室639

ツタンカーメンを守護するアメン神

ツタンカーメンを守護するアメン神 - 展示室635

書記座像

書記座像 - 展示室651

アッティカ赤像式聖杯形クラテル

アッティカ赤像式聖杯形クラテル - 展示室503

王妃ジャンヌ・デヴルーの聖母子像

王妃ジャンヌ・デヴルーの聖母子像 - 展示室544

ナポレオン3世の居室

ナポレオン3世の居室

※展示場所は頻繁に変更になります。作品が見つからない場合は展示部屋の係員に尋ねるのが一番です。

1階は、ルーブルの有名絵画や彫刻が最も集中しているフロアで、あの「モナ・リザ」や「サモトラのニケ」「ナポレオン一世の戴冠式」などもこのフロアで見学する事ができます。

主に1階の南側「ドゥノン翼」では、18世紀以降の「フランス絵画」や「イタリア絵画」、更に「スペイン絵画」や「イギリス・アメリカ絵画」など、絵画中心の展示が行われ、北側の「リシュリュー翼」では、ヨーロッパの装飾美術品などの展示が行われています。

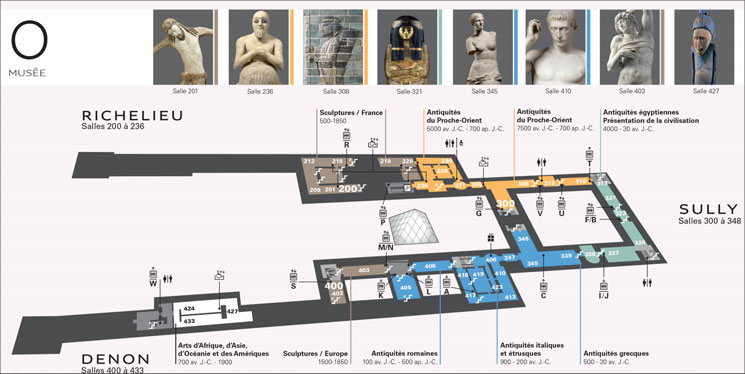

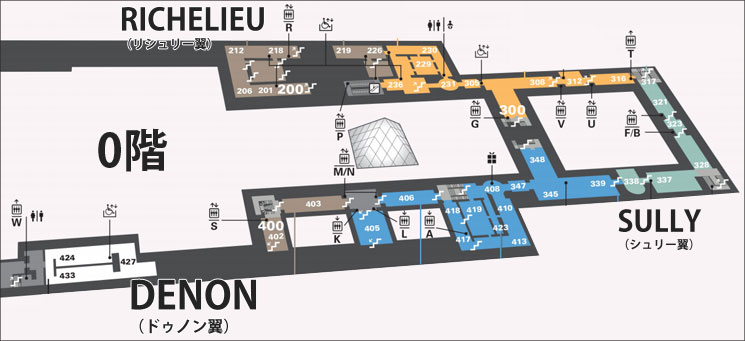

0階フロアマップ

※地図はクリックすると拡大画像が開きます。

※地図はクリックすると拡大画像が開きます。【0階 ドゥノン翼、シュリー翼・リシュリュー翼 主要作品】

- 展示室236

ヌ・バンダ、エビフ・イルの彫像

ヌ・バンダ、エビフ・イルの彫像 - 展示室227

ハンムラビ法典

ハンムラビ法典 - 展示室307

射手のフリーズ

射手のフリーズ - 展示室307

ダレイオス1世宮殿の謁見の間の円柱の柱頭

ダレイオス1世宮殿の謁見の間の円柱の柱頭 - 展示室321

タムウトネフェレトの葬祭具一式

タムウトネフェレトの葬祭具一式 - 展示室338

タニスの大スフィンクス

タニスの大スフィンクス - 展示室346

ミロのヴィーナス

ミロのヴィーナス - 展示室403

瀕死の奴隷

瀕死の奴隷 - 展示室410

マルケルスの全身像

マルケルスの全身像

※展示場所は頻繁に変更になります。作品が見つからない場合は展示部屋の係員に尋ねるのが一番です。

日本の1階に相当するこの0階では、古代ローマやオリエントの美術品を中心に、古代イタリア、アフリカ、アジア、オセアニアなどの彫刻や美術品が展示されています。

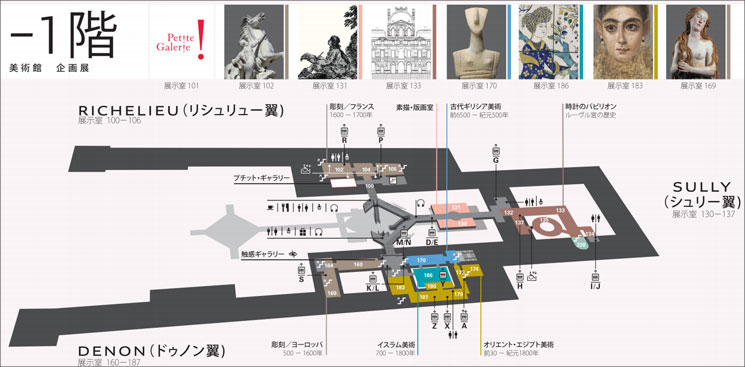

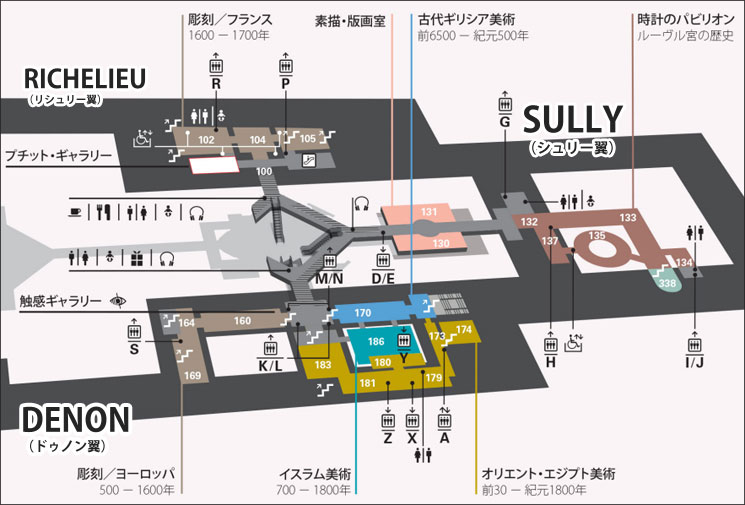

-1階フロアマップと必見作品

※地図はクリックすると拡大画像が開きます。

※地図はクリックすると拡大画像が開きます。【-1階 ドゥノン翼、シュリー翼・リシュリュー翼 主要作品】

※展示場所は頻繁に変更になります。作品が見つからない場合は展示部屋の係員に尋ねるのが一番です。

地下1階に相当するこのフロアには「ヨーロッパ彫刻」「オリエント・エジプト美術」「イスラム美術」「古代ギリシャ美術」「フランス彫刻」などの美術品が展示されています。ルーブルの展示フロアの中では最も展示数は少ないです。イスラム美術が展示されているのはこのフロアのみになります。

ルーブル美術館の館内設備を紹介

本項では、地下2階の「ナポレオンホール」にある主要な施設と設備をいくつかご紹介します。

インフォメーション

ナポレオンホールの西側には「インフォメーション」が2か所あります(写真上)。インフォメーションでは日本語の館内マップ付きパンフレットを無料で入手する事ができます。

パンフレットには、主要作品の展示場所などが記載されているので、あると重宝します。必要な方は観光前にインフォメーションにお立ち寄りください。

パンフレットは1種類だけですが、言語別で色分けされています。2020年訪問時は黄色が日本語でしたが、毎年変わると思います。

ルーブル美術館のパンフレットは、英語版であれば事前に「Map, entrances & directions」ページの「DOWNLOAD THE MUSEUM MAP」の箇所よりダウンロード可能です。

クロークルーム

ナポレオンホールの北側にはコートやリュック程度の荷物を預ける事ができる「クロークルーム(Cloakroom)」があります。

一応「クロークルーム」となっていますが、中に入るとコインロッカーが無数に並んでいるだけです。ご自身で空いているコインロッカーを見つけて、荷物を預ける形になります。ロッカーの利用は無料です。

展示エリアには傘も持込めませんので、こちらで預ける形になります。

荷物を入れてロッカーを閉じたら、左下の「C」ボタンを最初に押してから、任意4桁の暗証番号を押します。最後に鍵マークのアイコンを押すと施錠(ロック)されます。ロッカーを開くときも手順は同じです。

これは老婆心ですが、初めて利用する際は、ロッカーに何も入れない状態で、ロックとロック解除を1度練習してみる事をお勧めします。また、ご自身のロッカー番号を忘れない様にスマホで撮影しておくとよいと思います。ロッカーは透明なので、外からも中を確認できますが念のためです。

ギフトショップ

ルーブル美術館内の地下2階「ナポレオンホール」と地下1階「ドゥノン翼入口付近」には、ルーブル関連のグッズを扱うギフトショップや書店が併設しています。モナ・リザグッズを筆頭に、ルーブルの人気作品をあしらった雑貨や文具、T-シャツなどバラエティに富んだ商品が販売されています。

参考までに、ルーブルグッズは館内よりも、「カルーゼル・デュ・ルーブル」という地下ショッピングモール内にあるギフトショップの方が種類が豊富です。「カルーゼル・デュ・ルーブル」は、ルーブルの地下出口から地下鉄駅に行く途中に必ず通過します。

レストラン・カフェ

ルーブル美術館内の地下2階と地上1階(日本の2階)には複数のレストランとカフェが営業しています。以下、そのうちのナポレオンホールにあるカフェ2件をご紹介致します。

【フランス風ベーカリー PAUL(ポール)】

地下2階にあるフランス風ベーカリー「PAUL(ポール)では、軽食や各種ドリンクを販売しています。店内はスタンディング用のテープル席のみとなるので、さっと飲食して立ち去りたい時に便利です。

【 Café Grand Louvre (カフェ・グラン・ルーヴル)】

同じく地下2階のナポレオンホール内にある「カフェ・グラン・ルーヴル」では、伝統的なフランス料理を提供しています。カフェというよりはカジュアルなレストランという雰囲気です。座ってがっつり食事したい時はこちらの利用が便利です。

ルーブル美術館の回り方

本項ではルーブル美術館内入場後に、展示エリアを効率よく回るモデルコースをご紹介致します。

STEP1 ナポレオンホールで「館内マップ」を入手

ルーブル美術館の通常入口である「ガラスのピラミッド中央入口」か「カルーゼル・デュ・ルーブル入口」から入場した場合、必ず最初にナポレオンホール(画像上)という広いホールに出ます。ここがルーブル美術館観光の起点になります。

ナポレオンホールは、5階層で構成されるルーブル美術館の最下層(地下2階)に位置する巨大なホールです。丁度、ガラスのピラミッドの真下に位置しています。

ナポレオンホールには、観光マップが貰えるインフォーメーションをはじめ、チケット売場や券売機、売店、クロークなどの施設が集まっています。

「ナポレオンホール」に到着したら、まずは「インフォーメーション」で日本語のフロアマップを入手します。

インフォメーションは非常に目立つのですぐに分かります。フロアマップは色別に何冊もありますが、言語別に分かれているだけです。2020年の日本語のフロアマップは黄色の表紙のものになります。もちろん無料なので必ずゲットしてください。

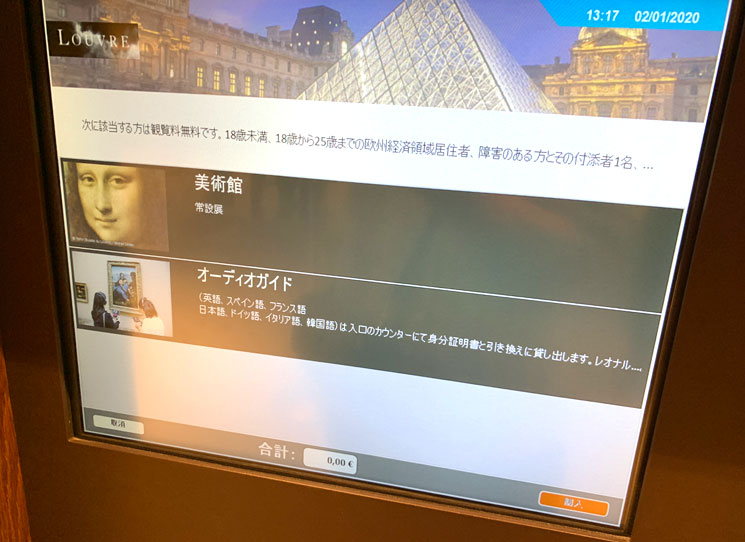

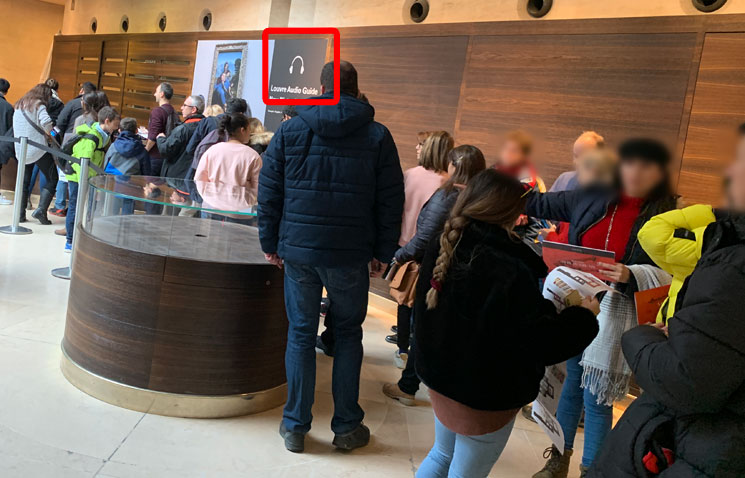

また、オーディオガイドをレンタルしたい方は、「Tickets」と書かれた入口が目印のチケットオフィスにある「自動券売機」で引換券を購入します。もちろん、チケットオフィスもナポレオンホール内にあります。オーディオガイドをオンライン予約した方は、見学入口付近で受け取るのでチケットオフィスに立ち寄る必要はありません。

チケットオフィスの中には自動券売機が複数台設置されています。

画面の日本語国旗をタッチすると、日本語の案内でオーディオガイドの引き換え券を購入できます。オーディオガイド自体は、各見学入口の近くでレンタルするので、次のステップで解説します。

入場チケットとオーディオガイドの自動券売機は兼用です。また、お支払いはクレジットカードのみとなります。

ただし、入場チケットに関しては、当日にチケットオフィスで購入するのは絶対にお勧めしません。このチケットオフィスに辿り着くまでに1時間~2時間待ちは当たり前です。予約さえしておけば、指定した日時にほぼ並ばずにナポレオンホールまでやってくる事ができます。チケットの予約方法に関しては、以下の別記事にて詳しく解説しております。

STEP2 DENON(ドゥノン翼)から見学スタート

ルーブルの見学エリアは、北側の「RICHELIEU(リシュリュー翼)」、南側の「DENON(ドゥノン翼)」、東側の「SULLY(シュリー翼)」の3翼に分かれており、ナポレオンホールには、この3翼それぞれの入口があります。

どの翼から入場しても中で繋がっているので問題ありませんが、モナ・リザを始めとする18世紀以降の「フランス絵画」や「イタリア絵画」は全て「DENON(ドゥノン翼)」にあります。まずは、ドゥノン翼から見学をスタートとするが鉄板の見学ルートです。

上の地図の赤い矢印のルートに進んでドゥノン翼から見学をスタートします。

正面のエスカレーターを上った先に、オーディオガイドのレンタルカウンターとドゥノン翼の入口があります。

オーディオガイドレンタルの引きかけ券を予約、もしくは購入した方は、ドゥノン翼の入口に向かって右手側でレンタルする事ができます。ヘッドフォンのアイコンがオーディオガイドカウンターの目印です。

カウンターで引きかけ券を提示すれば、オーディオガイドがレンタルできます。ただし、パスポートなどの身分証明書を預ける必要があります。オーディオガイドを返却すると身分証明書も返却されます。

フロアマップとオーディオガイドを入手して準備が整ったら、正面の入口で入場チケットを提示して、ドゥノン翼の見学を開始します。

STEP3 まずは「モナ・リザ」を鑑賞

ドゥノン翼の見学エリアに入ったら、とにかくまずは1階(日本の2階)展示室711のモナ・リザを目指します。

モナ・リザはルーブルで一番の人気絵画であるため、展示部屋に入るだけで長蛇の列ができる事が多々あります。絶対にモナ・リザだけは見たいという方は、とにかくまずはモナ・リザを見学する事をお勧めします。

モナ・リザへのルートは、地図を見るよりも、館内の至る所にある「モナ・リザの案内板」に従って歩いて行くのが手っ取り早いです。

モナ・リザに行く途中にイタリア絵画など、魅力的な場所を通りますが、とにかくまずは「モナ・リザ」を鑑賞します。朝一で観光されるならなおさらです。

モナ・リザの案内に沿って行くと「イタリア絵画(展示室710)」が並ぶ広くて長い通路に出ます。

この通路沿いの右手側に「モナ・リザ」が展示されている展示室711の入口があります。

STEP4 ドゥノン翼1Fを見学

モナ・リザの鑑賞を終えたら、同じく1Fドゥノン翼内にある、イタリア・フランス・スペイン絵画などをゆっくりと鑑賞していきます。モナ・リザがあるドゥノン翼1階は名画の宝庫です。

以下、ドゥノン翼1Fで鑑賞できる絵画ジャンルと作品、展示室番号です。展示場所が流動的な作品は展示室番号を記載しておりません。

【イタリア絵画】

若い婦人に贈り物を捧げるヴィーナスと三美神(展示室706 )、モナ・リザ(展示室711 )、聖母戴冠(展示室708 )、アッシジの聖フランチェスコの聖痕拝受(展示室708 )、カナの婚宴(展示室711)、六人の天使に囲まれた荘厳の聖母(展示室708 )、サン・ロマーノの戦い(展示室708 )、シジスモンド・マラテスタの肖像(展示室709 )、聖母戴冠(展示室711 )、聖母子と幼き洗礼者聖ヨハネ、岩窟の聖母、聖アンナと聖母子、洗礼者ヨハネ、ミラノ貴婦人の肖像 - ベル・フォロニエール、バルダッサーレ・カスティリオーネの肖像、ルカとカタリナの前に現れたイエスの母、ダビデとゴリアテの戦い、ヘレネの誘拐、四季、エルサレムにおける聖ステパノの説教、聖母の死、女占い師

【フランス絵画】

民衆を導く自由の女神(展示室700)、メデューズ号の筏(展示室700)、ナポレオン一世の戴冠式(展示室702)オダリスク (展示室702)

【スペイン絵画】

ドゥノン翼1Fの絵画を堪能したら、ドゥノン翼とシュリー翼の境あたりにある「サモトラケのニケ」と「アポロンのギャラリー」も忘れずに見学ください。

サモトラケのニケ(展示室703)、アポロンのギャラリー(展示室705)

STEP5 1F シュリー翼とリシュリュー翼を見学

1Fドゥノン翼の見学を終えたら、同フロア内の別エリア「シュリー翼」と「リシュリュー翼」を見学していきます。ドゥノン翼からシュリー翼に向かって歩いて行くと、シュリー翼への案内板があります。

ルーブル1階のドゥノン翼以外は、彫刻や装飾美術が中心になるので、時間の限られる方や絵画以外に興味のない方は、1階ドゥノン翼見学後は、2階のヨーロッパ絵画やフランス絵画を見学するのがよいと思います。

以下より、シュリー翼1Fとリシュリュー翼1Fの見るべき美術品をご紹介します。

【古代エジプト美術 / シュリー翼 1F】

タペレト貴婦人のステラ(石碑)(展示室643)、ツタンカーメンを守護するアメン神(展示室639~640)、書記座像(展示室635)、アメンヘテプ4世(展示室638)

【古代ローマ・ギリシア美術 / シュリー翼 1F】

アッティカ赤像式聖杯形クラテル(展示室651)、オーセールの婦人(展示室660)

【ヨーロッパ装飾美術 / リシュリュー翼 1F】

王妃ジャンヌ・デヴルーの聖母子像(展示室503)、ナポレオン3世の居室(展示室544)

以上で、ルーブル美術館1Fを一通り網羅した形になります。続いて、リシュリュー翼からそのまま2Fに上がり「北ヨーロッパ」と「フランス絵画」を見学していきます。

STEP6 2F リシュリュー翼とシュリー翼を見学

1階のドゥノン翼に次ぐ、絵画の宝庫と言えるのがこの2階のリシュリュー翼とシュリー翼です。このセクションには、フェルメールやラ・トゥールなどの寡作で知られる有名画家の名作が揃っています。

【フランス・北ヨーロッパ絵画 / リシュリュー翼 2F】

両替商とその妻(展示室811)、あざみを持った自画像(展示室815~816)、フランソワ1世の肖像(展示室821)、聖ドニの祭壇画(展示室834)、レースを編む女(展示室837)、天文学者(展示室837)、灯火の前の聖マドレーヌ(展示室910)、大工聖ヨセフ(展示室910)、ダイヤのエースを持ついかさま師(展示室912)、ピエロ - ジル(展示室917)、トルコ風呂(展示室940)、浴女(展示室940)、真珠の女(展示室952)

以上で、ルーブル美術館2Fを一通り網羅した形になります。1Fは既に見学済みですので、残りの0階と-1階を見学していきます。

STEP7 0階(地上階)の3翼を見学

0階の展示は彫像など、絵画を除く美術品がメインですが、「ミロのヴィーナス」や「瀕死の奴隷」「ハンムラビ法典」など、紀元前の貴重な美術品が展示されています。見学したい美術品の展示室を絞って効率良く観光するのがお勧めです。

【古代ローマ美術・ヨーロッパ彫刻】

ミロのヴィーナス(展示室346)、瀕死の奴隷(展示室403)、マルケルスの全身像(展示室410)

【古代オリエント・エジプト美術】

人面有翼の牡牛、ヌ・バンダ、エビフ・イルの彫像(展示室236)、ハンムラビ法典(展示室227)、ナラム・シンの戦勝碑(展示室228)、射手のフリーズ(展示室307)、ダレイオス1世宮殿の謁見の間の円柱の柱頭(展示室307)、タムウトネフェレトの葬祭具一式(展示室321)、タニスの大スフィンクス(展示室338)

STEP8 -1階(地下階)の3翼を見学

ルーブル展示フロアの中では最下層に位置するこの地下階には「イスラム美術」「フランス彫刻」をはじめ、0階と同様の「古代ギリシャ美術」や「オリエント・エジプト美術」などが展示されています。余程、鑑賞したい美術品がある方を除くと、このフロアまで見学される方は稀です。

【ヨーロッパ彫刻・イスラム美術、オリエント・エジプト美術】

マルリーの馬(展示室102)、聖マグダラのマリア(展示室169)、ヨーロッパの女性(展示室183)、詩作競争のパネル(展示室186)

以上で、ルーブルの全フロアを網羅した形になります。本項のSTEP8で紹介している全ての美術品を見学するには、最短で回っても5時間~6時間は必要になるので、基本は1Fドゥノン翼と、2Fの絵画を中心に回り、後は有名な「サモトラケのニケ」や「ミロのヴィーナス」「ハムラビ法典」などの一部の美術品を鑑賞するのがルーブル見学の王道です。

お勧めの訪問時間と混雑状況

ルーブル美術館は、夜間営業がある「金曜」の19時以降、もしくは月曜日以外の朝一番での訪問がお勧めです。特に金曜の19時以降になると、観光客が一気にはけて行くので、嘘の様に空いている場合があります。ただし、19時丁度の訪問だと、見学時間も限られてしまうので、18時頃にはルーブル美術館に入場の上、少し早めに見学をスタートするのがお勧めです。

また、逆に来館を避けたい曜日が月曜日です。ルーブル美術館は火曜が休館日にあたるため、その前日である月曜日が最も混雑します。更に月曜日は、パリの多くの美術館やベルサイユ宮殿なども休館日になるため、観光客はルーブル美術館に集中する傾向があります。

混雑状況に関しては「Affluences」というサイトの「Musée du Louvre」ページから、入り口別にリアルタイムで確認できます。

ただし、30分以上の混雑が発生する場合は「30分以上の待ち時間が発生する可能性があります」と表示されるだけなので、そこまで利便性は高くありません。

ルーブル美術館の関連記事

本サイト内では、他にも「ルーブル美術館」に関する記事を複数掲載しております。

この記事をシェアする