サグラダファミリア 生誕・受難・栄光のファサードを徹底解説

本記事では、サグラダファミリアの3つの玄関口「生誕のファサード」「受難のファサード」「栄光のファサード」の概要や彫刻などについて、豊富な写真素材を交えて詳しく解説致します。

サグラダファミリアの入場料金やチケット予約方法について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

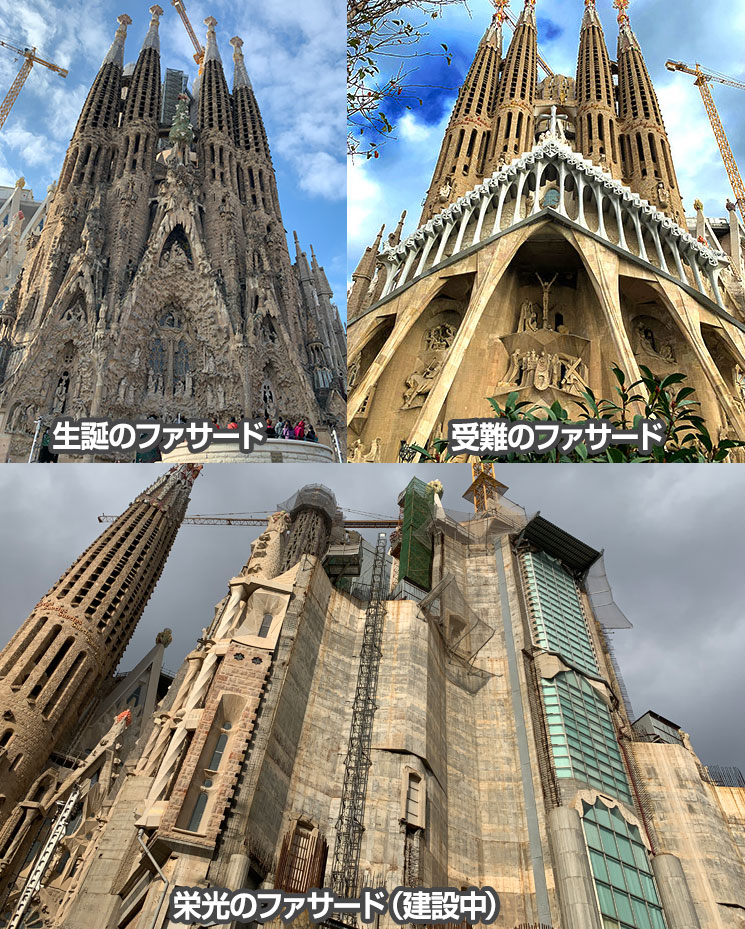

サグラダファミリアの3つファサード

ファサードとは、フランス語の「façade」を語源とする言葉で、建築物の正面デザインを指します。そのため、通常は大聖堂や教会に「ファサード」は一つしかありません。

しかし、ガウディはこの固定観念そのものを覆し、サグラダファミリアに「生誕のファサード」「受難のファサード」「栄光のファサード」と呼ばれる3つのファサードを設けました。

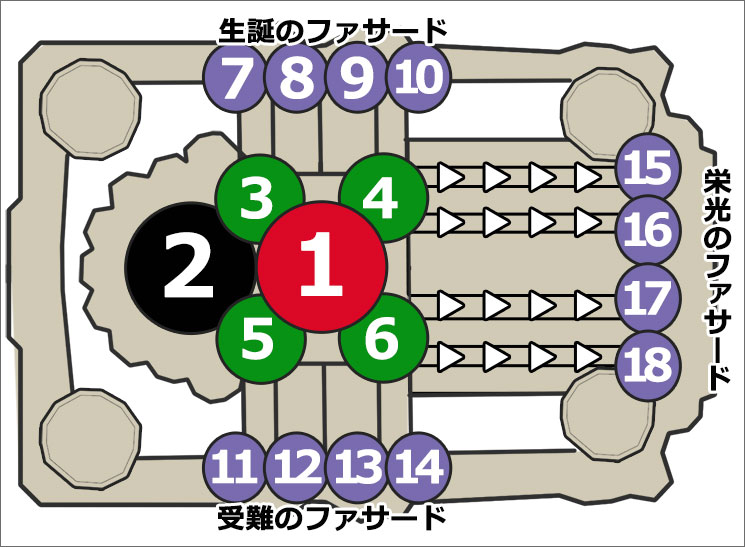

各ファサードの詳細については、本記事で順をおって解説していきますが、まずは以下のサグラダファミリア全体図で、それぞれのファサードの位置関係を確認ください。

3つのファサードのうち「栄光のファサード」のみが現在も建設中となっています。完成すれば「栄光のファサード」が正式な大聖堂の入場口となりますが、現在は「生誕のファサード」が観光客用の入場口として利用されています。

全体図に記した丸数字の場所には、全部で18本の塔が配置されており、3つのファサードにはそれぞれ12使徒を表現した4つの塔が設置されています。各塔が表す聖人については以下のとおりです。

① イエス、② マリア、③ 聖ルカ、④ 聖マルコ、⑤ 聖ヨハネ、⑥ 聖マタイ、⑦ マタイ、⑧ ユダ、⑨ シモン、⑩ ベルナベ、⑪ 小ヤコブ、⑫ バルトロマイ、⑬ トマス、⑭ フィリポ、⑮ 大ヤコブ、⑯ パウロ、⑰ ペトロ、⑱ アンデレ

サグラダファミリアのリアルな全体像は、一般公開されているサグラダファミリアの完成動画にて視聴する事ができます。

【完成動画】次項より「生誕のファサード」「受難のファサード」「栄光のファサード」の順で、それぞれの詳細について詳しく解説していきます。

生誕のファサードの見どころ

生誕のファサードは、サグラダファミリア北東側のファサードです。1894年に建設が着工され、ガウディがこの世を去った7年後の1932年に、一部の彫刻を除いて工事が完了しました。

ガウディ本人が、細部に至るまで設計し、彼が完成に近い状態まで見る事ができた唯一の部分が、この生誕のファサードです。

このファサードは、主に4本の鐘楼(塔)と、聖家族に捧げられた3つの門「望徳の門」「愛徳の門」「信仰の門」で構成され、ファサード壁面の彫刻には。キリストの誕生から青年期までの成長が、喜びや生気に満ちたシーンで表現されています。

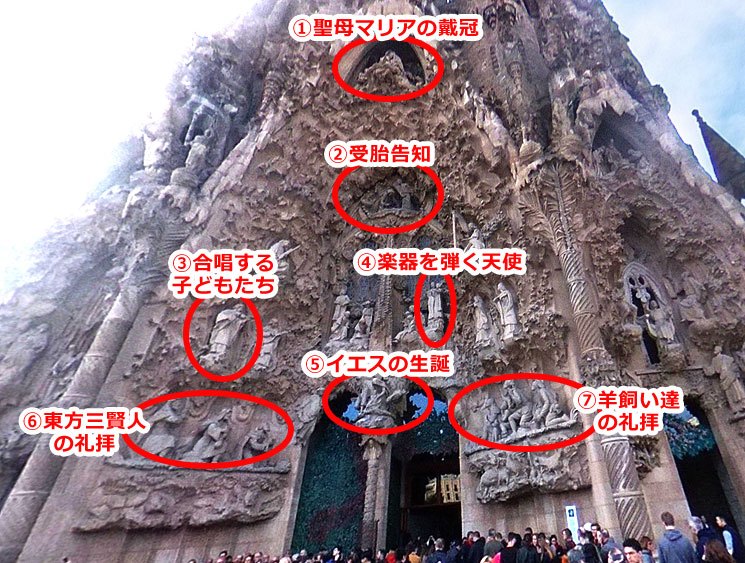

愛徳の門(慈悲の門)の彫刻

愛徳の門(翻訳によっては慈悲の門)は、生誕のファサードの中央に位置する最も大きな門で、イエス・キリストに捧げられています。

愛徳の門は、救世主イエスの誕生を祝福する彫刻群で飾られているのが特徴です。各彫刻では。イエスの誕生にまつわる様々なエピソードや、それに関連した登場人物たちが表現されています。

壁面は隙間がないほどの彫刻で埋め尽くされています。

①聖母マリアの戴冠

ガウディの友人の息子で彫刻家の「ジュアン・マタマラ」が手掛けた作品。神がマリアの献身的な愛に対して戴冠を行う姿が表現されています。向かって左がマリアの婚約者でイエスの養父の「聖ヨセフ」です。

②受胎告知

スペインの彫刻家「ジャウマ・ブスケッツ」が手掛けた作品。大天使ガブリエルがマリアに身ごもった事を伝える姿が表現されています。受胎告知はダ・ヴィンチをはじめ多くの芸術家のモチーフにされています。

③楽器を弾く天使、④合唱する子どもたち

生誕のファサードの彫刻の多くは1936年のスペイン内戦で破損しましたが、日本の彫刻家「外尾悦郎」さんによって多くが修復されました。この2体も外尾さんが手掛けたものです。

⑤イエスの生誕

この彫刻「イエスの生誕」では、イエスの誕生に喜ぶ養父「ヨセフ」と、赤子のイエスを抱きかかえる「聖母マリア」の姿が表現されています。

⑥東方三賢人の礼拝

エルサレムでイエスが誕生した際に、東方で星を見た三賢人が、その星を追って、エルサレムの「ヘロデ王」を訪れるという聖書の一場面を表現しています。

⑦羊飼い達の礼拝

ベツレヘムの町の郊外で、夜通し羊の番をしていた羊飼いたちに、天使がキリストの誕生を告げた一場面を表現しています。

イエスを象徴するアナグラム

愛徳の門の上部にはイエス・キリストを象徴する文字「JHS」の彫刻が彫り込まれています。「JHS」は、JESUS HOMINUM SALVATOR(救いの人イエス)略称です。

希望の門の彫刻

生誕のファサードに向かって左側に位置する「希望の門」は、イエスの養父「ヨセフ」に捧げられた門です。ファサードを飾る彫刻では「聖家族のエジプト逃避」を始めとする聖家族の生涯の様々な場面が表現されています。参考までに聖家族とは、幼児イエス・聖母マリア・聖ヨセフの三人家族の事です。

①聖マリアとヨセフの婚姻式

イエスの母「マリア」と養父「ヨセフ」の婚姻式を表現した彫刻で、中央に立つのは司祭様です。

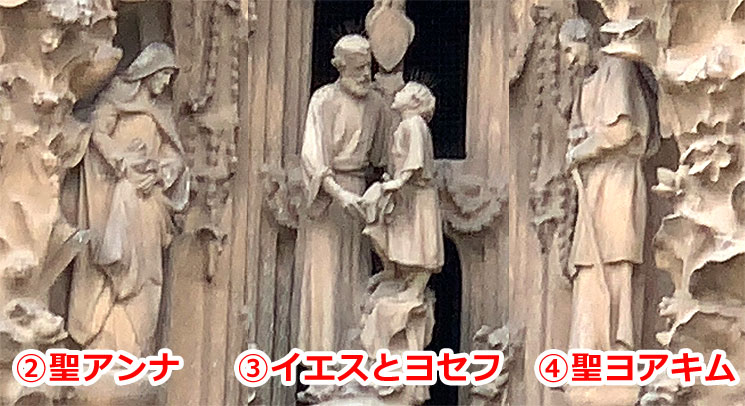

②聖アンナ、③イエスとヨセフ、④聖ヨアキム

この3グループの彫刻では、傷ついたハトを手に養父のヨセフに何かを訴えかける幼子イエスの姿を中心に、その姿を見守るイエスの祖母「アンナ」と祖父「ヨアキム」の姿が表現されています。

⑤聖家族のエジプト逃避

聖書では、ヨセフが夢の中で、ヘロデ王の嬰児虐殺を予言し、ヨセフ、イエス、マリアの聖家族はエジプトに難を逃れたとされています。この彫刻はその聖家族の逃避を表現したものです。

⑥ローマ兵による嬰児虐殺

ヘロデ王の命令による、ローマ兵の嬰児虐殺の場面を表現した彫刻。望遠の写真でも分かりにくいですが、ローマ兵の足の指は6本になっています。これはローマ兵の非人間性を強調するための表現です。

ロザリオと大工道具

こちらは希望の門にあるロザリオと大工道具の彫刻です。ガウディは、生誕のファサードの至る所に、聖なる物と日常品の彫刻を組み合わせて配置しています。

ヨセフを象徴するアナグラム

希望の門上部のヨセフを象徴するアナグラム彫刻では、ヨセフを象徴する、ブドウの房、ユリ、大工道具などが組み合わされています。

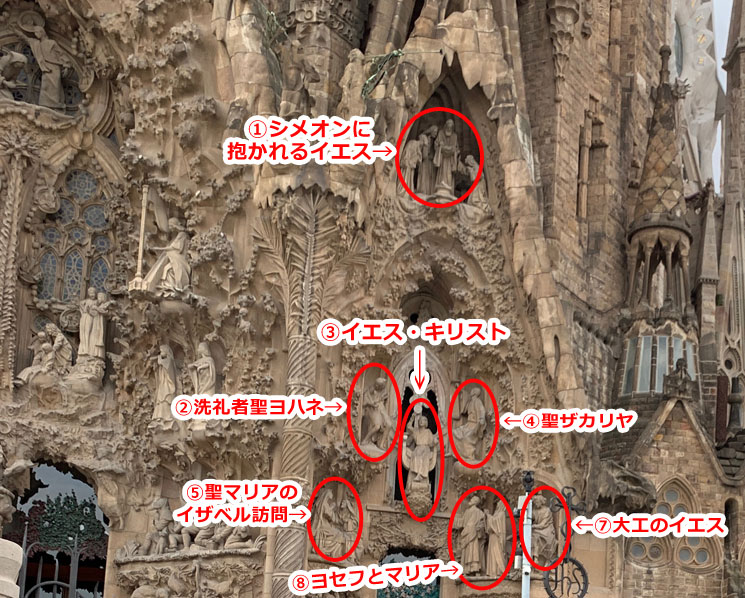

信仰の門の彫刻

生誕のファサードに向かって右側に位置する「信仰の門」は「聖母マリア」に捧げられた門です。ファサードを飾る彫刻では、イエスの幼少期から青年期、更に聖母マリアを主題にした場面が表現されています。

①シメオンに抱かれるイエス

救世主イエスが、司祭のシメオンの腕に抱かれる場面を表現した彫刻。

②洗礼者ヨハネ、③イエス、④聖ザカリヤ

説教を唱える中央の「イエス」と、その話に聞き入る従兄弟の「ヨハネ(左側)」、書物を片手に持つヨハネの父「聖ザカリヤ(右側)」の姿が表現されています。

⑤聖マリアのイザベル訪問

イエスを身ごもった聖マリアが、ヨハネを身ごもった従姉妹イザベルを訪ねるシーンが表現されています。

⑥ヨセフとマリア

聖地エルサレムにて、イエスが説教を唱える姿に感嘆するヨハネとマリアの姿が表現されています。

⑦大工のイエス

ガウディの親友でもあった彫刻家「ロレンソ・マタマラ」が手掛けた作品。イエスがイスラエルの都市ナザレに暮らしていた時に、大工である父ヨセフを手伝う姿が表現されています。

イエスの心臓

信仰の門の扉上部付近に飾られている「イエスの心臓」を表す彫刻は、写真ではわかりにくいですが、イバラに覆われ、棘(トゲ)が刺さり血が流れています。更にその血をハチが吸っているという非常に痛々しい作品です。

マリアを象徴するアナグラム

信仰の門上部のマリアを象徴するアナグラムでは、マリアの頭文字である「M」に、聖母を現す星が組み合わせれています。

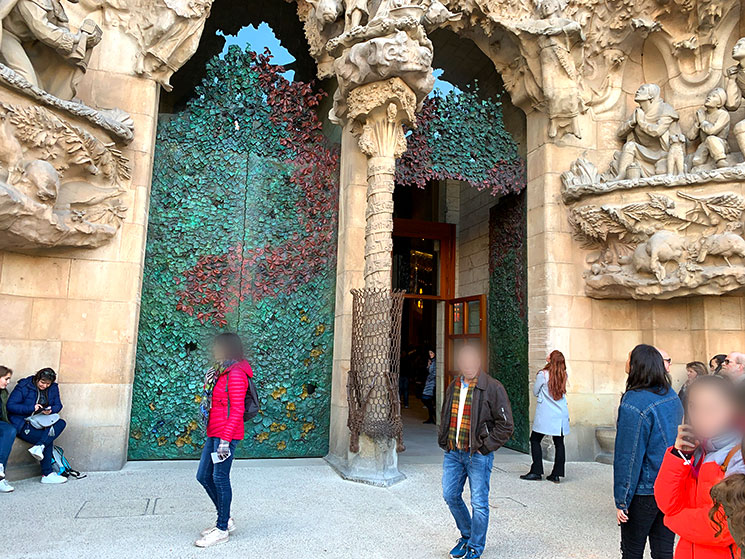

3つのブロンズ扉

生誕のファサードの3つの門「望徳の門」「愛徳の門」「信仰の門」には、それぞれにテーマの異なる「ブロンズの扉」があります。これらの扉は全て日本人彫刻家「横尾氏」が手がけもので、各扉はそれぞれ「愛」「希望」「信仰」を象徴する植物の彫刻で飾られています。

ブロンズの扉(愛徳の門)

愛徳の門の扉は、愛を象徴する「ツタ」の彫刻で埋め尽くされています。日中は扉が空いているので気がつかないと思いますが、扉の赤みを帯びた部分は、ヨセフの「J」と、マリアの「M」を象っています。

何故ツタが愛の象徴かと言いますと「ツタは周りの植物によって支えられており、自然界で最も愛を表現している」という考えに基づいているそうです。

ツタの装飾部分を凝視してみると、チョウやテントウ虫、トンボやトカゲなど、随所に昆虫や生物の彫刻が彫り込まれているのが分かります。

ツタの葉の中には正にこれ以上にない愛の象徴「ハートマーク」があります。

ブロンズの門(希望の門)

希望の門を飾るブロンズ扉は、希望の象徴として、葦(アシ)と百合の花の彫刻で飾られています。

アシは、倒れても水に流されても、根から再生する性質を持っており、正に希望の象徴に相応しい植物です。

ブロンズの門(信仰の門)

信仰の門を飾るブロンズ扉は、信仰の象徴として「野バラ」の彫刻で飾られています。トゲのない野バラは、豊かで汚れない信仰心を表現しています。

生誕のファサード その他の彫刻群

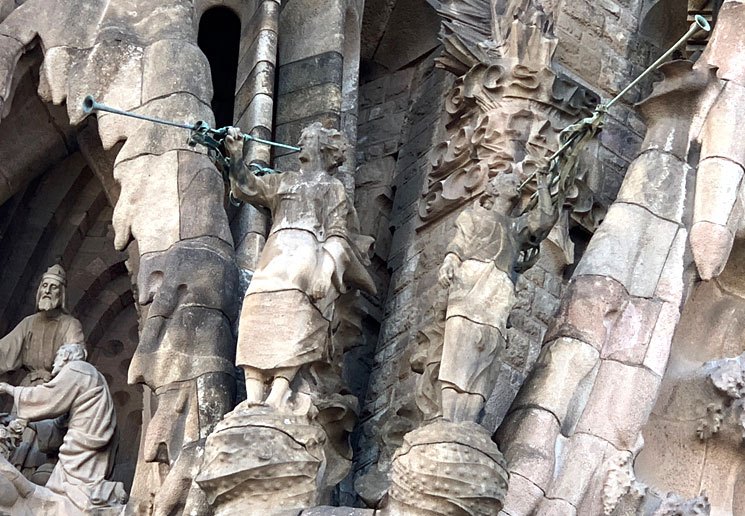

ラッパの天使像

3つの門を隔てる2つ柱の上部には「ラッパの天使像」の彫刻が置かれています。この彫刻は挿絵画家の天使像をモデルにガウディ が製作したものです。天使がラッパを吹いて「イエス」の誕生を祝福する姿が表現されています。

カメの彫刻

ラッパの天使像が置かれている柱の基部では「カメの彫刻」が柱を支えています。カメの彫刻は海ガメ(画像上)と陸ガメの2つがあり、それぞれ変わらぬもの「不変」の象徴として置かれています。ガウディはサグラダファミリアの彫刻で一番最初にこの「カメの彫刻」を手がけました。そこには「神は急がない、我々もゆっくり休まず教会を造って行こう」というガウディのメッセージがこめられているそうです。

カメレオンの彫刻

生誕のファサードの両端には、体の色を自由自在に変化する「変化の象徴」として「カメレオンの彫刻」が飾られています。「不変」の象徴であるカメの彫刻とは、対をなしています。

雪の彫刻

生誕のファサードには、随所に雪を表現した彫刻も飾られています。これはイエスが生誕したクリスマスの季節を表現したものです。

受難のファサードの見どころ

1954年に工事が着工された「受難のファサード」は、サグラダファミリア南西側のファサードです。ガウディは、生誕のファサードを隙間のないほどの彫刻で埋め尽くしましたが、この受難のファサードの装飾は敢えてシンプルに抑え、イエスの最後の三日間の苦悩と苦しみを一層際立たせるデザインを考案しました。

ガウディは生前に、遺言書の様な手紙を残し「受難のファサードのスケッチを一点だけ描くので、それを参考に仕事を引き継いで欲しい」と記していたそうです。

そしてガウディの死後、受難のファサードは、ガウディのスケッチにかなり忠実なものに仕上がりました。

しかし、細部の彫刻に関しては、彫刻家「ジュゼップ・マリア・スビラックス」が、ガウディのスケッチを元に現代風にアレンジを加えました。スピラックスの作風は、ガウディが好んだ有機的で柔らかい作風とは、全く対照的な角ばった抽象的なものでした。そのため、当時はガウディの構想と違うなど、批判の声も多くありましたが、現在はその優れたデザイン性が高く評価されています。

これは余談ですが、スビラックスはサグラダファミリアの建設が中断されていた時に、建設継続中止を訴えた1人でした。そのため、受難のファサードの制作依頼が来た時は心底驚いたそうです。

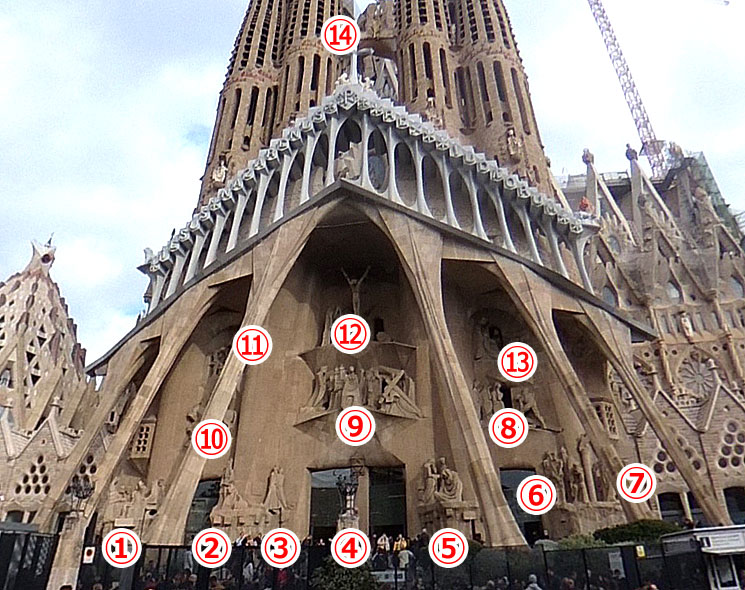

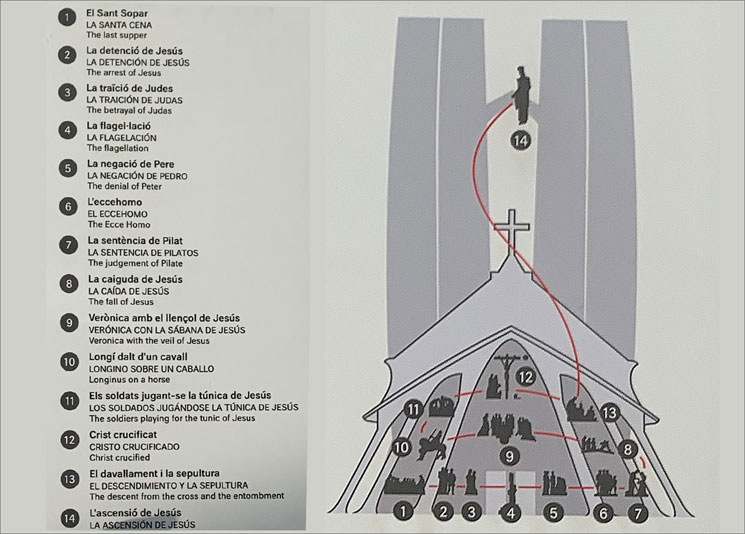

受難のファサードの彫刻

受難のファサードの彫刻は、キリストの苦悩と悲しみがテーマとなっており、最後の晩餐からキリストの十字架磔刑までの場面が12の彫刻群で表現されています。更にその遙か上には復活を遂げた「キリストの昇天」の彫刻も飾られています。

彫刻家の「スビラックス」は、ガウディの意図を最大限に汲み取りながらも、細部の作風に関してはガウディに囚われず、角張った縦長のフォルムで人物を表現し、自身の作風で仕上げました。

① 最後の晩餐、② キリストの捕縛、③ ユダの裏切り、④ 鞭打ちの刑、⑤ ペテロの否認、⑥ この人を見よ(エッケ・ホモ )、⑦ ピラトの判決、⑧ 3人のマリアとキレネのシモン、⑨ 聖ベロニカと複音史家、⑩ 馬上のロンギヌス、⑪ 賭けに興じる兵士たち、⑫ 十字架磔刑、⑬ キリストの埋葬と降架、⑭ キリストの昇天

ガイドブックや解説によっては「③ ユダの裏切り」と「④ 鞭打ちの刑」、「⑥ この人を見よ」と「⑦ ピラトの裁判」をそれぞれ1組の彫刻に数えていたり、彫刻のタイトルもまちまちです。本記事では、受難のファサードにあった説明ボード(画像下)に準じて番号やタイトルをふっております。

それでは、①〜⑭の彫刻を順番にご紹介していきます。

① 最後の晩餐

キリストを語る上で最も有名な場面の一つである「最後の晩餐」が表現されています。最後の晩餐は、イエスが処刑前夜の晩餐で発した「この中に裏切り者がいる」というセリフに対して、弟子たちの動揺や反応を描いたものです。一番左側がイエスで、一番右側で不安そうな顔をしているのが「ユダ」です。

新約聖書の「マタイの福音書」によれば、ユダはイエスの情報提供と引き換えに銀貨30枚をユダヤの大祭司「カイアファ」から受け取ったと記されています。その後のユダヤに関しては諸説ありますが、罪の意識に苛まれて自害したと言われています。

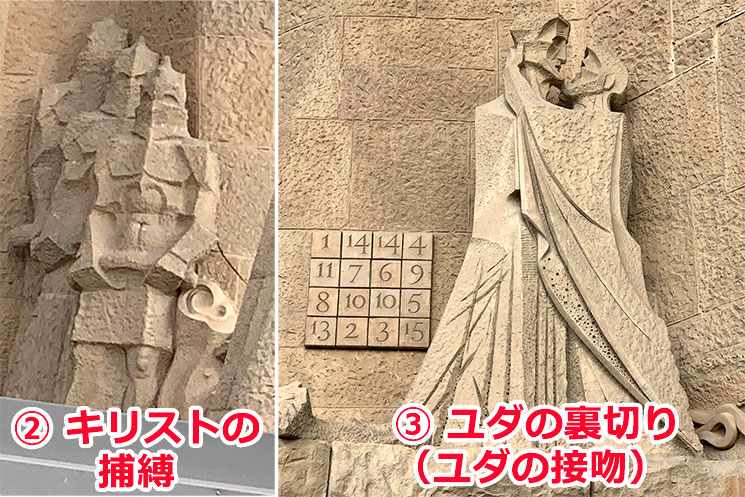

② キリストの捕縛、③ユダの裏切り(接吻)

左側の彫刻「キリストの捕縛」では、兵士たちに連行されそうになる「イエス」を弟子の一人「ペドロ」が阻止しようとし、その混乱の中で大司祭の息子「マルコス」の耳が切り落とされてしまう場面が表現されています。兵士の右手には切り落とされた「耳の彫刻」も置かれています。新約聖書によれば、イエスはこの直後に自ら兵士の耳を癒やしたと記載されています。

右側の彫刻「ユダの裏切り(接吻)」では、ユダがイエスに接吻する事で兵士たちに、誰が「イエス」であるかを知らせる裏切りの場面が表現されています。右手側のユダの足元には裏切りを示す蛇の彫刻もあります。

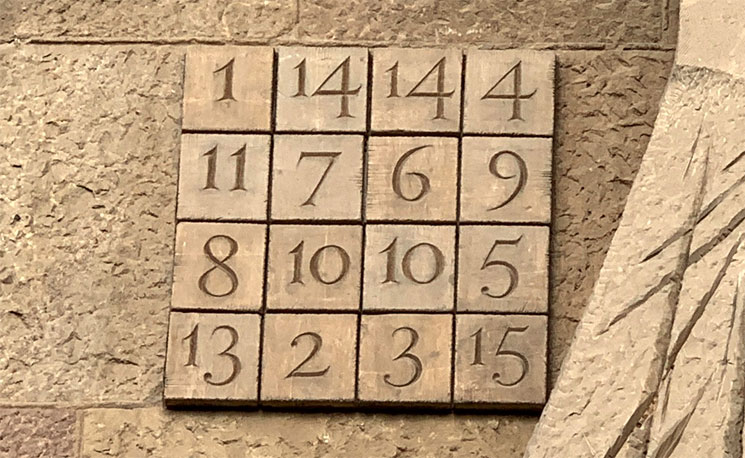

また、イエスの左手側にある正方形の「魔法陣」と呼ばれるパネルでは、数字を縦横斜めどの方向で足しても、キリストが亡くなった年齢「33」になる様になっています。

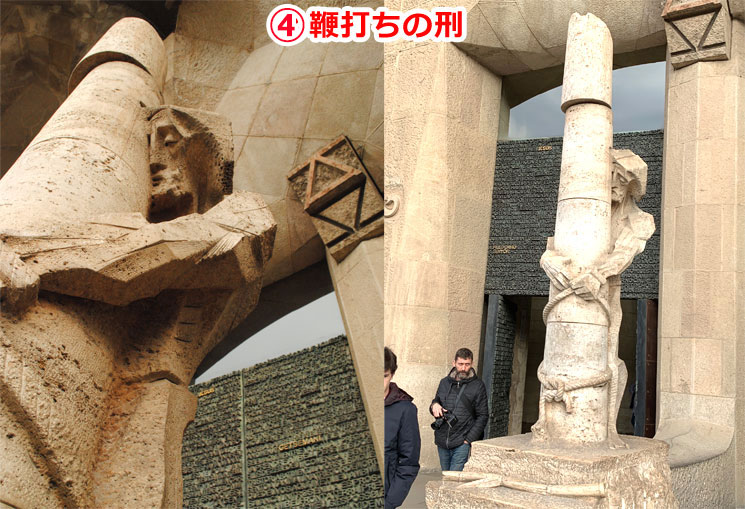

④ 鞭打ちの刑

受難のファサードのエントラスを飾る高さ5メートルの彫刻「鞭打ちの刑」は、1987年に制作された作品です。イエスを縛る縄の彫刻のリアルさや、柱の土台部分にある鞭の彫刻など、「スビラックス」のこだわりが細部に渡り見える作品です。彫刻の素材には古代ローマで使用されていた「トラバーチン」という素材が使用されています。

この「鞭打ちの刑」のはるか上部には「十字架磔刑」と「キリストの昇天」の彫像も配置されています。この3つの彫像を同じ直線上に配置する事で、鞭打ち、磔刑、昇天の物語を縦軸で表現しています。

⑤ ペテロの否認

イエスの12使徒の一人「ペテロ」が、イエスの事を三度「知らない」と答えた場面を表現しています。3人の女性はペテロを問いただしているのではなく、ペトロが三度知らないと答えた「回数」の象徴として置かれています。臆病な自身の心とイエスに対する裏切りに苦悩するペトロの表情が非常にリアルです。

⑥ この人を見よ(エッケ・ホモ )、⑦ ピラトの判決

鞭を打たれてイバラの冠を被せられたイエスを罵倒し騒ぎ立てる群衆に向けて「ピラト」が《この人を見よ》という言葉を発した瞬間が表現されています。「ポンティオ・ピラト」は紀元26年から36年まで、ローマ帝国の属州「ユダヤ」の総督を務め、イエスに磔刑(十字架のはりつけ刑)の判決を下した人物です。

その右側の彫刻「ピラトの判決」では、磔刑前に鞭打ちにされ血を流すイエスを指して《この人の血について私には責任はない。おまえたち(ユダヤ人)の問題だ》と言い放ち、ピラトがまるで血をぬぐう様に手を洗う場面が表現されています。ピラトは聖書の中と史実での人物評価が異なり、残虐極まりない暴君であったととも、優柔不断でイエスの死刑には及び腰であったとも伝わっています。皮肉な事に、この「ピラトの判決」という出来事がなければ、辺境の地のいち総督に過ぎない「ピラト」が歴史に名を残す事はありませんでした。

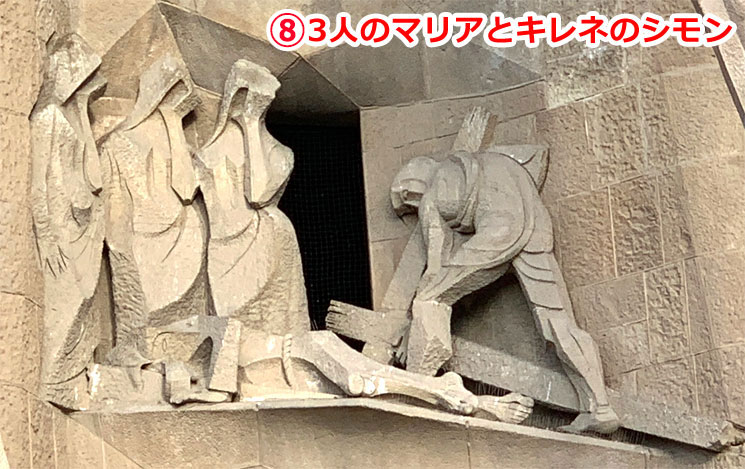

⑧ 3人のマリアとキレネのシモン

イエスが、十字架を担いでゴルゴタの丘を登る途中に力尽きたため、十字架を担ぐのを手伝ったキレネの「シモン」と、イエスを助けたとされる3人のマリア「クレオファスのマリア」「聖母マリア」「マグダラのマリア」の姿が表現されています。

⑨ 聖ベロニカと複音史家

ゴルゴダの丘に向かう最中でイエスは再び力尽きて倒れてしまいます。この時、エルサレムの女性の一人「ベロニカ」が差し出した布(ベール)で、イエスが顔の血痕を拭うと、その布にイエスの顔が浮かび上がったという奇跡の場面が表現されています。中央の布を持つ女性の彫刻が「ベロニカ」で、一番左側は伝道者「複音史家」の彫刻になります。複音史家の顔は、作者の「スビラックス」がガウディに似せて造っています。

イエスの顔が浮かび上がった「布」は、キリストの聖遺物として、バチカン市国のサン・ピエトロ大聖堂に納められているという事になっています。

⑩ 馬上のロンギヌス

十字架に架けられたイエスの生死を確認するため、脇腹を槍で刺したとされる、ローマ帝国の百卒長「ロンギヌス」の馬上姿が表現されています。

ロンギヌスが使用した「槍」は、キリストの聖遺物としてバチカン市国のサン・ピエトロ大聖堂に納められているという事になっています。

⑪ 賭けに興じる兵士たち

十字架に架けられたイエスの衣服を賭けてサイコロゲームに興じるローマ軍兵士たちの姿が表現されています。

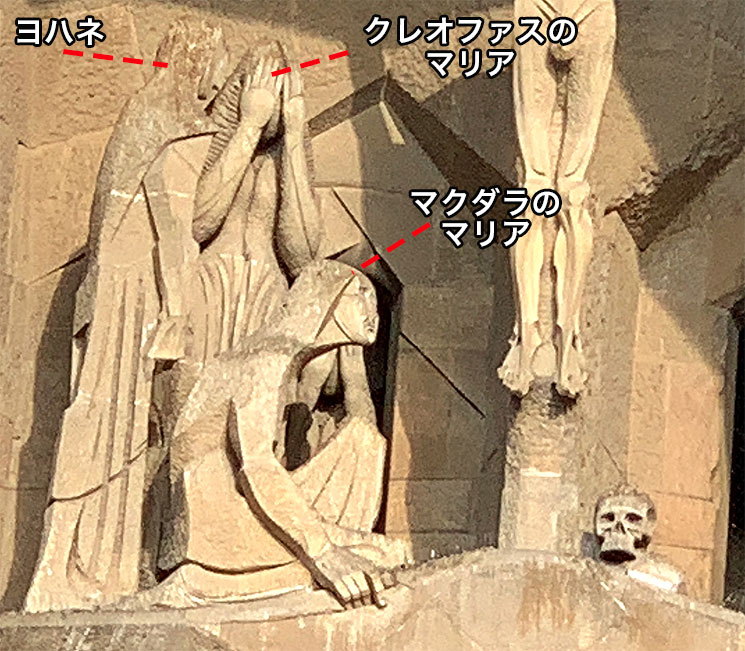

⑫ 十字架磔刑

十字架に磔にされ命を落とした「イエス」の姿が表現されています。顔を手で覆うのが「⑧ 3人のマリアとキレネのシモン」の彫刻にも登場した「クレオファスのマリア」で、その下で膝をついてしゃがみ込んでいるのが「マクダラのマリア」です。一番左側の彫刻は「クレオファスのマリア」を慰めるイエスの使途の一人「ヨハネ」です。

イエスの左足付近には死を象徴する「骸骨」の彫刻も置かれています。ちなみに「ゴルゴダ」はアラム語でガイコツを意味する言葉です。また、イエスの像に腰巻きがないのは、かなり挑戦的な作風で、信仰心の強い人達がデモが起こすほど大きな反発がありました。

⑬ キリストの埋葬と降架(墓)

受難のファサードの最後を飾る彫刻がこの「キリストの埋葬と降架(墓)」で、キリストが埋葬される場面が表現されています。女性の上にある丸型の彫刻は、キリストの復活を暗示する「イースター・エッグ」と呼ばれるものです。イースター・エッグは、イエスの復活を祝う「イースター(復活祭)」のシンボルとされる鶏卵です。

作品の右側は、キリストを埋葬したと言われる「ニコデモ」の彫刻です。更に左側はイエスの遺体を引き取ったとされる「アリマタヤのヨセフ」です。議員であったニコデモとヨセフは、イエスの死刑を求める裁判で賛意を示した人物ですが、後にこれを深く悔やみ、遺体を引き取って手厚く埋葬しました。

⑭ キリストの昇天

受難のファサードの遙か上部、4本の鐘塔のうち「バルトロマイ」と「トマス」の2本の塔を結ぶ橋の上に飾られている彫刻が「キリストの昇天」です。

重さ2トンもあるこの巨大像はキリストが復活し昇天した姿を表現しています。

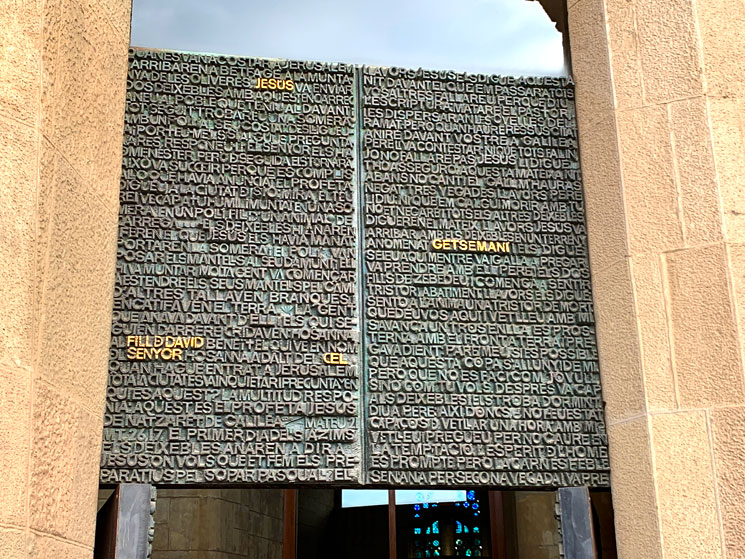

福音の扉

受難のファサードには、生誕のファサード同様に3つのブロンズの扉「福音の扉(中央)」、「ゲッセマネの扉(左)」、「いばらの冠の扉(右)」があります。その中央を飾る「福音の扉」は3つの中で最も大きく、高さ6メートルを誇ります。扉の正面に置かれているのは、キリストの「鞭打ちの刑」の像です。

扉には、イエスの最後の2日間にまつわる福音書の物語がぎっしりと記されています。

栄光のファサードについて

3つのファサードの中で、唯一完成していないのがこの「栄光のファサード」です。このファサードでは、イエス・キリストの栄光と人類の永遠の生への道がテーマーになっています。

2021年現在、一般観光客の入場口となっている「生誕のファサード」はあくまでもサグラダファミリア側面側の入口で、正面のメイン入口はこちらの「栄光のファサード」になります。

将来的には、この栄光のファサードが最も規模の大きいファサードとなり、15本の柱と7つの扉が建設される予定です。他にも、火と水のモニュメントや、ファサード前の広いデッキ、入口と地上を結ぶ高さ5メートルの階段など、非常に壮大な構想となっています。

スペイン市民戦争で、ガウディが残した模型や資料は破壊されてしまいましたが、現在は残された作業メモなどを頼りに完成に向けて建設が進んでいます。

と思いたいですが、下の2015年撮影時と、上の2020年撮影時の写真を比べてみると、全く工事は進行していない様です。恐らくサグラダファミリアで一番最後に完成する部分になると思います。

まとめ

本記事では、3つのファサードに焦点を絞って魅力を紹介しましたが、サグラダファミリアは「聖堂内部」の見学はもちろん、付属の「塔」や「博物館」の見学や「ギフトショップ」でのショッピングなど、複数の見どころが存在しています。

サグラダ・ファミリアの観光情報、見どころ、歴史、チケット情報などについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

この記事をシェアする