ゴッホとは – その生涯を生い立ちから晩年まで徹底解説

()

画家・彫刻家・建築家

本記事では、炎の画家「フィンセント・ファン・ゴッホ」の生涯を、幼少期から晩年、更に死後有名になるまで詳しく解説致します。

フィンセント・ファン・ゴッホとは

フィンセント・ファン・ゴッホは、19世紀後半に活動したオランダ生まれの画家です。

一般的には、油彩画「ひまわり」の作者として知られており、フェルメール、ダ・ヴィンチ、ピカソなどと並び、日本でも非常に人気のあるアーティストの1人です。

現在も1〜2年に1回は開催される、国内での作品展には、何十万人もの方が足を運びます。

また、意外と知られていませんが、その人生は37年間と決して長くはなく、画家として活動したのも、わずか10年のみです。

多作の画家としても知られ、短い活動期間の中で、約850点もの油彩画を描きました。ただし、生前に売れた作品は「赤い葡萄畑」一点だけでした。

ゴッホが高く評価され、作品が売れる様になったのは、彼の死後、数十年たった後です。

絵の売れないゴッホがなぜ画家として活動できたのか、なぜ生前に作品が認められなかったのか。

次項より、ゴッホの歩んだ苦難の画家人生を、生い立ちから辿っていきます。

ゴッホの出生と生い立ち

1853年3月30日、オランダ南部ズンデルドの敬虔なプロテスタント牧師「テオドルス・ファン・ゴッホ」と、その妻「コルネリア」の間に、一人の男の子が誕生しました。

【ゴッホの生家 ※車輪の奥に見える建物】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

この子こそが、後に世界で最も有名な画家の1人となる「フィンセント・ファン・ゴッホ(以降はゴッホ)」です。

【ゴッホ(19歳ごろ)】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

勝利を意味する「フィンセント」と言う名は、1年前の同日に、生後数週間で亡くなった兄の名を冠して名付けられました。両親は常に亡くなった子の影を、ゴッホに重ね合わせていたと言われています。

ゴッホが生まれたオランダのズンデルドは、ベルギー国境近くの小さな村で、平原広がる自然豊かな場所でした。

周囲には、農場や畑、林などが点在し、村外れの一角には風車もありました。

幼少期から無愛想で気難しかったとされるゴッホは、一人で野原を散策して過ごしました。

そして、母に絵を描く事をすすめられた10歳以降は、読書や水彩画に、多くの時間を費やす様になっていきます。

ゴッホには、下に2人の弟と3人妹がいましたが、6人兄弟の中で絵が上手かったのは、彼だけでした。また、兄弟で仲が良かったのは、後に画家ゴッホの最大の理解者となる4歳年下の弟「テオドルス・ファン・ゴッホ(以降はテオ)」のみでした。

【テオ(13歳ごろ)】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

父のテオドルスは、6人の子を養うため、本業の牧師に加え、副業として農業を行う事でなんとか生計を立てていました。

小学校卒業後、勉学的に優秀だった13才のゴッホは、ズンデルトから20kmほど離れた町ティルブルフに新設された難関の国立高等市民学校「ヴィレム2世校」に合格します。

入学や進級が難しい事で知られるこの学校で、問題なく進級を果たしていたゴッホですが、何故か入学2年目の春(1868年3月)に、突如退学し、実家に戻ってしまいます。理由は定かではありませんが、金銭的な理由や、気難しいゴッホの性格が災いし、人間関係が上手くいかなかったなどの理由が考えられます。

ヴィレム2世校在学中のゴッホは、まだ画家を目指していた訳ではありませんが、学内の講師でありパリでも名の知れた風景画家「コンスタント=コルネーリス・ハイスマンス(画像下)」より、絵画の基礎を習ったとされています。外国語もこの学生時代に学びました。

就職と大失恋

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

国立高等市民学校「ヴィレム2世校」退学後の1869年、ゴッホは、伯父フィンセントの紹介で、絵画を扱う「グーピル商会」のハーグ支店に入社します。グーピル商会は、画商などに絵画を販売する商会で、オランダやフランスなどに複数の支店を構えていました。

【グーピル商会 ハーグ支店】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

12人兄弟の父テオドルスには、美術商や書籍商、軍事将校など、それなりに社会的地位のある兄弟が複数おり、ゴッホもその伝手で美術商に就職する事ができました。

ゴッホが入社してから3年後には、15歳の弟テオもグーピル商会に就職します。この時、ゴッホは、同じ職業に就けた感動の気持ちを、テオに手紙で伝えています。

以来、テオとの手紙のやり取りは、ゴッホが死ぬ直前まで続き、現在も実際の手紙が約700通も残されています。そして、これらの手紙は、ゴッホの作品や人生を知る上で貴重な手掛かりとなっています。

1873年5月、二十歳のゴッホは、ハーグ支店における4年間の優秀な仕事ぶりが評価され、ロンドン支店に栄転となります。他方で、この異動ついては、厄介払いであったと言う説もあります。

ロンドンでのゴッホは、プライベートな時間を、博物館や公園などで過ごしていました。また、大衆芸術にも興味を持ち、新聞のモノクロ版画や挿絵を約1000点も集めるはまり様でした。

この時期にゴッホが興味を持った中でも、労働者を題材にした版画と、下層階級の物語を描く作家「チャールズ・ディケンズ」の小説は、生涯に渡り大きな影響を及ぼしました。

一方で、ゴッホはロンドンに転勤した直後、下宿先の女性「ウジェニー・ロワイエ」に、恋をしていました。恋愛に関しては、行動派のゴッホは、ロンドン赴任からわずか数ヶ月後に、想いを告げます。しかし、既に彼女には婚約者がおり、かなり冷たくフラれてしまいます。

この時の失恋は、寡黙で閉鎖的なゴッホを、更に内向的で気難しくさせるほど、大きなダメージを与え、以降は、全く仕事に身が入らなくなります。

見兼ねた叔父のフィンセントは、環境を変えるために、パリ支店への転勤を命じますが、失恋を引きづり、聖職者になろうと考え始めていたゴッホが、仕事への姿勢を改める事はありませんでした。

ある時、無断で実家に帰省した事が、決定打となり、遂にゴッホはグーピル商会を解雇されてしまいます。

語学教師と狂信的な伝道活動

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

1876年にグーピル商会を解雇された23歳のゴッホは、なんとか同年にイギリスのラムズゲイトにある寄宿学校で、語学教師の職を得ます。

ゴッホにとっての教職は、聖職者になるための踏み台でしたが、能力は非常に高く、仕事ぶりはそれなりに評価されていました。

しかし、度を越した生徒への思い入れや、学校側の利益に反する奉仕的な行動が問題となり、わずか一年足らずで教職を解雇されます。

次に頼ったのは、グーピル商会時代に知り合ったアイルワース(ロンドン西部)にいる牧師ジョーンズでした。ゴッホは、ジョーンズの図らいで、彼が経営する学校の補助教員と説教を行う伝道師の職を得ます。

そして、1876年11月の日曜日に、初めて教会で説教を行ったゴッホは、これこそ自身の天職であると確信します。

以後のゴッホは、貧しい人々に衣服や食べ物を全て分け与え、睡眠も十分に取らずに、狂信的に伝道活動にのめり込んでいきます。

この様な生活を2ヶ月ほど続けた結果、健康を損ねただけでなく、伝道師としての仮免許も停止されてしまいます。

ゴッホは失意の中、両親の暮らすオランダへの帰省を余儀なくされます。

神学大学を目指してアムステルダムへ

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

24歳のゴッホが帰省した1877年、両親は、ズンデルド(ゴッホの出生地)から北方10kmほどに位置する町エッテンに居を移していました。

父は、ゴッホにドールトレフトという町で、書店の仕事を世話すると、ゴッホも最初は熱心に仕事に従事します。

しかし、書店の仕事が牧師になるまでの繋ぎと考えていたゴッホは、仕事中に聖書を読みふけり、徐々に本業がおろそかになっていきます。

結局、わずか三ヶ月という短期間で本屋の仕事を辞め、本格的に牧師を目指す事を決意します。両親もこのゴッホの考えに賛同し、アムステルダムの神学大学に合格できる様に親戚に協力を仰ぎます。

親族の力添えにより、アムステルダムでの住まいと家庭教師を得たゴッホは、ひたすら勉学に励みます。元々、小学校で語学を教えるほど頭の良かったゴッホは、知識の吸収も早く、受験勉強当初は、合格に向けて着実に前進していきます。

しかし、受験勉強開始から約一年後、徐々に牧師になるための受験科目に疑問を感じ始めます。『何故貧しい人の心を救いたいだけなのに、何ヵ国もの語学勉強が必要なのか』ゴッホのモチベーションは日に日に低下していきます。

更に、受験勉強へのつまずきも相まって、ゴッホは受験勉強開始から1年ほどで、神学大学への進学を諦めてしまいます。

プロの画家になる事を決意 - ボリナージュ時代

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

牧師の正式な免許がなくても、貧しい人々を救えると考えたゴッホは、1878年に臨時説教師として、ベルギー南部の炭鉱地ボリナージュへと赴きます。

ようやく、伝道活動の場を得たゴッホでしたが、またもや、度を超えた病人や怪我人への献身ぶりが問題となり、監視委員会から、臨時説教師の仮免許を剥奪されてしまいます。

ゴッホにとっては、キリストの教えを忠実に実践しているだけでしたが、周りにはそれが異常に見えました。

免許剥奪後も、1年ほどこの地(ボリナージュ)に留まったゴッホは、ひたすら坑夫や酒場などをスケッチしながら、独学で絵画の腕を磨きました。

子供の頃より得意だった絵画は、この時、絶望に打ちひしがれていたゴッホ唯一の心のより所でした。

何枚もスケッチを描く中で、絵画こそ自身の天職だと感じ始めたゴッホは、27歳にして、プロの画家になる事を決意します。1880年夏の事でした。

そして、兄の画才に可能性を感じていた弟テオからの仕送りも、この頃より始まりました。

画家活動初期と二度目の大失恋 - エッテン時代

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

本格的に画家を目指す事を決意したゴッホは、ベルギーのブリュッセルに短期滞在したのち、1881年4月に再び両親の住むエッテンに戻ります。

一刻も早くひとり立ちしたいゴッホは、親元で居候しながら、ひたすらデッサンを描き、独学で腕を磨いていきます。敬愛する画家ミレーの模写(デッサン)もこの時期に数多く手がけています。

デッサンこそ全ての基礎だと考えていたゴッホは、習作を中心に手掛け、この時期に油彩画を描く事はありませんでした。

何故なら、油彩画を描くために、超えるべき技術的ハードルがある事を理解していたからです。

明確な課題と目標を見つけ、画業だけに専念していくかに思えたゴッホでしたが、またもや恋愛沙汰のトラブルを起こします。

一時的にエッテンに滞在していた未亡人で従姉の「ケー・フォス」に恋をします。

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

すぐに、全力で思いを伝えるゴッホでしたが、完全に自分よがりの一方通行でした。全く受け入れてもらえず、フォスも逃げる様に、実家のアムステルダムに戻ってしまいます。

諦めきれないゴッホは、追う様にフォスの実家を訪ねますが、対応したフェスの両親は、ゴッホが彼女に会う事を許しませんでした。

ゴッホはこの時に、信じられない行動に出ます。ランプの炎に自分の手をかざし、手が炎の中にある間だけ、彼女と話しをさせてくれと迫ります。

両親がランプをすぐに吹き消したため、大事には至らなかったそうですが、ゴッホの愛はやや常軌を逸している部分がありました。

この出来事が原因で、父の親族間での面目は丸潰れとなります。更にゴッホと父の関係も悪化し、同年のクリスマスに宗教感を巡って大喧嘩をすると、ゴッホは家を飛び出してしまいます。

実家を出たゴッホは、自身が描いた絵を送る変わりに、金銭的な支援をして欲しいと、弟のテオに手紙を送ります。

どんなに大口を叩いても、結局、一人立ちができていないゴッホには、弟や親族に頼る以外、画家を続ける手段はありませんでした。

テオは、家を飛び出したゴッホの身勝手な行動と、両親への態度に怒りを覚えたものの、出来る限りの支援をする事を約束をします。

この時のテオの心情には、肉親の兄を見捨てられない気持ちと、画家としての才能に期待する両方の気持ちがあったと思います。

シーンとの同棲と家族からの孤立 - ハーグ時代

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

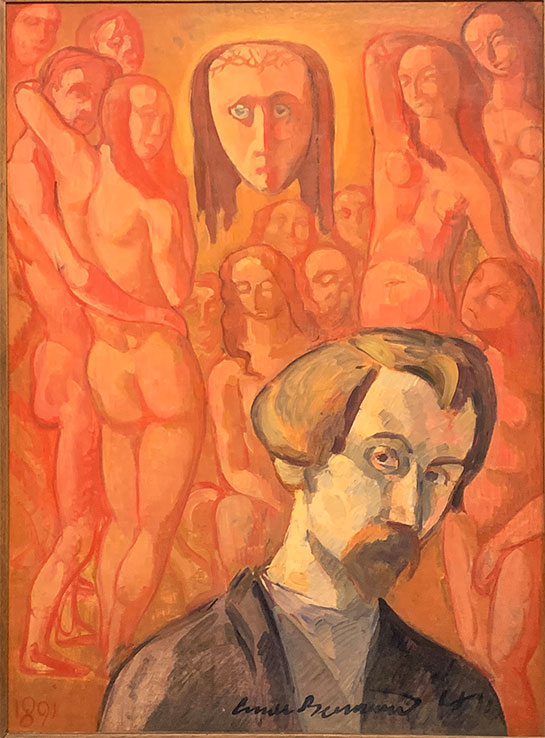

ゴッホが、実家を飛び出した後に頼ったのは、オランダの美術の中心地ハーグに住む、義理の従兄で画家の「アントン・マウフェ(モーヴ)」でした。

ゴッホを快く受け入れてくれたマウフェは、油絵と水彩画を手解きしてくれただけでなく、部屋代まで貸してくれる親切さでした。

【アントン・マウフェの自画像】

{{PD-US}} - image source by WikiArt

{{PD-US}} - image source by WikiArt

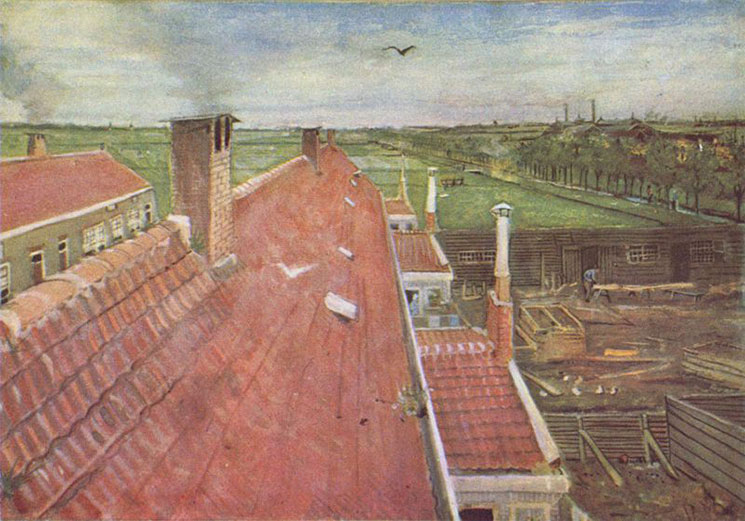

マウフェと弟の助力により、ハーグに小さなアトリエを構える事ができたゴッホは、都市の暮らしを満喫しながら、近代都市の風景を次々と描いていきました。

マウフェは、ゴッホに絵画に関する多くを教えますが、ある時から態度が一変し、二人の師弟関係は、1ヶ月未満で破綻を迎えます。

理由は定かではありませんが、意見だけは一人前のゴッホが、マウフェの指導方法に従わなかった事や、ゴッホの当時としては、受け入れ難い女性関係が影響したと考えられます。

この頃のゴッホは、冬の街中でみかけた年上の娼婦「シーン」を哀れに思い、彼女と彼女の母親を家に同棲させていました。

シーンは、雇われで衣服などを縫うお針子でしたが、それだけでは食べていけず、娼婦の仕事もしていました。

また、彼女は既に子持ちであっただけでなく、ゴッホと同棲した時点で、他の誰かの子も身篭っていました。

最初は、同情と肖像画のモデルとして、シーンを家に呼び入れたゴッホでしたが、いつしか彼女への感情は、愛へと変わっていました。

そして、ゴッホは彼女の全てを受け入れ、結婚する事を決意します。一時期のシーンとの時間は、ゴッホにとって非常に幸せなものでした。

一方で、ゴッホは、絵画製作にも全力で取り組んでおり、シーンをモデルにするなどして、何枚ものデッサンを描いています。

決して、色恋沙汰にかまけて、画家としての努力を疎かにしていた訳ではありません。

この時期に、シーンをモデルに描いた「悲しみ(Sorrow)」や、風景画「砂地の木の根」などは、ゴッホが残したデッサンの中では、非常に有名作品となっています。

【悲しみ(Sorrow)】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

【砂地の木の根(Study of a Tree)】

{{PD-US}} - image source by WikiArt

{{PD-US}} - image source by WikiArt

残念ながら、ゴッホの穏やかな生活も長くは続きませんでした。ある時、人伝でゴッホの近況を知った父テオドルスが、同棲を解消する様に忠告にやってきます。

この時は、そこまで激しい口論にはならなかったものの、聞く耳を持たないゴッホと家族の溝は、更に深まっていきました。更に、唯一の理解者であった弟テオも、さすがにこの件ではゴッホに賛同できず、仕送りを止めてしまいます。

結局、弟の強い説得もあり、ゴッホはシーンとの結婚を諦め同棲も解消します。

その後、1883年9月に北オランダの農村部「ドレンテ」へと移り住みますが、2ヶ月ほどで生活が困窮したゴッホは、仲違いしていた両親を頼らざるを得なくなります。

ゴッホは恥を承知で、父に手紙を送ると、予想に反して、その返事は好意的なものでした。

1883年の冬、既に30歳となっていたゴッホは、両親の新たな赴任先で、ドイツ国境近くにある「ニューネン(オランダ)」へと向かいます。

画家としての飛躍 - ニューネン時代

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

父テオドルスは、喧嘩別れして以来、約2年ぶりに帰省したゴッホに、自宅の一部をアトリエとして使用する事を許可します。

ゴッホはこれを機に、画家として目覚ましい成長を遂げ、油絵の技術も成熟していきますが、最初のうちは、暗い色彩の作品ばかり描いていました。

これは、師のアントン・マウフェや、ハーグ派と呼ばれる画家たちの地味で暗い色彩の作品に、強い影響を受けていたためです。

風景画、肖像画、農民のありのままの姿など、ゴッホは、次々と絵画を完成させていきます。

この時期に描いた「ジャガイモを食べる人々」は、ゴッホ最初期の代表作品となっています。

【ジャガイモを食べる人々】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

着実に画家としての階段を上がるゴッホでしたが、またもや恋愛沙汰のトラブルで、親族のひんしゅくを買います。

隣に住む年上の女性「マルホット・ベーヘマン」が、ゴッホに恋をしたすえに、精神病が悪化し、1884年夏に自殺を図ります。

更に不幸は続き、翌年1885年の3月に、父が、大動脈瘤の破裂により玄関前で倒れ急遽します。

生前に言葉で理解し合う事が出来なかった親子ですが、父は画家としてのゴッホを、最終的には支援してくれました。

悲しみに暮れるゴッホに、追い討ちを掛ける様に、ある女性を妊娠させたと言う噂が広まります。

この噂は、完全な濡れ衣でしたが、日に日に居心地の悪さを感じはじめていたゴッホは、実家(ニューネン)を去る事を決意します。

以後、ゴッホが故郷のオランダに戻る事はありませんでした。

ハーグ派からの脱却と色彩の変化 - パリ時代

1885年11月、実家を出た32歳のゴッホは、ベルギーのアントワープで、美術学校に通います。しかし、翌年に最初の学期で落第すると、弟テオが暮らすパリの田舎町「モンマルトル」へと旅立ちます。

【19世紀後半のモンマルトルの景観】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

テオは、二人で暮らす部屋が見つかってから、パリに来る様に伝えていましたが、待ちきれなかったゴッホは、自分のタイミングで、テオのアパートに転がり込みます。

突然の兄の訪問に戸惑ったテオでしたが、アトリエを用意し、画家「フェルナン・コルモン」が主催するアカデミーにも通わせてくれました。ゴッホは、ここで絵画を学び、アカデミーの門下生である「ロートレック」や「ベルナール」などとも知り合います。

しかし、印象派の作風を嫌っていた「フェルナン・コモン」の考えや教えには共感できず、わずか3か月でアカデミーを去ります。

アカデミーを辞めたゴッホでしたが、パリでの芸術活動は比較的順調で、後に印象派画家として名を残す「スーラ」「ゴーギャン」らとも交流を持ちながら、ひたすら芸術活動に打ち込んでいきます。

ゴッホがパリにやってきた1886年は、絵画芸術の変革期で、才能ある画家達が活発に活動していました。

ゴッホが交友を持った画家の中に、印象派の巨匠「カミーユ・ピサロ」もいましたが、この時期に最も影響を受けたのは、大胆な明暗法で知られるオランダ画家「レンブラント」の作品でした。

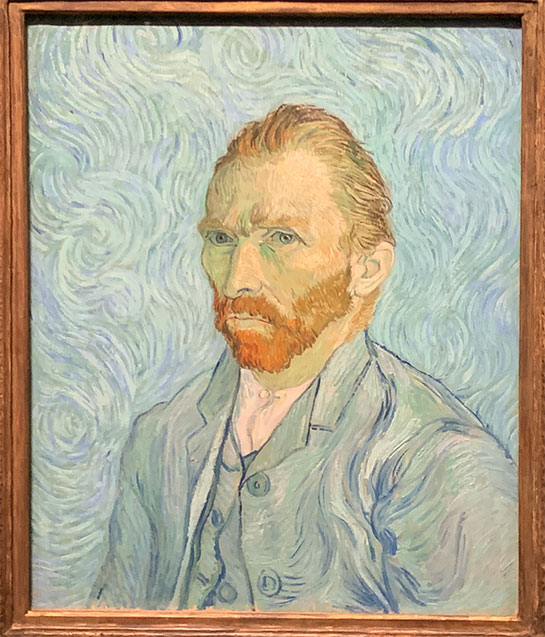

レンブラントは、生涯で90枚以上もの自画像を残しており、ゴッホもこの時期から、頻繁に自画像を描く様になります。

以降のゴッホは、生涯で約40点の自画像を残しますが、これはレンブラントの影響と、金銭的な事情で、モデルが雇えなかった事が、大きな理由です。

また、パリでの活動当初は、暗鬱な色調だったゴッホの自画像も、印象派の画家や、当時の風潮に感化され、徐々に明るく、軽やかな色使いになっていきます。

この時期に描いた自画像の中でも、1887年夏頃の作品「麦わら帽子の自画像」は、パリでのゴッホの色調変化を知る上で、非常に分かりやすい一作です。

【麦わら帽子の自画像】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

ゴッホの絵画は素人目でも分かるほど、かつてより魅力的になっていきましたが、作品は全く売れませんでした。

グーピル商会のパリ支店で、絵画を販売していたテオは、他の画家とゴッホの作品を交換するなど、兄の絵の扱いに苦心していました。

また、テオはゴッホとの同居にも、過度のストレスを感じ始めており、一時期は家を出てもらう事も考えていました。

しかし、テオは絵画を扱うプロとして、才能ある画家を世に送り出す事を使命と感じていました。それが親族であるなら尚更の事で、決して兄を見捨てませんでした。何よりゴッホの画家としての可能性を信じていました。

テオは、妹への手紙の中で《兄の中には、異なる二人の人間がいる。一人は才能豊かで優しい芸術家、もう一人は自分勝手で冷淡な人間だ》と綴っています。

ゴーギャンとの出会いと浮世絵の影響

人付き合いがあまり得意でなかったゴッホですが、パリでは複数の芸術家たちと親交を持ちます。

中でも、最も気が合ったのは、当時は無名画家の「ゴーギャン」でした。

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

ゴッホもゴーギャンも、日本の浮世絵にインスピレーションを受けた画家として知られており、この時期に安価で入手できた浮世絵の版画を、数多く収集していました。

当時のパリは、万国博覧会の影響で、日本趣味(ジャポニズム)が、非常に流行していました。

ゴッホは、点描画で作品を描くなど、絵画の方向性を模索していましたが、浮世絵のカラフルな色使いや、大胆な筆遣い、明確な輪郭線などに、新たな可能性を見出していきました。そして、浮世絵の模写からスタートし、徐々にそのエッセンスを作品に取り入れていきました。

ゴッホが、日本画家の浮世絵を模写した代表的な作品には、「花魁」や「梅の開花」などがあります。

【花魁】

【梅の開花】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

浮世絵のエッセンスを取り入れたパリ時代のゴッホのオリジナル作品としては「タンギー爺さん」などが有名です。

【タンギー爺さん】

タンギー爺さんは画材屋の主人で、絵と交換で画材を提供してくれるなど、ゴッホに対して、非常に親身に接してくれました。

パリ時代にも、魅力的な作品を残しているゴッホですが、彼ならではの作風を確立していくのは、アルルに移住してからになります。

酒とトラブル、新たな旅立ち

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

徐々に芸術家としての才能を開花しつつあったゴッホですが、絵画が一向に売れない事や、都会に馴染めないなどのストレスもあり、大量のお酒を飲む様になっていきます。

酔っ払って大声を出し、騒動を起こすなども日時茶飯事で、日を重ねる毎に芸術家たちからも孤立を深めていきました。

更に、決して規則的とは言えない生活リズムから健康を損ね、同居する弟との関係も、上手くいかなくなっていきます。

テオは、ゴッホの才能に期待する一方で、生活にだらし無く身勝手な兄に、失望と怒りも感じていました。ゴッホの生活費や画家としての活動費は、全てテオが負担していた訳ですから、当然と言えば当然の感情です。

そして、弟との口論にも、自分の才能を認めてくれない同業者やパリにも疲弊したゴッホは、この地を去る事を決意します。1888年2月、ゴッホは既に35歳になっていました。

精神的には疲弊したゴッホのパリ時代でしたが、芸術家としては、非常に実りのある時期でした。パリの2年間だけで、ゴッホは実に約200点もの作品を描き上げており、これは単純計算すると、1か月に8作品と言う恐ろしいペースです。

希望から絶望へ - アルル時代

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

1888年2月、パリを出てゴッホが次に向かったのは、南フランスの田舎町「アルル」でした。

ゴッホは、アルルに、浮世絵で見た日本の美しく色調豊かな景観を重ねていました。

アルル到着からしばらくは、ホテルに宿泊していたゴッホでしたが、外観が黄色に塗装された建物を気に入り、そこで数部屋を借りて生活をスタートします。

後にこの建物は「黄色い家」と呼ばれ、その外観を描いたゴッホの絵画は、現在も彼の代表作品になっています。

【黄色い家】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

アルルの地を気に入ったゴッホは、創作活動に没頭し、身体的にも、精神的にも、健康を取り戻していきます。

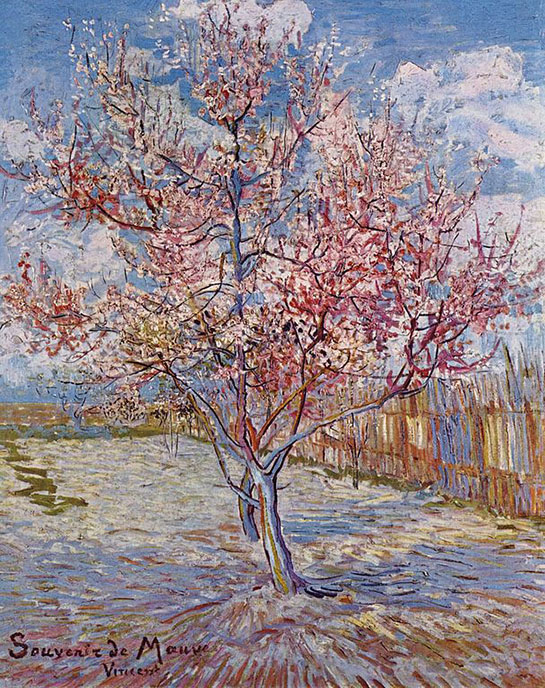

この時代のゴッホの作風は、パリ時代にも増して、色合いは鮮烈でカラフルに、筆遣いは大胆で力強くなっていきます。アルルに到着してすぐに描いたとされる作品「アルルの跳ね橋(ラングロワ橋)」や、「花咲く桃の木、モーヴの思い出」などは、この地の陽光豊かな風土と、希望に満ちたゴッホの心情をよく表しています。

【アルルの跳ね橋(ラングロワ橋)】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

【花咲く桃の木、モーヴの思い出】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

一般的には、このアルル時代に、炎の画家ゴッホの才能が開花したと言われ、その変化は、作品を見れば一目瞭然です。

また、その風貌や非社交的な性格から、アルルの住民に不気味がられていたゴッホでしたが、郵便配達員をしていた「ジョゼフ・ルーラン」と行きつけのカフェで仲良くなります。以後、ルーランとは、家族ぐるみでの付き合いとなり、彼のファミリー全員(妻に二男二女)の肖像画を合計約20点も描いています。

【郵便夫ジョゼフ・ルーランの肖像】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

ゴッホのアルルでの芸術活動の滑り出しは、これ以上にないほど順調でした。もちろん、生活費や活動費は、全て弟のテオが支援していました。

ゴーギャンを待ちながら「ひまわり」を描く

【ゴーギャンの自画像】

ゴッホがアルルに来た目的の一つに、無名画家同士で、コロニー(生活共同体)を形成したいと言う考えがありました。

ゴッホが思い描くコロニーとは、テオの援助の下で、画家たちが黄色い家でひたすら作品を描き、それらをテオに販売してもらう。そして、稼いだお金は平等に分け、そこから画材費や生活費を賄っていくと言う内容でした。

ゴッホは手始めに、パリで親交のあったゴーギャンやベルナールなどを呼び寄せようと、自身の熱い思いと構想を綴った手紙を送ります。

ゴッホの計画に興味を示す画家は皆無でしたが、アルルまでの旅費と生活費をテオが支援すると言う事で、ゴーギャンだけがコロニーへ加わる意思を示します。

気持ち的には、全く乗り気でないゴーギャンでしたが、テオから、生活や芸術活動の支援を受けられるのは、非常に魅力的でした。絵が売れないこの時期のゴーギャンは、生活も困窮しており、打算的な思惑だけで、アルル行きを決めていました。

期待に胸を膨らませるゴッホは、ゴーギャンが来るまでの数ヶ月間で、寝室の壁を絵画で埋め尽くそうと、4点の「ひまわり」を描きます。

この時(1888年8月)に描いた1点に、ゴッホ史上最大の傑作として、現在はロンドン・ナショナル・ギャラリーが所蔵する「ひまわり(画像上)」がありました。参考までに、日本のSOMPO美術館が所蔵する「ひまわり(画像下)」は、この時ではなく、アルルを出てから数ヶ月後に描かれたものです。

そして、ゴッホがアルルに到着してから、おおよそ8か月後の1888年10月20日、遂に待ちわびていたゴーギャンがやってきます。

耳きり事件から精神病棟での監禁

【包帯をしてパイプをくわえた自画像】

最初の頃のゴッホとゴーギャンの共同生活は、比較的順調で、日中は製作活動に没頭し、夜はカフェで食事をするなどして過ごしていました。

しかし、芸術観や性格、この黄色い家にかける思いも、全く違う2人が、上手くいくはずもない上、ゴーギャンは、ゴッホのだらし無い生活態度が許せませんでした。

絵画の描き方も、ゴッホが見たままを描くのに対して、ゴーギャンは見たままではなく、記憶をもとに描くという違いがありました。

日を重ねる毎に、2人の口論は増え、1888年12月23日の夜に、激昂したゴッホが、酒の入ったグラスを壁に投げつけます。

更に、ゴッホは気が収まらなかったのか、一旦広場に出ていたゴーギャンを見つけ、カミソリを手に迫ったとされています。もしくは、単にゴーギャンを追いかけただけと言う説もあります。

ゴッホは、ゴーギャンに切り掛かる様な事はありませんでしたが、身の危険を感じたゴーギャンは、その夜はホテルに泊まります。

そして、翌朝の早い汽車でアルルを去ると、二度と戻って来る事はありませんでした。

一方、ゴッホは、ゴーギャンにカミソリを突きつけた直後(23日の夜)に自宅に戻り、手にしていたカミソリで、自分の左耳の一部を切り落とします。

更にその耳を新聞紙に包み、馴染みの売春宿の娼婦に届けるという理解不能の行動を起こします。

ゴッホ自身には、耳きり事件前後の記憶は、ほとんどありませんが、ゴーギャンにアルルを去ると言われた事へのストレスから、精神発作を起こし、それが一連の奇行に繋がったと考えられています。

理由はどうあれ、この件は大騒ぎとなり、ゴッホは翌朝に病院に運ばれ、何日か入院します。

ゴーギャンからの電報で事件を知ったテオも、事件翌日の夜に兄を見舞いに訪れています。

耳きり事件は町中に広まり、精神的に不安定な危険人物を、アルルに住まわす訳にはいかないと、町民から市長に嘆願書が提出されます。

これにより、ゴッホはアルルの精神病院に強制送還され、独房に監禁されてしまいます。

2度の監禁を経て、ようやく危険性がないと判断されたゴッホですが、耳きり事件の前後から突発的な幻覚に苦しむ様になっていました。

今後の身の振り方を、心が比較的穏やかな時に考えていたゴッホは、自らアルルの北東20kmほどの場所にある、サン・レミの療養院に入院する事を決意します。

事件後も、ゴッホを助けてくれたのは、テオはもちろん、アルルのレー医師、更に変わらずに友人として接してくれた郵便配達員のルーランでした。

1889年5月、この地を去った時、ゴッホは36歳となっていました。

サン・レミの療養院での療養時代

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

サン・レミの療養院に入院して、早期の回復を期待したゴッホでしたが、突発的な発作が治らず、退院はまだまだ難しい状況でした。

サン・レミの医師は、ゴッホの症状を「てんかん性の発作」だと考えていましたが、病名に関しては、未だにはっきりしたことが分かっていません。

この時のゴッホの精神状態は、安定していれば、外で絵画が描ける程でしたが、一度発作が起こると、2週間以上苦しんだり、絵の具や灯油で服毒自殺をはかるなど、目が離せませんでした。

テオも、頻繁に手紙を送って、兄を励ましていましたが、ゴッホの状態によっては、返事ができない事もしばしありました。

それでも、病院の規則正しい生活は、ゴッホに絵画製作の活力を与え、この時期に約130点もの作品を描きました。

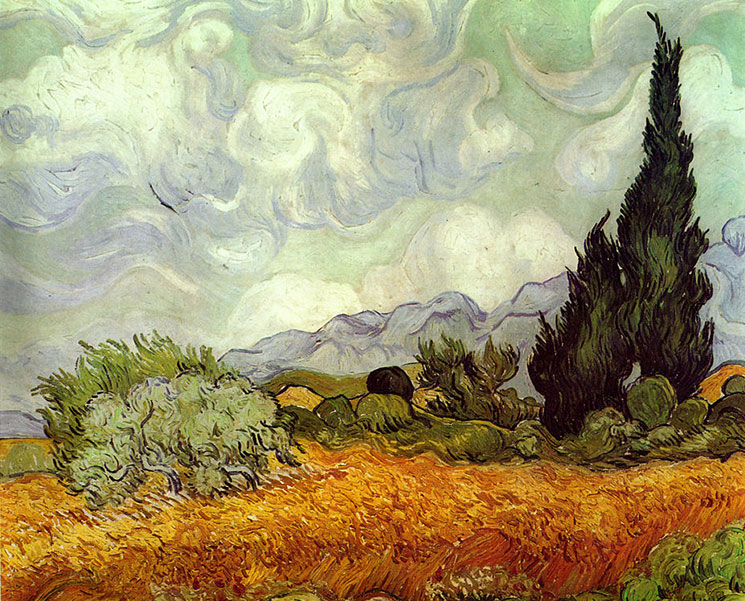

中でも「糸杉」に関しては、ゴッホが最も精力的に取り組んだモチーフで、ひまわりの様な作品を描きたいと考えていました。

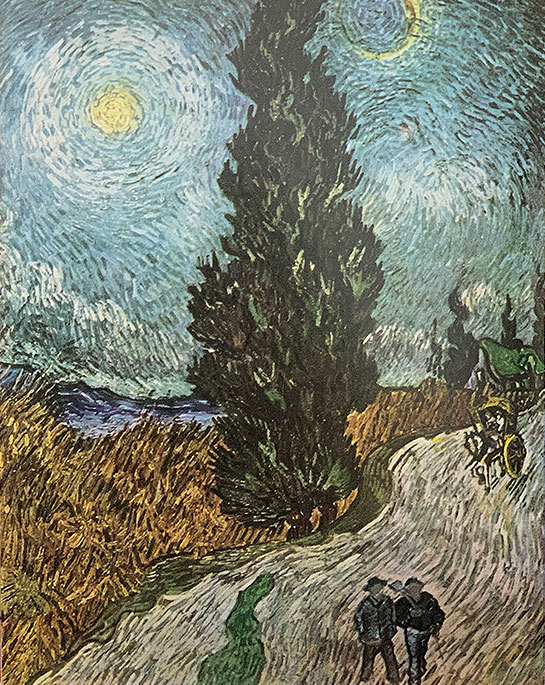

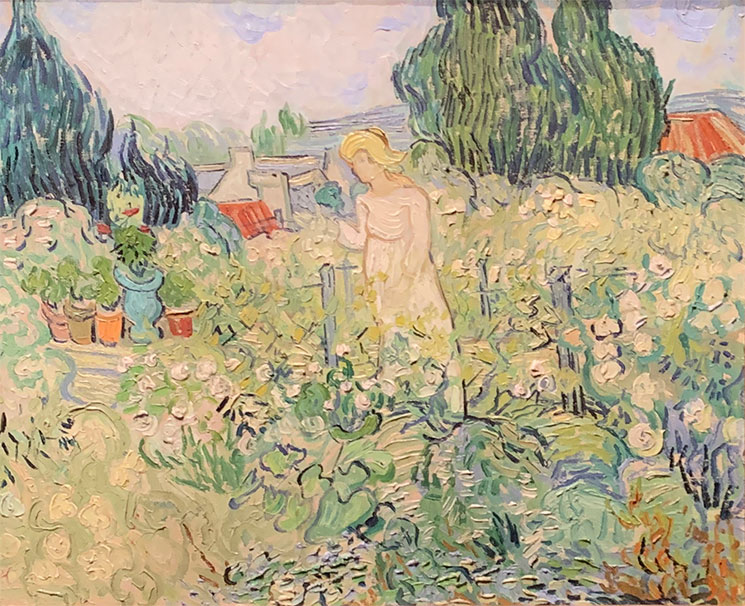

入院中に具合が悪い時は、病室からの景色や、静物、ミレーの模写などを描き、精神がかなり安定して外出を許可された時は、「星月夜」や「糸杉と星の見える道」と言った風景画の名作を生み出していきました。

【星月夜】

【糸杉と星の見える道】

テオの第一子誕生のお祝いとして描いた「花咲くアーモンドの木の枝」も、この時期のゴッホ作品を代表する一点となっています。

【花咲くアーモンドの木の枝】

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

{{PD-US}} - image source by WIKIMEDIA

また、このサン・レミ療養院で生涯最後となる「自画像」も描いています。

【ゴッホの自画像】

うねる様な背景によって、ゴッホの精神的不安定さが、これ以上になく投影されています。

ゴッホの最後の1年半は、アルル時代と比べると、絵画の色彩はやや抑えめになりますが、うねる様な筆遣いが作品全体を覆い、まるで生命の炎を燃やし尽くすかの様でした。

テオも、この時期のゴッホ作品の素晴らしさに感嘆する一方で、絵画に垣間見える狂気じみた何かに、兄の精神状態を危惧していました。

その反面、時代が追いつけば、ゴッホの作品が売れると確信していたテオは、展示会で兄の作品を出展するなど、明るい未来に期待を抱いていました。

「セザンヌ」や「ゴーギャン」など、後に名を残すポスト印象派と呼ばれる画家たちの作品は、この時期は全く売れませんでした。

ゴッホは、サン・レミ療養院に一年ほど入院しましたが、これ以上の治癒が見込めないと考えた本人の意思と、より良い環境を与えてあげたいと言うテオの配慮から、1890年5月に、パリ近郊にあるオヴェールと言う街へ移住します。

ゴッホ最後の70日間と自殺の真相 - オヴェール時代

ゴッホは発作の不安を抱えたまま、サン・レミからオヴェールへ行く途中に、テオのいるパリへと立ち寄ります。

四日間のパリ滞在では、テオの妻「ヨハンナ」と、誕生したばかりの同名の甥っ子「フィンセント」と対面する事ができました。

1890年5月20日、パリを出てオヴェールに到着したゴッホは、ラヴー亭と呼ばれる宿屋に投宿します。

【現在のラヴー亭】

This image is public domain

This image is public domain

ゴッホはこの地で、画家のピサロに紹介してもらった「ガジェ医師」の下で治療を受け、ひたすら絵画製作に打ち込んでいきます。

医師であり、絵画愛好家でもあったガジェとゴッホは、すぐに友人関係となりました。

ただし、残された手紙から判断する限り、ゴッホはガジェ医師の事を、医療分野以外では、少しいい加減な人物と感じていた様で、滞在後半は不和になったとも言われています。

他方で、この時期に手がけた絵画「オヴェールの教会」や「医師ガジェの肖像」などは、ゴッホの代表作品となっています。

【オヴェールの教会】

【医師ガジェの肖像】

ガジェは、親身に治療にあたりますが、根深い闇を持つゴッホの心を癒す事は、簡単ではありませんでした。

ゴッホは自分自身の事を、いつ発作を起こすか分からない異常者、経済的に自立できない社会不適合者と感じ、常に自責の念に苛まれていました。

実際に、自分が普通でない事や、弟に金銭負担をかけてしまう事への罪悪感を、手紙に何度も綴っています。

最終的に、ゴッホはこの地で自ら命を絶つ決断をします。

自殺の明確な理由に関しては、はっきりした事は分かっていませんが、自殺する数日前にテオが送った手紙が、大きく影響していると言われています。

オヴェールでゴッホが療養していた頃のテオは、仕事が上手くいっておらず、金銭的に余裕がありませんでした。テオは相談も兼ねて、この状況を兄に手紙で報告します。

しかし、精神的に弱り切っていたゴッホに、この状況を受け止める余裕はなく、傷口に塩を塗る結果となります。ゴッホは、自分の存在が、テオにとって最大の重荷となっている事を改めて痛感します。

唯一の希望である絵画もほとんど売れず、描けば描くだけ、画材の出費がかさんでいく状況で、残された選択肢は一つでした。

テオへ最後の手紙を描いた4日後の1890年7月27日、ゴッホは、近くの小麦畑で拳銃で胸を撃ち、自殺をはかります。弾丸は急所を外れ、まだ息のあったゴッホは、どうにか宿まで這い戻ります。

その後、2日間生き延びたゴッホは、パリから駆けつけた弟が見守る中、37年間の人生に幕を閉じます。1890年7月29日の事でした。

生前のゴッホは、自分が死ねば、テオへの負担を精神的にも経済的にも軽くできると考えていました。しかし皮肉にも、兄の死に大きなショックを受けたテオは、過度の精神的緊張と悲嘆により、重度の精神錯乱に陥ります。

そして、ゴッホの死からわずか半年後に、兄を追う様に33歳の若さで亡くなります。最終的な死因は、免疫力低下による腎臓病、もしくは心臓病だったとも言われています。

兄の才能を信じて疑わなかったテオですが、ゴッホの絵画の大成功を、生前に見届ける事はできませんでした。

現在、オヴェールの地に眠るゴッホとテオは、小高い丘上にある共同墓地に、2人並んで埋葬されています。彼らのお墓前には、絶えずひまわりが供えられているそうです。

This image is public domain

This image is public domain

ゴッホの死には謎が多く、実際に銃弾が彼の体を貫いた場面を見た人は、誰もいません。また、銃弾の角度が自ら打ったにしては、不自然と言う指摘もあります。 確実なのは、銃で撃たれた後に宿まで何とか戻り、その2日後に亡くなったと言う大筋の部分だけです。 つまり、自殺か他殺かは、前後の状況や関係者の残された言葉から、推測するしかないと言う訳です。 そのため「他殺説」を推している解説書や論文も一定数存在しているほか、ゴッホの伝記映画「永遠の門」でも、最後のシーンは、2人の若者に撃たれた事になっています。映画のゴッホは『何も覚えてない。誰の事も責めないてほしい』という言葉を残して亡くなります。

死後に高まる名声と作品評価

ゴッホは死後に評価された画家として知られていますが、実は彼を評価する動きは、生前にゴッホが、サン・レミの療養院に入院していた頃よりありました。

1890年1月〜2月に開催された20人会展において、ベルギー人の画家アンナ・ボッホが、ゴッホの「赤い葡萄畑」を購入したのです。

【赤い葡萄畑】

ボッホは、ゴッホの知人の姉であったため、多少売れやすい状況はありましたが、兎にも角にも、正式な場でゴッホ作品が売れた初めての瞬間でした。

更に、1890年3月に開催されたアンデパンダン展では、テオが「星月夜」を含む10点のゴッホ作品を出品すると、専門家や同業者たちから高評価を得ます。

そしてこの頃より、ゴッホ作品に関する好意的な論評が、雑誌にも掲載され始めます。

しかしこの頃、極度にネガティブになっていたゴッホは『私の絵画はまだ評価するに値しない』と考え、自身に対する好意的な評価を、ポジティブに受け止める事ができませんでした。

ゴッホはその数ヶ月後に亡くなりますが、以後は様々な展覧会で毎年の様にゴッホ作品が出品され、死後10年間で着実に評価が高まっていきました。

特に1904年に、アムステルダム市立美術館に開催された展示会では、約500点ものゴッホ作品が出展され、オランダ国内と周辺国における、知名度は飛躍的に高まりました。

その後、ゴッホ作品が、世界的に知られる様になったのは、テオの妻「ヨハンナ」の尽力による所が大きいです。

ヨハンナは、ゴッホと夫(テオ)の死後、2人が交わした手紙のやり取りに魅せられていき、それらの年代を整理した上で、1914年に3冊の本として出版します。

この本は世界中で読まれ、1920年代頃までには、ゴッホ作品が国際的に認められる様になっていきます。

20世紀半ばには、ゴッホ財団が設立され、市と政府の援助により、オランダのアムステルダムにゴッホ美術館が設立されます。

ゴッホの死後にテオの元に残った作品は、ほぼこの美術館に寄贈されたため、世界で最も多くのゴッホ作品(200点ほど)を収蔵する場所となっています。

1958年10月15日には、日本初のゴッホ展が東京で開催され、当時としては空前の45万人を約1ヶ月ほどで動員します。

バブル全盛期の1989年には、ゴッホ最大の代表作品「ひまわり」を安田火災海上保険(現・損保ジャパン)が約53億円(現在の為替換算で58億円)で落札、1990年には、大昭和製紙(現・日本製紙)の名誉会長が「医師ガジェの肖像」を約125億で落札するなど、世界を騒がせました。

以来、ゴッホは現在に至るまで、日本で最も有名な画家の1人として、不動の地位を確立しています。

この記事をシェアする